▲ 훈민정음 바탕의 세종임금상 ⓒ 김영조

얼마 전 한글날이 첫 국경일로 잔치를 치렀다. 하지만, 아직도 많은 사람들은 한자말이나 영어에 푹 빠져

우리말글을 짓밟기도 한다. 그러면서 마치 한자말이나 영어를 안 쓰면 말도 못하고 글도 못 쓸 것처럼

말한다. 정말 그럴까?

소설은 그 시대의 현실 언어를 가장 잘 반영한다고 한다. 그런데 국립국어원에서 1990년대 현대소설을

대상으로 조사한 결과에서 토박이말과 한자어를 살펴보면, 50위 안에 든 한자말은 33위에 ‘여자’란 한

낱말이 있을 뿐이며, 100위 안에도 여덟 단어 정도이다. 이것은 사전에 실린 한자어가 우리말 전체의

70%나 된다고 하지만, 실제 말글생활에서 차지하는 비중은 의외로 낮음을 말해준다.

소설에서 그렇다면 입말에서는 더더욱 그렇다고 보아야 한다. 따라서 한자말을 쓰는 것이 말글생활의

절대조건처럼 말하는 것은 옳은 일이 아닐 것이다. 얼마든지 토박이말을 활용해서 좋은 말글살이를 할

수 있음을 알아야 하며, 또 그렇게 하는 것이 세종임금의 정신을 올바로 계승하는 것이라 말하고 싶다.

그런 점에서 아름다운 토박이말 이야기를 해보자.

자연의 아름다움과 관련된 토박이말들

봄에는 온갖 아름다운 꽃, 진달래, 쩔쭉, 산수유들의 천지다. 봄날의 산에는 온통 수채화 세상이다.

그때 어떤 사람은 꽃의 아름다움이나 향기에 취하여 일어나는 어지럼증을 느끼는데 이를 ‘꽃멀미’라고

하고, 꽃보라가 인다고도 말한다.

여름날 더위가 극성일 때 시원한 바람 한줌은 정말 고맙기까지 하다. 이 바람이 불어오는 방향으로 나눈

우리말 이름을 보면 ‘샛바람(동풍)’, ‘하늬바람(서풍)’, ‘맞바람(마파람:남풍)’, ‘높바람(뒷바람:

북풍)’ 따위가 있다.

그런데 이 바람은 국제적으로 통용되는 바람의 세기(보퍼트 13 등급)가 있는데 기상청은 이 등급에 맞춰

우리말 이름을 붙여 놓았다.

▲ 훈민정음 바탕의 세종임금상 ⓒ 김영조

얼마 전 한글날이 첫 국경일로 잔치를 치렀다. 하지만, 아직도 많은 사람들은 한자말이나 영어에 푹 빠져

우리말글을 짓밟기도 한다. 그러면서 마치 한자말이나 영어를 안 쓰면 말도 못하고 글도 못 쓸 것처럼

말한다. 정말 그럴까?

소설은 그 시대의 현실 언어를 가장 잘 반영한다고 한다. 그런데 국립국어원에서 1990년대 현대소설을

대상으로 조사한 결과에서 토박이말과 한자어를 살펴보면, 50위 안에 든 한자말은 33위에 ‘여자’란 한

낱말이 있을 뿐이며, 100위 안에도 여덟 단어 정도이다. 이것은 사전에 실린 한자어가 우리말 전체의

70%나 된다고 하지만, 실제 말글생활에서 차지하는 비중은 의외로 낮음을 말해준다.

소설에서 그렇다면 입말에서는 더더욱 그렇다고 보아야 한다. 따라서 한자말을 쓰는 것이 말글생활의

절대조건처럼 말하는 것은 옳은 일이 아닐 것이다. 얼마든지 토박이말을 활용해서 좋은 말글살이를 할

수 있음을 알아야 하며, 또 그렇게 하는 것이 세종임금의 정신을 올바로 계승하는 것이라 말하고 싶다.

그런 점에서 아름다운 토박이말 이야기를 해보자.

자연의 아름다움과 관련된 토박이말들

봄에는 온갖 아름다운 꽃, 진달래, 쩔쭉, 산수유들의 천지다. 봄날의 산에는 온통 수채화 세상이다.

그때 어떤 사람은 꽃의 아름다움이나 향기에 취하여 일어나는 어지럼증을 느끼는데 이를 ‘꽃멀미’라고

하고, 꽃보라가 인다고도 말한다.

여름날 더위가 극성일 때 시원한 바람 한줌은 정말 고맙기까지 하다. 이 바람이 불어오는 방향으로 나눈

우리말 이름을 보면 ‘샛바람(동풍)’, ‘하늬바람(서풍)’, ‘맞바람(마파람:남풍)’, ‘높바람(뒷바람:

북풍)’ 따위가 있다.

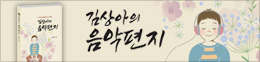

그런데 이 바람은 국제적으로 통용되는 바람의 세기(보퍼트 13 등급)가 있는데 기상청은 이 등급에 맞춰

우리말 이름을 붙여 놓았다.

▲ 자연과 관계있는 예쁜 토박이말들 ⓒ 김영조

연기가 똑바로 올라가 바람이 거의 없는 상태(풍속 초당 0~0.2m)는 '고요', 풍향계에는 기록되지 않지만

연기가 날리는 모양으로 보아 알 수 있는 ‘실바람(0.3~1.5m)'부터 시작하여 ’남실바람‘, ‘들바람’,

‘건들바람’, ‘된바람’, ‘센바람’, ‘큰바람’, ‘큰센바람’, ‘노대바람’, ‘왕바람’이 있으며,

지상 10m 높이의 풍속이 초속 32.7m 이상으로 육지의 모든 것을 쓸어갈 만큼 피해가 아주 격심한 것을

‘싹쓸바람’이라 한다.

또 여름에는 한 바탕 소나기가 내리거나 비가 갠 뒤에 바람이 불고, 시원해지는 ‘버거스렁이’를

기다린다. 하지만 ‘무더기비’는 되지 말아야 한다. 봄에는 ‘가랑비’, ‘보슬비’, ‘이슬비’가 오고,

여름에 비가 내리면 일을 못하고 잠만 잔다는 ‘잠비’, 가을에 비가 내리면 떡을 해먹는다고 ‘떡비’,

겨우 먼지나 날리지 않을 정도로 찔끔 내리는 ‘먼지잼’, 모종하기에 알맞게 오는 ‘모종비’가 있다.

여기에 모낼 무렵에 한목 오는 ‘목비’, 비가 오기 시작할 때 떨어지는 ‘비꽃’, 볕이 난 날 잠깐

뿌리는 ‘여우비’, 아직 비올 기미는 있지만 한창 내리다 잠깐 그친 ‘웃비’ 따위가 있다. 그리고

세차게 내리는 비는 ‘달구비’, ‘무더기비’(폭우, 집중호우), ‘자드락비’, ‘채찍비’, ‘날비’

'발비’, ‘억수’ 따위의 비들이 있다.

부채는 여름철을 시원하게 나기 위한 도구이기에 가을에는 그 부채가 쓸모없다. 그래서 철이 지나

쓸모없이 된 물건을 ‘가을부채’라고 말한다. 4자성어 ‘하로동선(夏爐冬扇)’ 즉 ‘여름화로

겨울부채’와 같은 말이다.

가을 하늘 아득히 높은 곳에 ‘새털구름’이 있다. 그런가 하면 높은 하늘에 생겨서 햇무리나 달무리를

이루는 ‘위턱구름’도 있고, 또 여러 가지 빛을 띤 아름다운 ‘꽃구름’, 외따로 떨어져 산봉우리의

꼭대기에 걸린 삿갓모양의 ‘삿갓구름’, 바람에 밀려 지나가는 ‘열구름’, 밑은 평평하고 꼭대기는

둥글어서 솜뭉치처럼 뭉실뭉실한 ‘뭉게구름’도 보인다.

그런가 하면 물고기 비늘 모양으로 하늘 높이 열을 지어 널리 퍼져 있는 ‘비늘구름’, 실같은 ‘실구름’

따위도 있으며, 또 비를 머금은 ‘거먹구름’과 ‘매지구름’, 한 떼의 비구름은 ‘비무리’, 비행기나

산꼭대기 등 높은 곳에서 보이는, 눈 아래에 넓게 깔린 '구름바다’, 길게 퍼져 있거나 뻗어있는 구름

덩어리인 ‘구름발’ 등도 있다. 구름은 아니지만 골짜기에 끼는 ‘골안개’, 산 중턱을 에둘러 싼

‘허리안개’도 볼 수 있다.

한겨울에는 눈과 함께 찬바람이 몰아치는 눈설레가 있고, 몰아치는 바람에 흩날리는 눈발, 즉

‘눈보라’가 있으며. 소나기와 대비되는 폭설은 ‘소나기눈’이라고 한다. 그런가 하면 밤사이에 몰래

내린 눈은 ‘도둑눈’, 조금씩 잘게 부서져 내리는 눈은 ‘가랑비’처럼 ‘가랑눈’, 거의 한 길이나 될

만큼 엄청나게 많이 쌓인 눈은 ‘길눈’, 물기를 머금어 척척 들러붙는 눈송이는 ‘떡눈’이다.

또 얇게 내리는 눈은 ‘실눈’, 눈이 와서 덮인 뒤에 아직 아무도 지나지 않은 상태의 눈은 숫총각,

숫처녀처럼 ‘숫눈’, 발자국이 겨우 날 만큼 조금 온 눈은 ‘자국눈’, 초겨울에 들어서 약간 내린

눈은 ‘풋눈’이라고 한다. 눈도 비에 못지않게 아름다운 이름이 많다.

사람 관계에 보이는 토박이말들

▲ 자연과 관계있는 예쁜 토박이말들 ⓒ 김영조

연기가 똑바로 올라가 바람이 거의 없는 상태(풍속 초당 0~0.2m)는 '고요', 풍향계에는 기록되지 않지만

연기가 날리는 모양으로 보아 알 수 있는 ‘실바람(0.3~1.5m)'부터 시작하여 ’남실바람‘, ‘들바람’,

‘건들바람’, ‘된바람’, ‘센바람’, ‘큰바람’, ‘큰센바람’, ‘노대바람’, ‘왕바람’이 있으며,

지상 10m 높이의 풍속이 초속 32.7m 이상으로 육지의 모든 것을 쓸어갈 만큼 피해가 아주 격심한 것을

‘싹쓸바람’이라 한다.

또 여름에는 한 바탕 소나기가 내리거나 비가 갠 뒤에 바람이 불고, 시원해지는 ‘버거스렁이’를

기다린다. 하지만 ‘무더기비’는 되지 말아야 한다. 봄에는 ‘가랑비’, ‘보슬비’, ‘이슬비’가 오고,

여름에 비가 내리면 일을 못하고 잠만 잔다는 ‘잠비’, 가을에 비가 내리면 떡을 해먹는다고 ‘떡비’,

겨우 먼지나 날리지 않을 정도로 찔끔 내리는 ‘먼지잼’, 모종하기에 알맞게 오는 ‘모종비’가 있다.

여기에 모낼 무렵에 한목 오는 ‘목비’, 비가 오기 시작할 때 떨어지는 ‘비꽃’, 볕이 난 날 잠깐

뿌리는 ‘여우비’, 아직 비올 기미는 있지만 한창 내리다 잠깐 그친 ‘웃비’ 따위가 있다. 그리고

세차게 내리는 비는 ‘달구비’, ‘무더기비’(폭우, 집중호우), ‘자드락비’, ‘채찍비’, ‘날비’

'발비’, ‘억수’ 따위의 비들이 있다.

부채는 여름철을 시원하게 나기 위한 도구이기에 가을에는 그 부채가 쓸모없다. 그래서 철이 지나

쓸모없이 된 물건을 ‘가을부채’라고 말한다. 4자성어 ‘하로동선(夏爐冬扇)’ 즉 ‘여름화로

겨울부채’와 같은 말이다.

가을 하늘 아득히 높은 곳에 ‘새털구름’이 있다. 그런가 하면 높은 하늘에 생겨서 햇무리나 달무리를

이루는 ‘위턱구름’도 있고, 또 여러 가지 빛을 띤 아름다운 ‘꽃구름’, 외따로 떨어져 산봉우리의

꼭대기에 걸린 삿갓모양의 ‘삿갓구름’, 바람에 밀려 지나가는 ‘열구름’, 밑은 평평하고 꼭대기는

둥글어서 솜뭉치처럼 뭉실뭉실한 ‘뭉게구름’도 보인다.

그런가 하면 물고기 비늘 모양으로 하늘 높이 열을 지어 널리 퍼져 있는 ‘비늘구름’, 실같은 ‘실구름’

따위도 있으며, 또 비를 머금은 ‘거먹구름’과 ‘매지구름’, 한 떼의 비구름은 ‘비무리’, 비행기나

산꼭대기 등 높은 곳에서 보이는, 눈 아래에 넓게 깔린 '구름바다’, 길게 퍼져 있거나 뻗어있는 구름

덩어리인 ‘구름발’ 등도 있다. 구름은 아니지만 골짜기에 끼는 ‘골안개’, 산 중턱을 에둘러 싼

‘허리안개’도 볼 수 있다.

한겨울에는 눈과 함께 찬바람이 몰아치는 눈설레가 있고, 몰아치는 바람에 흩날리는 눈발, 즉

‘눈보라’가 있으며. 소나기와 대비되는 폭설은 ‘소나기눈’이라고 한다. 그런가 하면 밤사이에 몰래

내린 눈은 ‘도둑눈’, 조금씩 잘게 부서져 내리는 눈은 ‘가랑비’처럼 ‘가랑눈’, 거의 한 길이나 될

만큼 엄청나게 많이 쌓인 눈은 ‘길눈’, 물기를 머금어 척척 들러붙는 눈송이는 ‘떡눈’이다.

또 얇게 내리는 눈은 ‘실눈’, 눈이 와서 덮인 뒤에 아직 아무도 지나지 않은 상태의 눈은 숫총각,

숫처녀처럼 ‘숫눈’, 발자국이 겨우 날 만큼 조금 온 눈은 ‘자국눈’, 초겨울에 들어서 약간 내린

눈은 ‘풋눈’이라고 한다. 눈도 비에 못지않게 아름다운 이름이 많다.

사람 관계에 보이는 토박이말들

▲ 사람관계에 보이는 토박이말, 임금은 수라 하인은 입시 ⓒ 김영조

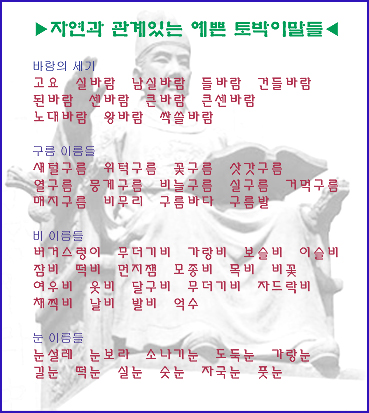

정식으로 결혼을 하지 않고 우연히 만나서 어울려 사는 남녀 즉, 동거하는 남녀를 ‘뜨게부부’라고

하는데 ‘뜨게’는 ‘흉내 내어 그와 똑같게 하다’라는 뜻이다.. 따라서 ‘뜨게부부’는

‘가시버시’가 아니다. ‘가시버시’는 부부를 낮추어 부르는 말인데 결혼 청첩장 등에서 ‘저희

부부는...’라는 말을 쓰기보다는 ‘저희 가시버시는...’라는 말을 쓰면 더 멋지지 않을까?

사람관계를 이르는 말로 ‘남진아비’, ‘자치동갑’, ‘풋낯’, ‘너나들이’, ‘옴살’ 따위가

있다. ‘남진아비’는 ‘유부남’, ‘남진어미’는 ‘유부녀’를 말하고, ‘자치동갑’은 나이차가

조금 나지만 서로 친구처럼 지내는 사이를 뜻한다. 또 ‘풋낯’은 서로 겨우 낯을 아는 정도의

사이이고, ‘너나들이’는 서로 ‘너’, ‘나’하고 부르며, 터놓고 허물없이 지내는 사이이며,

‘옴살’은 마치 한 몸 같이 친하고 가까운 사이를 말하는 말이다.

고드름장아찌’라는 말도 있는데 말과 행동이 싱거운 사람이다. 장아찌는 간장에 절이거나 담근

것인데 고드름을 간장에 절였다는 것으로 비유하여 맹물 같은 사람을 가리키는 것이다. 그런가 하면

‘검정새치’는 새치이면서 마치 검은 머리카락인 척하는 것처럼 같은 편인 체하면서 남의 염탐꾼

노릇을 하는 사람을 말한다.

또 ‘윤똑똑이’란 말이 있는데 음력의 윤달처럼 가짜로 만들어진 것을 빗댄 것으로 저 혼자만 잘난

체하는 사람을 홀하게 이르는 말이다. ‘치마양반’도 있는데 이는 출신이나 능력이 별로인 남자가

지체 높은 집안과 혼인하여 덩달아 행세하는 사람이고, 담배를 많이 피우는 골초는 ‘용고뚜리’,

‘철록어미’, 후원자는 ‘벗바리’, 거리낌 없이 상말을 마구 하는 입이 더러운 사람은

‘사복개천’이라고 한다.

우리 토박이말에 ‘뉘’란 말은 5가지가 있다. ‘누구’의 준말이 ‘뉘’이며, 살아가는 한 세상을

뜻하기도 한다. 또 ‘뉘누리’의 준말로 소용돌이를 이야기하기도 하며, 자손에게 받는 덕을 말하는데

‘뉘를 보다’라고 쓴다. 그런가 하면 방아를 찧은 쌀 속에 섞인 겨가 벗겨지지 아니한 벼 알갱이를

뜻하는 말도 된다. ‘조선가요집’ 중 시집살이엔 “아가 아가 새아가야 / 밥에 ‘뉘’도 너무 많다

/ 밥에 ‘뉘’를 ‘뉘’라 합나’라는 노래도 있다.

쌀 속에도 ‘뉘’가 있지만 사람들 속에도 ‘뉘’가 있다. 그런데 그 ‘뉘’를 우리는 잘 가려내지

못한다. 그것은 검정새치로 숨어 있기 때문이다. 그래서 ‘뉘’는 쌀만이 아닌 세상 속에서도

가려내야할 것이며, 또 혹시 내가 세상의 '뉘‘는 아닌지 뒤돌아본다.

또 토박이말에는 ‘껄떡쇠’가 있는데 이는 ‘먹을 것을 몹시 탐하는 사람’이다. 또 잔소리를 귀찮게

늘어놓는 사람이나 바가지를 자주 긁어대는 여자는 ‘긁쟁이’이고, 근심거리가 되는 일 또는 사람을

‘근심가마리’로 부른다. 요즘 나라에는 세력 있는 사람의 주위에서 총기를 어지럽히는 사람이 많은데

그를 ‘해가림’으로 불러주면 좋겠다. 이런 사람은 더불어 사는 세상에 근심거리이다.

우리 모두 겉으로 드러내지 않고, 공을 세우는 사람 ‘굄돌’이면 좋겠다. 또 곰과 같이 순하고 듬직한

사람, 즉 ‘곰손이’도 괜찮지 않을까?

그런가하면 삶의 꽃등(절정)을 맞은 나이가 지긋한 분들이 품위를 지키지 못하고, 젊은이들이 눈살을

찌푸리게 할 때도 있다. 그 가운데 하나가 ‘곧은목성질’인데 융통성 없이 외곬으로만 나아가는 성질을

‘말하며, 그런 사람이 하는 사람이 하는 말은 듣기에 매우 거북한데 그럴 때 하는 말이 ‘귀

거칠다’이다.

또 말을 함부로 하여 남의 심사를 뒤틀리게 하는 것을 ‘글컹거리다’라고 한다. 또 나이 먹을수록

‘곤쇠아비’가 되지 않도록 해야 하는데 나이는 많아도 실없고 쓰잘 데 없는 사람은 ‘곤쇠아비’이다.

나이 들면서 오히려 젊은이들이 ‘곰살갑다(곰살궂다, 곰살맞다)’라고 하는 사람이 되면 얼마나 좋을까?

‘곰살갑다’는 상냥하고 부드럽고 속 너름을 말하는 것이다.

세상에는 ‘말살에 쇠살’도 있다. ‘말살에 쇠살’은 푸줏간에 고기를 사러 갔는데 벌건 말고기를

쇠고기라고 내놓는 것을 말함이다. 누가 보아도 가짜여서 따지면 주인은 쇠고기라고 벅벅 우긴다. 번연히

사실이 아닌 것을 사실이라고 우기거나, 논리적으로 맞지 않는 말을 할 때 쓰는 말이다.

‘솔개그늘’이라는 말이 있는데 솔개가 날 때 땅에 생기는 작은 그림자처럼 아주 작게 지는 구름의 그늘을

말한다. 뙤약볕이 내려쬐는 여름날, 들판에서 땀을 뻘뻘 흘리며, 일을 하다보면 솔개그늘이라도 정말

고마운 것이다. 나부터 남에게 솔개그늘이라도 되어보면 좋겠다.

임금이 먹는 밥은 수라, 하인이 먹으면 입시

▲ 사람관계에 보이는 토박이말, 임금은 수라 하인은 입시 ⓒ 김영조

정식으로 결혼을 하지 않고 우연히 만나서 어울려 사는 남녀 즉, 동거하는 남녀를 ‘뜨게부부’라고

하는데 ‘뜨게’는 ‘흉내 내어 그와 똑같게 하다’라는 뜻이다.. 따라서 ‘뜨게부부’는

‘가시버시’가 아니다. ‘가시버시’는 부부를 낮추어 부르는 말인데 결혼 청첩장 등에서 ‘저희

부부는...’라는 말을 쓰기보다는 ‘저희 가시버시는...’라는 말을 쓰면 더 멋지지 않을까?

사람관계를 이르는 말로 ‘남진아비’, ‘자치동갑’, ‘풋낯’, ‘너나들이’, ‘옴살’ 따위가

있다. ‘남진아비’는 ‘유부남’, ‘남진어미’는 ‘유부녀’를 말하고, ‘자치동갑’은 나이차가

조금 나지만 서로 친구처럼 지내는 사이를 뜻한다. 또 ‘풋낯’은 서로 겨우 낯을 아는 정도의

사이이고, ‘너나들이’는 서로 ‘너’, ‘나’하고 부르며, 터놓고 허물없이 지내는 사이이며,

‘옴살’은 마치 한 몸 같이 친하고 가까운 사이를 말하는 말이다.

고드름장아찌’라는 말도 있는데 말과 행동이 싱거운 사람이다. 장아찌는 간장에 절이거나 담근

것인데 고드름을 간장에 절였다는 것으로 비유하여 맹물 같은 사람을 가리키는 것이다. 그런가 하면

‘검정새치’는 새치이면서 마치 검은 머리카락인 척하는 것처럼 같은 편인 체하면서 남의 염탐꾼

노릇을 하는 사람을 말한다.

또 ‘윤똑똑이’란 말이 있는데 음력의 윤달처럼 가짜로 만들어진 것을 빗댄 것으로 저 혼자만 잘난

체하는 사람을 홀하게 이르는 말이다. ‘치마양반’도 있는데 이는 출신이나 능력이 별로인 남자가

지체 높은 집안과 혼인하여 덩달아 행세하는 사람이고, 담배를 많이 피우는 골초는 ‘용고뚜리’,

‘철록어미’, 후원자는 ‘벗바리’, 거리낌 없이 상말을 마구 하는 입이 더러운 사람은

‘사복개천’이라고 한다.

우리 토박이말에 ‘뉘’란 말은 5가지가 있다. ‘누구’의 준말이 ‘뉘’이며, 살아가는 한 세상을

뜻하기도 한다. 또 ‘뉘누리’의 준말로 소용돌이를 이야기하기도 하며, 자손에게 받는 덕을 말하는데

‘뉘를 보다’라고 쓴다. 그런가 하면 방아를 찧은 쌀 속에 섞인 겨가 벗겨지지 아니한 벼 알갱이를

뜻하는 말도 된다. ‘조선가요집’ 중 시집살이엔 “아가 아가 새아가야 / 밥에 ‘뉘’도 너무 많다

/ 밥에 ‘뉘’를 ‘뉘’라 합나’라는 노래도 있다.

쌀 속에도 ‘뉘’가 있지만 사람들 속에도 ‘뉘’가 있다. 그런데 그 ‘뉘’를 우리는 잘 가려내지

못한다. 그것은 검정새치로 숨어 있기 때문이다. 그래서 ‘뉘’는 쌀만이 아닌 세상 속에서도

가려내야할 것이며, 또 혹시 내가 세상의 '뉘‘는 아닌지 뒤돌아본다.

또 토박이말에는 ‘껄떡쇠’가 있는데 이는 ‘먹을 것을 몹시 탐하는 사람’이다. 또 잔소리를 귀찮게

늘어놓는 사람이나 바가지를 자주 긁어대는 여자는 ‘긁쟁이’이고, 근심거리가 되는 일 또는 사람을

‘근심가마리’로 부른다. 요즘 나라에는 세력 있는 사람의 주위에서 총기를 어지럽히는 사람이 많은데

그를 ‘해가림’으로 불러주면 좋겠다. 이런 사람은 더불어 사는 세상에 근심거리이다.

우리 모두 겉으로 드러내지 않고, 공을 세우는 사람 ‘굄돌’이면 좋겠다. 또 곰과 같이 순하고 듬직한

사람, 즉 ‘곰손이’도 괜찮지 않을까?

그런가하면 삶의 꽃등(절정)을 맞은 나이가 지긋한 분들이 품위를 지키지 못하고, 젊은이들이 눈살을

찌푸리게 할 때도 있다. 그 가운데 하나가 ‘곧은목성질’인데 융통성 없이 외곬으로만 나아가는 성질을

‘말하며, 그런 사람이 하는 사람이 하는 말은 듣기에 매우 거북한데 그럴 때 하는 말이 ‘귀

거칠다’이다.

또 말을 함부로 하여 남의 심사를 뒤틀리게 하는 것을 ‘글컹거리다’라고 한다. 또 나이 먹을수록

‘곤쇠아비’가 되지 않도록 해야 하는데 나이는 많아도 실없고 쓰잘 데 없는 사람은 ‘곤쇠아비’이다.

나이 들면서 오히려 젊은이들이 ‘곰살갑다(곰살궂다, 곰살맞다)’라고 하는 사람이 되면 얼마나 좋을까?

‘곰살갑다’는 상냥하고 부드럽고 속 너름을 말하는 것이다.

세상에는 ‘말살에 쇠살’도 있다. ‘말살에 쇠살’은 푸줏간에 고기를 사러 갔는데 벌건 말고기를

쇠고기라고 내놓는 것을 말함이다. 누가 보아도 가짜여서 따지면 주인은 쇠고기라고 벅벅 우긴다. 번연히

사실이 아닌 것을 사실이라고 우기거나, 논리적으로 맞지 않는 말을 할 때 쓰는 말이다.

‘솔개그늘’이라는 말이 있는데 솔개가 날 때 땅에 생기는 작은 그림자처럼 아주 작게 지는 구름의 그늘을

말한다. 뙤약볕이 내려쬐는 여름날, 들판에서 땀을 뻘뻘 흘리며, 일을 하다보면 솔개그늘이라도 정말

고마운 것이다. 나부터 남에게 솔개그늘이라도 되어보면 좋겠다.

임금이 먹는 밥은 수라, 하인이 먹으면 입시

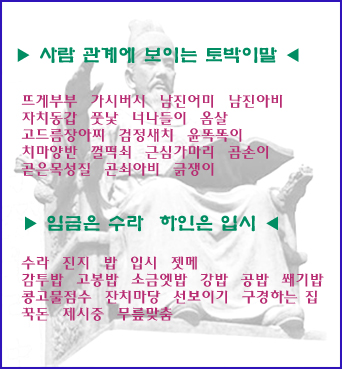

▲ 글쓰기에 참고한 책들(왼쪽부터 “좋은 문장을 쓰기 위한 우리말 풀이사전”, “토박이말 쓰임사전”,

“새로운 우리말 분류대사전” ⓒ 김영조

토박이말로 보면 밥에도 등급이 있다. 임금이 밥을 드시면 ‘수라’, 어른이 드시면 ‘진지’, 보통 사람이

먹으면 ‘밥’, 하인이 먹으면 ‘입시’이고, 죽은 사람에게 제사지내는 밥은 ‘젯메’이다. 밥도 수라가

되면 영광스럽고, 입시가 되면 천해질까?

예전 농부들은 그릇 위까지 수북이 담은 ‘감투밥’을 먹었는데 고봉밥이라고도 한다. 하인이나 가난한

사람들은 소금으로 반찬을 차린 ‘소금엣밥’, 국이나 반찬도 없이 강다짐으로 먹는 ‘강밥’도 먹는다.

그런가 하면 세상에는 마땅한 값을 치르지 않거나 당연히 할 일을 하지 않고 먹는 ‘공밥’도 있고, 속에

반찬감을 넣어 손에 들고 먹을 수 있게 쐐기를 지은 ‘쐐기밥’이 있는데 김밥이나 햄버거가 바로

‘쐐기밥‘의 하나가 아닐까?

어떤 사람은 ‘모델하우스’를 ‘구경하는 집’, ‘마일리지(적립금)’를 ‘콩고물점수’, ‘이벤트’는

‘잔치마당’, ‘패션쇼’는 ‘선보이기’ 등으로 쓰고 있다. 신선하고 바람직한 모습이 아닐까? 또

‘촌지(寸志)’를 ‘꾹돈’, ‘셀프서비스’를 ‘제시중’, ‘대질(對質)’을‘무릎맞춤’이라고 하면

좋을 일이다.

로드맵, 코드 등 외래어를 쓰면 유식한 듯 착각하고, 일본말찌꺼기인 곤색, 닭도리탕을 버젓이 쓰며,

어려운 한자말을 남용할 때 우리의 말글살이는 병들어 간다.

한자말이나 영어를 쓰지 말자는 말이 아니다. 쓸데없이 써서 잘난 채 하려들지 말고, 아름다운 우리의

토박이말을 살려 쓰는 것이야 말로 우리 스스로 세계에 당당한 일일 것이다. 온통 중국에 대한

사대사상으로 찌든 벼슬아치들 세상이었을 때 백성을 사랑하는 마음과 자주정신으로 훈민정음을 창제하고

반포하신 세종임금께 부끄럽지 않은 후손이 되면 좋겠다.

참고 ; “좋은 문장을 쓰기 위한 우리말 풀이사전”(박남일, 서해문집)

“토박이말 쓰임사전”(이근술˙최기호, 동광출판사)

“새로운 우리말 분류대사전”(남영신, 성안당)

▲ 글쓰기에 참고한 책들(왼쪽부터 “좋은 문장을 쓰기 위한 우리말 풀이사전”, “토박이말 쓰임사전”,

“새로운 우리말 분류대사전” ⓒ 김영조

토박이말로 보면 밥에도 등급이 있다. 임금이 밥을 드시면 ‘수라’, 어른이 드시면 ‘진지’, 보통 사람이

먹으면 ‘밥’, 하인이 먹으면 ‘입시’이고, 죽은 사람에게 제사지내는 밥은 ‘젯메’이다. 밥도 수라가

되면 영광스럽고, 입시가 되면 천해질까?

예전 농부들은 그릇 위까지 수북이 담은 ‘감투밥’을 먹었는데 고봉밥이라고도 한다. 하인이나 가난한

사람들은 소금으로 반찬을 차린 ‘소금엣밥’, 국이나 반찬도 없이 강다짐으로 먹는 ‘강밥’도 먹는다.

그런가 하면 세상에는 마땅한 값을 치르지 않거나 당연히 할 일을 하지 않고 먹는 ‘공밥’도 있고, 속에

반찬감을 넣어 손에 들고 먹을 수 있게 쐐기를 지은 ‘쐐기밥’이 있는데 김밥이나 햄버거가 바로

‘쐐기밥‘의 하나가 아닐까?

어떤 사람은 ‘모델하우스’를 ‘구경하는 집’, ‘마일리지(적립금)’를 ‘콩고물점수’, ‘이벤트’는

‘잔치마당’, ‘패션쇼’는 ‘선보이기’ 등으로 쓰고 있다. 신선하고 바람직한 모습이 아닐까? 또

‘촌지(寸志)’를 ‘꾹돈’, ‘셀프서비스’를 ‘제시중’, ‘대질(對質)’을‘무릎맞춤’이라고 하면

좋을 일이다.

로드맵, 코드 등 외래어를 쓰면 유식한 듯 착각하고, 일본말찌꺼기인 곤색, 닭도리탕을 버젓이 쓰며,

어려운 한자말을 남용할 때 우리의 말글살이는 병들어 간다.

한자말이나 영어를 쓰지 말자는 말이 아니다. 쓸데없이 써서 잘난 채 하려들지 말고, 아름다운 우리의

토박이말을 살려 쓰는 것이야 말로 우리 스스로 세계에 당당한 일일 것이다. 온통 중국에 대한

사대사상으로 찌든 벼슬아치들 세상이었을 때 백성을 사랑하는 마음과 자주정신으로 훈민정음을 창제하고

반포하신 세종임금께 부끄럽지 않은 후손이 되면 좋겠다.

참고 ; “좋은 문장을 쓰기 위한 우리말 풀이사전”(박남일, 서해문집)

“토박이말 쓰임사전”(이근술˙최기호, 동광출판사)

“새로운 우리말 분류대사전”(남영신, 성안당)