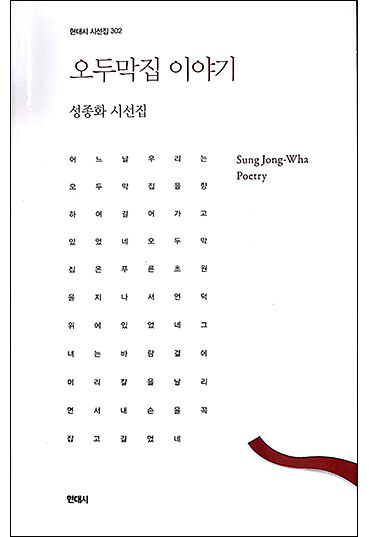

[우리문화신문=양승국 변호사] 어느 날 점심을 먹고 들어오니, 제 책상 위에 한 우편물이 놓여져 있었습니다. 무얼까? 가위로 봉투 윗부분을 자르고 조심스레 봉투를 거꾸로 드니, 안에서 <오두막집 이야기>라는 하얀 표지의 시집이 모습을 드러냅니다. 때마침 창문을 통해 들어오는 정오의 햇살을 받아 시집은 자신의 하얀 살갗을 눈부시게 반짝입니다. <오두막집 이야기>는 부산의 김성수 법무사가 책방에서 사서 저자의 친필 싸인까지 받아 저에게 보내온 시집입니다.

[우리문화신문=양승국 변호사] 어느 날 점심을 먹고 들어오니, 제 책상 위에 한 우편물이 놓여져 있었습니다. 무얼까? 가위로 봉투 윗부분을 자르고 조심스레 봉투를 거꾸로 드니, 안에서 <오두막집 이야기>라는 하얀 표지의 시집이 모습을 드러냅니다. 때마침 창문을 통해 들어오는 정오의 햇살을 받아 시집은 자신의 하얀 살갗을 눈부시게 반짝입니다. <오두막집 이야기>는 부산의 김성수 법무사가 책방에서 사서 저자의 친필 싸인까지 받아 저에게 보내온 시집입니다.

그런데 시집을 낸 성종화 시인도 법무사이네요. 법무사가 시집을 냈다? 그것도 오랜 세월 검찰에서 근무했던 법무사가? 그러나 성종화 법무사는 원래 시인이 되어야 할 사람이었습니다. 중3 때 이미 <추석>이라는 시를 『학원』지 발표하였고, 50년대 학원문단을 화려하게 장식하던 소년 문사였던 것입니다. 그렇지만 보리고개도 넘기기 힘들 만큼 너나없이 가난하던 1950년대를 보내야했던 소년문사는 고교 졸업 후 계속 문학의 길을 갈 수가 없었습니다.

결국 성 법무사는 안정적인 밥을 찾아 검찰 일반직으로 들어갔습니다. 그리고 오랜 세월 범죄와의 전쟁 일선에서 자기 맡은 바 일만 열심히 하다가 검찰의 문을 나서 법무사로 옷을 갈아입습니다. 그런데 완전히 사그러든 줄 알았던 문학의 불씨가 성 법무사 가슴 속에서 살아납니다. 그리고 이 문학의 불씨는 성 법무사를 법무사로 안주하지 못하게 하고, 문학의 길로 몰아냅니다.

그가 50여년의 길을 돌고 돌아와 2010년 첫 시집 <고라니 맑은 눈은>을 내자, 그와 같이 50년대 학원문단을 이끌던 김종원 시인은 이렇게 말하였습니다. “그가 돌아왔다. 황야의 장고가 아니라 진주의 성종화가 돌아왔다. 비봉루의 장원이 칠순을 넘긴 반백의 머리로 문단에 나타났다.” 이쯤 되면 반세기만에 돌아온 성시인의 시를 보고 싶어, 저에게 빨리 시를 보여달라며 입이 움찔거리는 분들이 많겠습니다. 그렇지만 아무리 급해도 그전에 시집을 보내온 김성수 법무사 얘기는 하고 넘어가야겠습니다.

김 법무사는 제가 부산에서 민사단독 재판장을 할 때 저와 호흡을 맞춰 일하던 참여관이었습니다. 연배는 저보다 위인데, 이분 또한 범상치 않은 분입니다. 우리 문화재에 관심이 많아 부산박물관회에도 관여하고, 차(茶)에 미쳐 중국 운남지방까지 돌아다니고, 아예 차에 대해 학문적으로 접근하여 ‘다시(茶詩)를 통한 한중 음다(飮茶)문화 고찰’이라는 석사학위 논문까지 냈습니다. 부산의 김 법무사 사무실에 가면 이게 법무사 사무실에 들어온 것인지, 박물관에 들어온 것인지 헷갈릴 정도입니다. 물론 사무실에 그윽한 차의 향기가 감돌고 있는 것은 기본이구요.

법무사로서도 또 부산 문화계에서도 바쁘게 움직이는 김 법무사가 일부러 자기가 좋아하는 성시인의 시집을 사서, 시인의 친필싸인까지 받아서 저에게 보내주었으니, 저는 시집을 손에 들면서 이미 감동이었습니다. 그리고 김 법무사가 일부러 수고를 들여 보내온 시집이라고 생각하니, 이미 시집을 열기 전부터 성시인의 시에 호감이 가기 시작했습니다. 시집의 마지막 장을 덮으면서 느낀 감정은 한마디로 잘 그려진 수채화를 본 느낌, 바로 그것이었습니다.

깊은 산 계곡

옹달샘에

파란 하늘이 흰 구름 헹궈서

햇볕 마른 가지 끝에 말리고

산노루는

양지쪽 돋은 봄풀을 뜯는다

산새 한 마리

짝짓기하려고 둥지를 트는가

산에는

봄날 긴 하루해

어떻습니까? 깊은 산 계곡 옹달샘에 흰 구름 떠가는 파란 하늘이 비치고, 양지쪽 산비탈에선 산노루가 풀을 뜯고 있으며, 숲속 어느 나뭇가지에서는 산새 한 마리 둥지를 틀고 있고... 한 폭의 풍경화가 눈앞에 어른거리지 않습니까? 시집에는 다양한 풍경이 성시인의 정제된 언어로 그려져 있습니다. 그리고 시집에는 성시인이 학생 때 썼던 시들도 수록되어 있네요.

등꽃이 지는 오후였다

탑이

바람을 머금고

또

풍경은 울었다

배암처럼

내가 탑에 기대어

희어 가는데

마치

노을에 취해 모란이 지듯

가슴으로는 전설이 진다

탑에 구름이 걸렸다

진주고교 2학년 때인 1955년에 『학원』지에 우수작으로 실렸던 <절>이라는 시입니다. 이 시에서도 산사의 어느 오후, 절을 지나가는 바람은 풍경을 울리고, 탑 위로 흰 구름이 가던 길을 잠시 멈추고... 역시 한 폭의 풍경화인데, 저에게는 풍경화 중에서도 수채화로서 더 다가옵니다. 고등학생이 정제된 언어로 수채화 같은 시를 썼다니 놀랍습니다.

이제 반백년을 돌아 돌아온 시인은 여전히 소년의 곱고 맑은 품성을 간직하고 있습니다. 다만 이제 인생의 황혼기에 접어든 시인의 풍경시에서는 그냥 풍경만 보여주는 것이 아니라, 인생의 그윽한 깊이가 배어나옵니다.

다래나무 잎 피면

산노루 찾아오고뻐꾹새 한나절을 울었다

아득한

어머니의 기억

만장(輓章)이 없는

상여

그날도

흰 구름 한 점

푸른 산 하늘을 가고

<다래나무 잎 피면>이라는 시입니다. 성시인은 이제 80을 바라보고 있으니, 어머니의 기억이 아득하겠네요. 산노루 찾아오고 뻐꾹새 우는 서정적인 풍경은 여전하지만, 시에서는 아득한 어머니의 기억을 쫓고 있는 시인의 모습이 어른거리며, 슬픔 또한 아름다운 모습으로 탈색하여 풍경을 살짝 덧칠하고 있습니다. 시인은 <부뚜막 추억>이란 시에서 다시 어머니를 쫓고 있습니다.

아이들이 제 갈 데로 다 뿔뿔이 떠나고 난

아침 밥상머리는 허전하다

배가 고팠던 그 시절

어머니가 숟가락으로 긁어주시던

흙내 나는 부뚜막에 나란히 쪼그리고 앉아

제비 새끼처럼 받아먹었던

무쇠솥 누룽지 맛을 문득 생각한다

잿불 속의 불씨보다

더 따뜻하였을 어머니의 그때 그 마음을

이 아침 문득 떠올려본다

내 생전에 다시 어디에서 어머니 어머니

시인은 시의 마지막 구절을 쓴 펜을 손에서 놓으면서, 시 속에서뿐만 아니라 마음속으로도 어머니를 부르며 살짝 눈시울을 적시었을 것 같습니다. 아니 소리 내어 입 밖으로 ‘어머니’라는 단어를 허공 속으로 뿌렸을 것 같기도 합니다.

<오두막집 이야기>를 읽는다는 것은 이렇게 계속 서정적이고도 그 속에 인생의 맛이 담긴 풍경 속을 계속 산책하는 것입니다. 그런데 요즈음 문단에 성 시인 같은 서정시인은 드물다고 합니다. 대부분 관념이 어린 주지시, 저 같은 풋내기 독자로서는 쉽게 젖어들지 않는 시들이 문단을 누빈다고 합니다. 반백년을 돌아 성 시인이 다시 시의 세계로 들어오려고 할 때에도 이런 문단의 풍조에 시인은 많이 고민했던 모양입니다. 첫 시집을 내면서 시인은 그런 고뇌의 순간을 얘기하며, 그래도 자신은 소년의 순수했던 시의 세계를 그대로 가겠노라고 합니다.

“시가 널려 있는 난전(亂廛) 구경을 하면서 느낀 바는 주지적이고 상징시로서 관념의 포장이 단단히 되어 있는 작품들뿐이라는 점이었다. 하나같이 난해하였다.......... 이러한 시의 세상 구경을 하면서 나는 외로운 나의 길을 걸어갈 각오를 하여야 했다. 절필할 당시의 10대 후반 순수시를 바탕으로 한 사고와 눈으로 오늘의 현대시를 감내한다는 것은 내 능력밖의 일이며, 나에게는 가혹한 주문이라는 생각을 하게 하였던 것이다.”

그렇군요. 인생의 쓴 맛, 단 맛을 모두 맛 본 70의 노신사가 50여년 전의 소년의 시세계를 보여주려고 할 때 많이 망설였을 것 같기도 합니다. “늙은이가 무슨 이런 소년 취향의 시를 쓰나?”하는 설익은 비난을 의식할 수도 있었을 같아서입니다. 그러나 그런 고민을 넘어서 그의 시는 단순한 서정시를 넘어서는 인생의 깊은 맛이 짙게 배인 시, 그렇기에 저 같은 독자가 맛보기에는 딱 좋은 맛있는 시가 되었습니다. 시집에는 성 시인의 연작시도 들어가 있습니다. 그 중에서 성 시인이 법정스님의 수상록을 읽으며 그 때 그 때 떠오른 시상을 남긴 <아 – 법정스님>이라는 연작시에서 한편을 마지막으로 낭송하며 어줍잖은 제 <오두막집 이야기> 감상기를 마칩니다.

3. 텅 빈 충만

마음을 열고 비우다 보면

그 비움에서 오는 충만함

잔잔한 여운으로

내 안을 바라볼 수 있게 되리라

먼 산 바라보고 앉으면

마음 비움에서 오는 무심

뒤 숲속의 작은 새소리

추녀 끝의 풍경 소리마저도

내 안을 충만으로 가득하게 하리니