[우리문화신문=김상아 음악칼럼니스트]

창(窓)에 걸린 계절은 가을이 물드는 그림엽서였다.

태양광을 내뿜던 샐비어 화단에 군데군데 흑점이 생겨나고 하늘대는 코스모스 너머 옥구들판에선 낱알 익는 내음이 잠자리 날개에 얹혀왔다.

“어이, 미스터 킴. 저 친구 마이크 아냐? 몇 시간 째 저렇게 ‘타운‘을 서성이고 있네.”

느티나무 언덕이 바라다 보이는 창가에서 장부 정리를 마친 클럽주인이 자리를 털며 무성의 한 듯 한마디 내 던졌다.

구월의 바람은 오렌지색이었다.

지평선에 걸린 가을 해가 들바람을 물들여 놓아 금은방이며 세탁소며 약국, 클럽들...

바람이 닿는 곳은 여지없이 오렌지 바다 속에 잠겼다.

“마이크!”

“오우 브레드, 마이 브라더!”

마이크를 찾아낸 곳은 비행장 관제탑이 성냥개비만 하게 내려다보이는 느티나무 언덕 꼭대기였다. 그는 나를 만난 반가움에 잠시 입가에 미소가 번지기도 했지만 금 새 눈가에 눈물이 그렁그렁 하였다. 오늘이 한국에서의 마지막 외출이라며 다음 주엔 미국으로 가야한다며, 그래서 “써니”의 흔적을 찾아 눈 사진 찍고 있다며 내 품을 깊숙이 파고들어와 울음을 터뜨렸다.

그의 눈물은 이내 걸쭉한 범벅이 되었고, 목구멍에선 증기 기관차의 기적소리가 나더니 머잖아 “뽐뿌”의 쉰 소리로 바뀌었다. 나를 미국의 제 형 같다며 아예 내 이름을“브레드”라 고쳐 부르고 따르던, 이 스무 살 박이 청년을 어떻게 달래야 하는가! 미국이 싫다며 미국 놈들은 더욱 싫다며 오열하는 이 가련한 병사에게 무엇을 설명할 수 있단 말인가! 멀리서 함성이 들려왔다. 그날의 아우성과 울부짖음이.

칠월의 어느 일요일 아침이었다.

밤새 흥청댔던 토요일 밤의 여파로 “타운”의 일요일 아침은 더욱 고요했다. 사이렌 소리가 들려왔다. 꿈결인 듯 들려오던 사이렌이 점점 커지더니 아침 하늘을 찢으며 쥐 죽은 듯 잠들어 있는 육지 속의 섬 “타운”을 깨웠다. 헌병 백차가 미친 듯이 달려오더니 앰블런스가 뒤 따라왔다. 허겁지겁 웨이트리스 숙소로 들어가더니 하얀 천을 덮은 무언가를 들것으로 들고 나와, 앰블런스에 싣고는 뽀얀 먼지를 내 뿜으며 사라져 갔다. 그야말로 번갯불에 콩 볶듯 순식간에 상황이 종료 되었다.

사람들이 모여들었다. 조심스레 수군대던 웅성거림은 벌 떼 소리처럼 모아져 아우성이 되고 분노의 함성이 되었다. “타운”의 사람들은 미 5공군 사령부로 몰려갔다. “양키 고 홈!”을 외치며 울부짖었다. 연쇄 살인마를 공정하게 수사하라며 절규했다. 그러나 그 함성은 사령부 정문을 뚫지 못했고 사령관의 집무실에는 턱없이 못 미쳤다.

힘없는 화살은 과녁에 다다르지 못하는 법이다. 아무도 도와주지 않는 그들의 절규는 결국 그들만의 소동으로 끝나버리고 말았다. 아니, 그들의 작은 소동은 끝이 났지만 사령관의 노회함은 끝난 게 아니었다. 끝난 게 아니라 그 때가 시작이었다. 자국 병사의 안전을 위한다는 명분을 내세워 <아메리카 타운 출입금지>령을 내려 버렸다.

하루가 지나고 이틀이 지나고... 날이 갈수록 “타운”은 말라만 갔다. 어떤 이는 배고픔을 못 이겨 떠나기도 했다. 그렇게 두어 달이 지나자 “타운” 사람들은 사령관의 한국인 통역관을 내세워 애걸한 끝에 간신히 족쇄를 풀 수 있었다.

어느 새 밤벌레 소리가 들려왔다. 마이크도 많이 진정되어 있었다. 근무시간에 쫒긴 나는 그를 데리고 클럽으로 돌아왔다. 아직은 초저녁이라 실내가 한산했다. 바텐더는 그가 좋아하는 “악녀의 눈물”을 타 주었다. 그는 몇 잔을 거푸 들이켰고 나는 그를 위해 <Anything that's part of you를 턴테이블에 올려놓았다. 그는 훌쩍이며 따라 부르더니 노래가 끝나자 목로에 엎드려 잠이 들었다.

그래, 잠들어라 나의 형제여!

꿈도 꾸지 말고.

세상이 천대 하는 꽃, 가엾이 져버린 한 떨기 꽃을 진정으로 사랑했던 이 순수한 영혼아.

이 땅의 기억들은 깊이깊이 묻어라.

파내지도 말고, 잊지도 말고.

Anything that's part of you (당신의 흔적)

당신이 보낸 글을 외웁니다

당신이 보낸 글을 외웁니다

함께 걸었던 곳들을 둘러보았고요

하루 종일 찾아 다녔네요

당신의 흔적을

리본 핀을 간직하고 있어요

당신의 향기가 스며있는

내가 우울할 땐 위안이 되지요

당신의 흔적이

당신이 그리워서 얼마나 마음이 아팠는지요

나를 더 이상 사랑하지 않는다는

걸 알았을 때

난 당신을 계속 원하고 있어요

당신이 날 필요하지 않는다는 걸 알면서도

이젠 내가 살아야 할 이유가 사라졌네요

무얼 갖고 무얼 줘야 할지도

내가 새로운 사람에게 모든 걸 준다 해도

당신의 흔적 뿐 인데

세상에는 여러 유형의 가수가 존재한다. 선이 굵고 스케일이 큰 노래를 잘 하는 가수가 있고, 아기자기하고 섬세한 노래를 잘 부르는 가수가 있다. 전자는 대형악단의 반주와 큰 무대를 선호하고, 후자의 경우에는 실내공연이나 음반에서 강점을 드러낸다.

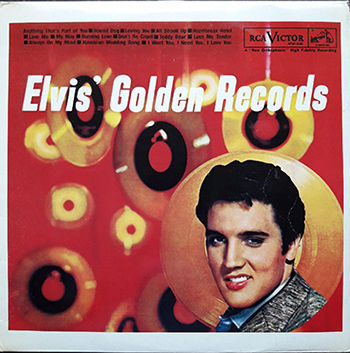

가끔은 이른바 “전천후”라 불리는 가수가 나타나는데, 엘비스가 바로 그 효시이다. 강렬하고 폭발적인 창법이 요구되는 로큰롤을 평정한 뒤, 중후하고 세련된 스탠더드 넘버도 섭렵했다. 목가적이며 서정적인 컨트리는 물론, 경건하며 영혼의 울림으로 불러야하는 가스펠도 여느 장르 못지않게 소화해 냈다.

간결한 건반터치로 시작되는 <Anything that’s....>를 들으면 그의 탁월함을 엿볼 수 있다. 묵직한 저음과 베이스 기타와의 조화는 흡사 형제지간 같은 친근함이 느껴지고, 그의 음색은 반주가 없어도 어색하지 않을 만큼 다양한 색깔을 낸다.

괜히 황제겠는가? 정치적 황제야 제 스스로도 왕관을 쓸 수 있지만, 음악의 황제는 팬들의 추대 없이는 불가능 한 것이 아닌가? 엘비스 아론 프레슬리야 말로 충분한 황제였다. 그가 동편제를 했어도 잘했을 것이라는 상상은 지나친 것일까?