[우리문화신문=이동식 인문탐험가] '사상 최장의 장마', '사상 최악의 무더위'... 매년 여름이면 우리는 이런 말을 서슴없이 한다. 올 여름엔 장마도 있었고 무더위는 진행형이라거 여름이 힘든 것은 사실이지만, 난 늘 사람들이 "정말 올 여름엔 왜 이러는거야?"라던가 "지구가 미쳤어!" 라던가 "봄 가을이 없어지니 여름 겨울만 너무 길어 힘드네." 라던가 하는 사람들의 목소리를 그냥 푸념으로만 여기고 싶은 마음이 있다. 사람들이란 존재는 다소는 지난 일에 대해서는 무뎌지고 당장 눈 앞에 펼쳐지는 현상은 마치 생전 처음 이 세상이 오고 있는 듯 얘기하는 것이 조금은 경망스럽지 않느냐는 생각에서 기인된 마음이라고 할까?

그렇지만 더운 것은 사실이었다. 더운 여름에 어쨌든 출근하는 사람들은 사무실이 있어서 그 속에서 에어컨 바람을 쐬며 살았는데 집에서 여름을 나는 사람들은 아무래도 더위와 직접 맞대고 사는 수 밖에 없는 지라 더욱 더위가 몸으로 느껴진다.

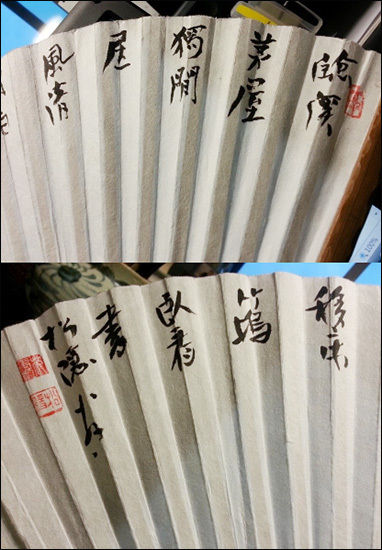

장마가 계속되는 동안에도 더위가 없었던 것이 아님에, 나도 모르게 내 손이 책상 서랍을 열고 그 안에 넣어두었던 부채를 찾는다. 하로동선(夏爐冬扇)이 아니라 하선동로(夏扇冬爐) 현상이라고나 할까? 이제 에어컨은 집에서 켜기가 겁나니 부채로 더위를 이기고 여름을 나야 한다는 나름 비장한 결의의 발로였을 것이다. 그래 서랍을 열고 이것저것 찾다 보니 손에 쏙 들어오는 부채가 있었다. 펼쳐보니 깔깔한 필치로 쓴 한시(漢詩)가 보인다.

臨溪茅屋獨閒居 임계모옥독한거

임계라니, 음~ 개울 옆에 붙는다는 뜻이려니. 모옥이라...그렇지 뭐 초가집 정도일 터. 독한거? 거 참 독한것이 무엇일까? 독한것이 아니라 독한거다. 그래 홀로(獨) 한가하게(閒) 거(居)한다는 것이구나... 그러면 아 이런 뜻이구나 " 개울가에 초가 지어 혼자 사는데"

그 다음 글귀는 “風淸月白興有餘 풍청월백흥유여”다.

풍(風)이 청(淸)이면 바람이 맑다, 곧 시원하다는 뜻일 것이고 월(月)이 백(白)이면 달이 하얗다, 곧 달이 밝다는 뜻인데 그 다음 흥유여라... 흥(興)이 유(有) 곧 있다. 여(餘) 남는 것...곧 흥이 흘러 넘쳐 여유가 있다는 뜻이네... 그럼 이 문장은 이런 뜻이구나 " 바람 시원하고 달이 밝으니 흥이 저절로 넘치네."

다음 글귀는 “外客不來山鳥語 외객불래산조어”다.

사실 약간의 행서로 쓴 이 문장에서 조금 어려웠던 것이 아닐 不... 그냥 점을 막찍어놓은 것 같아서 不로 읽기가 쉽지 않다. 또 ‘鳥’도 코끼리 상(象)을 쓴 것 같아서 혼란스러웠는데 한참 고민하니 새(鳥)가 아니면 안될 것 같아서 그렇게 읽어보니 외객불래산조어인 것이다. 외객(外客)이 불래(不來)라니...밖에서부터 손님이 오지 않는다는 뜻이 된다.

그 다음 산조어(山鳥語)이니 산조, 곧 산새들이 어(語)한다, 곧 말을 한다는 뜻이다. 무슨 말을 할까? 그저 뭐라고 지저귀는 소리들이 눈에 들어온다는 뜻일게다. 그럼 이 문장은 어떤 뜻인가? 이런 뜻? "찾는 이 오지 않고 산새만 지저귀네" 이 문장의 해석은 조금 변화가 가능한 것 같다. 예를 들어 "찾는 이 없는데 산새만 지저귀네" 라던가 "찾는 이 오지 않아도 산새는 지저귀네"라던가 그냥 앞 뒤 상황을 아무런 조건으로 연계하지 않고 그냥 "찾는 이 오지 않고 산새는 지저귀네"로 하는 것 들이다.

어쨋든 지금까지를 다시 보면

" 개울가에 초가 짓고 혼자 사는데

바람 시원하고 달이 밝으니 흥이 절로 나네

찾는 이 없는데 산새는 지저귀니."

이렇게 읽을 수 있겠다. 문제는 마지막 문장인데

“移床竹塢臥看書 이상죽오와간서”다.

이상(移床)이라면 고향인 경상도에서 '들마루'라고 하는 평상을 옮긴다는 뜻이고, 죽오(竹塢)의 塢는 잘 못보던 글자인데 뜻을 찾아보니 둑이나 제방을 뜻한다. 그러면 죽오라고 하면 대나무 둔덕이라고나 할까. 대나무 언덕이라고나 할까 아무튼 대나무가 많이 있는 그늘을 의미하는 것 같다.

그 다음 와간서(臥看書)인데 와(臥)는 눕는다는 뜻, 간(看)은 본다는 뜻이니 누워서 책을 본다는 뜻이 된다.

그러면 이 문장은 어떻게 연결되나? "대나무 그늘로 평상을 옮기고 거기에 누워 책을 본다"는 뜻일 것이다. 그게 무슨 말이지?

"개울가에 초가집 짓고 혼자 사는데

바람 솔솔 달도 밝으니 너무 좋구나

찾는 이 없는데 산새는 지저귀는 가운데

나는 평상을 대나무 그늘로 옮겨놓고

배 깔고 누워서 책을 보니

세상에 이보다 더 좋은 것이 어디 무엇이 있으랴..."

뭐 그런 뜻인 것 같다.

그래 맞아. 그렇게 여름을 지낼 수 있으면 그보다 더 좋은 것이 무엇이 있으랴...

그런 심정으로 맨 뒤를 보니 쓰신 분이 松隱(송은) 이라고 되어 있다. 우리 서단의 원로이신 심우식(沈禹植) 선생이시다. 아 그렇다. 몇 년 전 겨울 나의 수필에 선생님의 글씨와 그림을 곁들여 수필집 《천천히 깊은 아픔(이동식 글,심우식 그림, 해피스토리, 2012)》을 냈는데 그 때 선생님이 기념으로 주신 것이구나. 겨울에 주신 부채가 이제 역사상 가장 무더운 여름이 되니 아주 효과적으로 쓰여지는구나.

실제로 이번 여름 한창 더울 때 이 부채를 들고 집에서 책상머리에 앉아 무언가 쓰는 척 하면서 자주 부치게 되었고 때로는 시내 사람들 만나러 나갈 때에도 들고 나가서 활 펼치고 바람을 펄펄 내면서 부치며 주위에 "당신들은 뭐 이런 것 없지?"라는 듯한 시선을 뿌리며 폼을 잡지 않았던가?

그러나 저러나 이런 시는 누가 쓴 것일까? 궁금해서 검색을 해 보니 길재(吉再) 선생이란다. 고려말의 삼은(三隱), 곧 세 분의 숨은 거사 중의 하나이며 조선조 초기까지 계시면서 우리나라 성리학의 법통을 세우신 분이 아닌가? 호를 야은(冶隱)이라고 하신... 고려 말 공민왕 때인 1353년에 태어나셨으니까 나하고는 딱 600년 차다. 세종 1년인 1419년에 돌아가셨으니까 지금 내 나이보다는 600년을 더 사셨네. 요즈음 기준으로 보면 조금 일찍 가신 것이고, 그 다시로 보면 뭐 그냥 약간 아쉬울 정도가 아닐까?

아무튼 그러니 이 부채는 야은이 쓴 시를 송은이 글씨로 했구나...이만하면 어디 내놔도 조금도 손색이 없는 멋진 물건이구나.

말복을 넘기고 처서가 지나니 아침 저녁 열기가 조금 죽고 시원한 바람까지 간간이 불고 있다. 이제 곧 본격 가을이 오겠지. 그러면 점차 이런 부채의 고마움을 잊어버리게 될 것이다. 그러니 오죽하면 겨울 부채라는 말이 있을 것인가? 그렇지만 나는 겨울이 와도 이 부채를 버리지 않고 소중히 간직했다가 내년에 다시 쓸 터이다. 이만한 명품이 또 어디 있단 말인가? 야은 글재 선생의 또 다른 시를 보면

竹色春秋堅節義 죽색춘추견절의

溪流日夜洗貪婪 계류일야세탐람

心源瑩靜無塵態 심원형정무진태

從此方知道味甘 종차방지도미감

라는 것이 있는데, 뜻은 조금 어렵지만 이것을

대나무빛은 봄 가을로 절의를 굳게 하고

개울물은 흘러 밤낮 탐욕을 씻어낸다.

마음 근원은 밝고 고요하여 세상 먼지 없으니

이로부터 비로소 도의 맛이 감미로움을 알겠네.

라는 뜻으로 풀어볼 수 있다면 길재 선생이 조용한 시냇가에 집을 짓고 거기서 마음을 씻고 번뇌를 없앤 후 우주자연을 들여다보며 이 세상의 원리를 찾아들어가 그 근원을 알게 되니 마음의 온 갖 티끌이 사라지고 마치 밤 하늘의 저 밝은 달처럼 우주와 하나가 되고, 그 깊은 맛을 비로소 알겠다는 뜻이 된다.

그야말로 유학 가운데 가장 깊은 철학인 성리학(性理學)의 본체가 여기에 있구나. 과연 우리나라 성리학의 법을 이어주신 분다운 경지이다. 이런 마음이 바탕이 되어 위의 혼자 시냇가 대나무 그늘 아래 누워 책을 보는 여유로움이 생긴 것이고, 그러한 경지가 바로 앞의 한시로 드러난 것이구나.

북한산 자락의 뉴타운 아파트로 이사를 온 뒤 벌써 7년. 그동안 시간이 되면 북한산 둘레길 8구간 구름정원길을 오르내리고 진관사 계속, 삼천사 계곡, 향로봉과 비봉, 사모바위를 오르락 내리락 하면서 보고 받아들인 자연의 아름다움은 무어라 비길 수 없이 멋지고 넉넉하다. 굳이 깊은 산 속으로 들어가지 않고도 도회지에서 바로 이런 멋을 느끼고 즐길 수 있다니.

아침 저녁 새들은 산책길을 맞이하는 손님이요. 맑은 바람, 흰 구름은 속세를 떠난 지극한 한가로움이니 그것이야말로 인간이 아닌 자연과 우주로 들어가는 현관이다. 몇 년 전 부산에 있을 때 뵌 통도사의 수안 스님이 나의 아호를 현관(玄關)으로 지어주셨는데. 현관이란 것이 바로 이처럼 우주의 너르고 깊은 영원의 세계로 들어가는 문을 의미하는 것이니, 스님께서는 내가 이 동네로 이사올 것을 미리 예견하셨단 말인가?

오늘 새벽 아직도 남은 더위를 씻느라 부채질을 하기 위해 다시 펴 본 부채의 글귀와 글씨를 읽어보며 일어난 잡다한 생각의 올들을 더듬어보다 보니 어느 새 날이 밝았구나. 이제 나의 친구인 새들을 만나고 바람을 품으러 나가야겠구나....