문제는 2층집 녀자다. 30대 중반쯤 되는 이 녀자와 한 아파트에서 산지도3년이 다 되는데 원래 이웃에 관심이 없는지라 이름도 직업도 모를 만큼 나는 그 녀자에 대해 아는 것이 없다. 그런데 그 녀자는 어쩌다 층계에서 만나도 무람없이 인사를 건네고 각별하게 친한 척 하다가도 때론 처음 보는 사람처럼 이상하게 쳐다보기도 하여 난감할 때도 있었다.

그런데 요사이에는 남편한테 특별한 관심을 가져서 이만저만 신경이 쓰이지 않는다. 아침밥 하다가 바깥을 내다보면 일하는 남편 곁에 서서 손짓발짓해가며 연설을 하는가 하면 남편의 삽자루를 빼앗는 시늉까지 한다. 때론 옆에 쪼크리고 앉아 턱받이하고 구경하는데 정말 어처구니없다. 아침밥상을 놓고 말하기가 좀 그래서 참으려 했지만 도저히 참을 수 없었다.

"당신 아래집 젊은 녀자와 할 말 많은가 봅니다."

숟가락을 들다말고 나를 쳐다보는 남편이 멍한 표정이다.

"날마다 약속합니까? 아침마다 만나자구!"

"당신도 봄이 되니 어디 아픈가 보오!“

비아냥거리는 나의 말에 이렇게 한마디 대꾸하고는 수걱수걱 아침밥을 먹는다. 숟가락을 놓기 바쁘게 서둘러 가게에 나가는 남편의 뒷모습을 보면서 나도 어슬프게 웃으며 머리를 도리질 하였다. 문뜩 20여 년 전 중학교 학창시절에 있었던 일이 생각난다.

그러고 보니 27년 전인가? 우리가18살이였으니깐! 고중에 올라와서 후학기가 되니 문과반 리과반을 나누게 되였다. 우리 문과반에는 녀학생들이 더 많아 몇 명 안 되는 남학생들이 퍼그나 대접받고 있었는데 그중에서도 공부도 잘하고 운동도 잘하여 우리반 녀학생들에게 매우 인기 있는 남학생이 한명 있었다. 그런데 그 애는 저만 잘난 척 하면서 평소에 녀학생들과 말도 석지 않고 눈길 한번 거들떠보지 않았다. 저으기 괘씸한 생각이 든 나는 그애에게 "꽁생원"이라 별명을 달아놓고 나도 대고 못 본 척 했다.

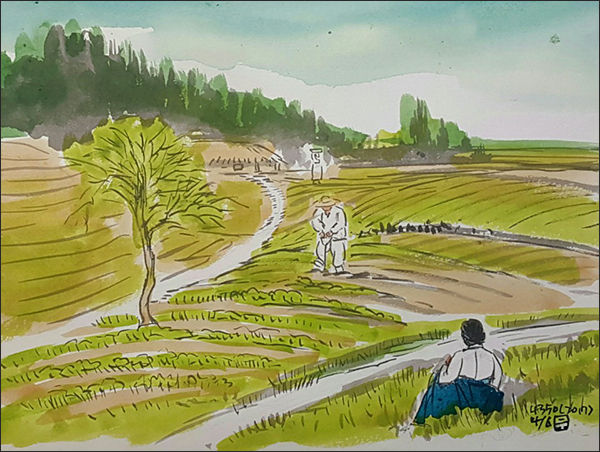

그러던 어느 싱그러운 봄날, 산들바람이 살랑살랑 불어오는 화창한 봄날에 학교에서는 “식수절나무심기활동”을 벌렸다. 학교의 몇 백 명 학생들이 산으로 가야하는데 그때는 교통도구가 귀할 때라 지금처럼 뻐스 같은 것을 타고 간다는 것은 어림도 없는 일이었다.

우리 반에는 해방표자동차 한대가 차례졌다. 트럭의 짐칸에 앉아 울퉁불퉁한 산길을 두 시간 넘게 가면서도 우리는 산으로 간다고 너무 좋아 웃고 떠드느라 어느새 도착했는지 몰랐다. 그런데 그때 우리 반에는 신체가 특별히 허약하여 이번 나무심기활동에서 명단을 뺐는데도 떼질쓰다싶이 따라온 녀학생 한명 있었다.

우리를 싣고 온 자동차가 림장에 도착하였을 때 그 애의 얼굴이 백지장처럼 새하얗게 되여 당금 쓰러지기 일보직전이었다. 반 간부였던 내가 그 애를 부축하여 림장숙소에 눕히고 돌아왔을 때 나무심기는 본격적으로 시작되었다.

우리는 남녀학생이 짝꿍이 되여 나무를 심었다. 그런데 어떻게 되다보니 나는 그 "꽁생원"과 한 팀으로 묶이게 되어서 처음에는 좀 당혹스러웠다. 그 애는 삽으로 구뎅이를 파고 나는 묘목을 심으면서 우리는 묵묵히 제 할 일을 하여갔다. 그렇게 한창 나무를 심는데 "꽁생원"이 나를 보고 림장숙소에 가서 그 녀자애가 괜찮은지 한번 보고 오란다.

"너 그 애한테 관심이 있니?"

나의 조롱 섞인 말투에도 그 애는 아무렇지도 않은 듯 이렇게 대꾸했다.

"그래 관심있다! 빨리 가봐라. 아까 그렇게 토하던데 혼자 누워있으면 어떡하니!"

"그렇게 근심되면 네가 직접 가봐라"

내가 입을 삐죽거렸다.

"네가 가면 좋잖아! 같은 녀자애들끼리!"

"난 그 애와 안 친해! 신체가 비실비실해서인지 정신도 때론 이상해!"

내가 심드렁하게 대답했다.

"야! 그럴수록 더 관심해야 되는 게 아니니?"

삽질하다말고 나를 쳐다보는데 이번엔 아주 성난 모습이었다. 어정쩡해 할 말을 찾지 못하던 내가 엉겁결에 "그래 알았어. 인차 가볼게!" 하고 대답했다. 순간 새침떨고 잘난 척하던 "꽁생원"이 인정 있고 따뜻한 "매너남"으로 바뀌는 것 같았다.

(멋있네. 성내는 모습이!) 툭툭 먼지 털며 림장숙소로 내려가면서 나는 내 마음이 들켜버린 것 같아서 공연히 얼굴이 달아올랐다.

고중을 졸업하고 나는 앓는 엄마를 동무하며 힘든 시간을 보냈다. 그런데 그 애는 대학에 간 후에도 꼭꼭 편지를 써서 보내주고 방학마다 와서 친구해주며 나에게 용기를 복돋아 주었다.

“꽁생원”, 나중에 이 남자와 결혼하여 오늘까지 살아오면서 나는 넉넉하고 따뜻한 그 마음에 항상 감동하고 눈물을 짓군했다.

오늘도 병약한 아랫집 녀자를 따뜻하게 대하는 남편한테 쓸데없는 바가지를 긁고 나니 저으기 자신이 우습게 생각된다. 지금에 와서 그가 “꽁생원”인지 내가 “꽁생원”이 되어가는지 헷갈릴 때가 많다. 남편의 일거수일투족이 늘 신경 쓰이는 나, 40대 중반을 넘으면서도 남편과 날마다 아웅다웅하는 나는 참 행복한 녀자이다.

“해란강문학성” 추천작품