단 두 마디 밖에 쓸 수 없었다.

아홉 해라는 세월을 어찌 다 쓸 수 있으랴.

영상이 흘렀다.

그녀 집안의 무조건적이며 집요한 반대. 노숙자 행색으로 낯 선 거리를 떠돌던 도피행각. 친척집이란 친척집은 죄다 돌며 두 육신 깃들 곳을 찾아 헤매던 날들. 열 개나 되던 그녀 오빠들의 거친 팔. 그 완력에 몸은 둘로 나뉘었어도 끝내 놓지 않았던 손, 손. 무모했으나 빙어 속 같이 맑고 시린 사랑. 다시 한 번 방안을 둘러보다가 그만 눈을 감고 말았다. 이런 것인가. 결국 이렇게 되고 마는 것인가.

쪽지를 써서 그녀의 옷 보따리 위에 올려놓기는 했으나 선뜻 방문을 나설 수가 없었다. 쇠가 제 몸에서 이는 녹으로 사그러지듯 이렇게 우리 스스로 허물어지고 마는 것인가. 그 극렬한 반대를 무릅쓰고 여기까지 왔건만... 문틈 사이로 회한이 밀려들어왔다. 내가 알고 있는 글씨 가운데 기쁨이라든가 환희, 행복 같은 단어들은 모두 지워지고 상처, 아픔, 방랑 같은 단어들만 또렷이 살아났다.

“윙윙, 어디로 간다고?”

“어디 정해진 곳은 없고요. 윙윙, 가서 자리 잡히면 연락드릴게요. 윙윙”

먼지가 소복이 쌓인 공중전화는 그날따라 심한 잡음으로 몸살을 앓았다. 얼굴에 이미 세로줄이 패이기 시작한 어머니가 무슨 죄가 있다고 이 가슴 아픈 일에 끌어들이는가. 지질이도 못난 청춘아! 한 가닥 죄책감이 스치긴 했으나 나를 낳은 죄라는 이름으로 이내 합리화 해버리고, 기어이 어머니에게 차마 못할 일을 맡기고야 말았다.

“한 달 정도 기다려 보다가요. 그래도 혜정이가 연락이 없으면, 혜정이 물건은 버리시고요. 제 것도 집에 필요한 것만 빼고 다 버리세요. 이것저것 제하고 나면 보증금도 얼마 안 남았을 거예요.“ 한 여름 뙤약볕을 받은 얼굴에선 짠 맛으로 기억되는 액체가 볼을 타고 입가로 흘렀다. 그렇게 나는 “너무 아픈 사랑”을 마음에 묻고 서울이라는 거대도시를 떠났다.

가을이 멀어져가고 있었다.

나무들이 머리를 털어내면 그 빈자리를 하늘이 재빨리 메우고, 나무와 나무 사이의 공간은 빗방울이 채우고, 빗방울과 빗방울 사이는 안개가 채우던 날이었다. 가을비가 추적거리는 탓인지 가게는 한산했다. 20여년 만에 서울로 귀환하여 호구지책으로 열은 음악카페는 나의 디제이 인지도 때문인지, LP음반을 전문으로 들려주는 탓인지 제법 유명세를 타고 있었다. 그날은 비 덕택에 나는 모처럼만에 한가함의 여유를 즐기고 있었다.

저 쪽 스피커 밑에서 등을 돌리고 앉아있는 한 여인이 신경 쓰이긴 했지만.

“사장님, 제가 지금 설거지 중이니까 사장님이 계산 좀 해드리세요” 여직원의 말을 듣고 카운터로 가니 스피커 밑의 그 여자 손님이 긴 생머리로 얼굴을 가린 채 카드를 내밀었다. 아, 저 손. 저 가녀린 손. 오빠들에게 끌려가면서 끝내 내 손을 놓지 않으려 발버둥 치던 저 손! 나는 한동안 멍하니 그 자리에 얼어붙어 있었다. 내가 잠시 현상계의 저 편을 다녀왔을 땐 이미 그 여인은 자리를 뜬 뒤였다. 정신을 추스르고 밖으로 뛰쳐나가니 벌써 그 여인은 찻길 맞은편에서 택시를 기다리고 있었다.

나는 달리는 자동차들은 아랑 곳 하지 않고 길을 건너가 그 여인의 팔을 잡았다.

“혜정이? 혜정이!”

“아녜요. 잘 못 보셨네요.”

택시에 스미는 그 여인의 눈가는 이미 촉촉이 젖어있었다.

참으로 신기한 일이었다. 20여 년 동안 한 시도 나를 놔주지 않던 그녀가, 매일 밤 내 꿈을 찾아오던 그녀가 멀어져가는 택시와 함께 내 아픔을 가져가는 것이었다. 그러고 난 뒤에야 나는 “너무 아픈 사랑”을 “아름다운 기억”으로 남길 수 있었다.

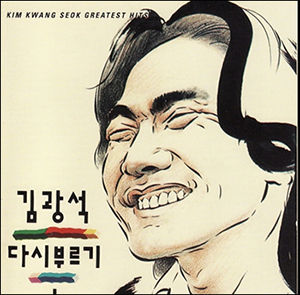

(자켓 사진)

그대 보내고 멀리 가을 새와 작별하듯

그대 보내고 멀리 가을 새와 작별하듯

그대 떠나보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면 눈물 나누나

그대 보내고 아주 지는 별빛 바라 볼 때 눈에 흘러내리는

못 다한 말들 그 아픈 사랑 지울 수 있을까

어느 하루 비라도 추억처럼 흩날리는 거리에서

쓸쓸한 사람 되어 고개 숙이면 그대 목소리

너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을

어느 하루 바람이 젖은 어깨 스치며 지나가고

내 지친 시간들이 창에 어리면 그대 미워져

너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을

이제 우리 다시는 사랑으로 세상에 오지 말기

그립던 말들도 묻어버리기 못 다한 사랑

너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을

너무 아픈 사랑은 아니었음을

“노래하는 철학자”로 불리는 김광석은 1964년 대구에서 태어났다. 어릴 때 가족을 따라 서울로 이주하여 “창신초등”, “경희중학”, “대광고”를 거쳐 명지대에서 경영학을 전공하였고, 대학에서 음악동아리 활동을 하면서 가수의 길로 접어들었다. 1984년 “노래를 찾는 사람들” 1집에 참여하면서 가요계에 입문했다. 1996년 사망 할 때 까지 4장의 정규앨범을 발표하였으며 다수의 비정규 앨범이 발매 되었다. 절제된 슬픔을 노래했던 김광석. 그는 어찌하여 사망 후에도 “너무 아픈 김광석”으로 남고야 말았는가.