[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 남녀 사이 불륜은 어느 사회에서나 찾아볼 수 있다. 좋게 말해서 로맨스, 나쁘게 말하여 불륜은 옛날이나 지금이나 동양이나 서양이나 똑같이 되풀이된다. 일부일처의 종교인 기독교의 서슬이 퍼렜던 중세에서도 불륜은 끊이지 않았다. 근엄한 신사의 나라이며 기독교 국가인 영국에서도 불륜은 끊이지 않았다. 20세기의 신데렐라인 다이에나 공주 역시 불륜에 빠져들다가 그만 자동차 사고로 죽고 말았다.

동양에서는 옛날부터 영웅호색이라는 말이 있다. 여자를 밝히는 남자를 오히려, 요즘 말로 표현하면 ‘에너지가 넘친다’라고 추켜 주는 문화가 있었다. 남자에게는 성윤리가 적용되지 않고 일방적으로 여성에게만 정조를 요구하는 불평등 윤리가 전승되었다. 중동지방에서는 한 남자가 공식적으로 아내를 네 명까지 둘 수 있었다는 것은 잘 알려진 사실이다.

우리나라에서도 조선시대에 정조는 여성의 전유물이었는데, 그러한 관습은 우리 사회에 오래도록 남아 있었다. 20세기 말까지 대도시에는 창녀촌이 있었다. 노골적으로 창녀촌에 가지 않더라도 룸살롱의 아가씨와 하룻밤을 보내는 것은 어렵지 않다. (필자 주: 2004년에 ‘성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률‘이 제정되면서 매춘의 당사자가 모두 처벌받게 되었다.)

물론 술집 아가씨들이 모두 돈만 주면 몸을 주는 것은 아니다. 그 가운데는 나름대로 절제하는 여자도 있다. 자기가 싫은 손님은 끝까지 거절하는 당찬 여자도 있다. 그러나 대개는 이미 술에 취한 상태에서 하룻밤 헛사랑은 쉽게 이루어진다. 미스 최는 어떤 형의 아가씨인가?

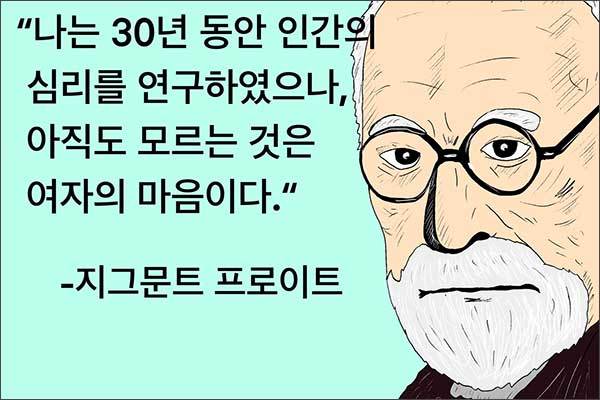

김 교수가 지금까지 미스 최를 아홉 번 만나면서 파악한 바로는 “헤프게 주는 여자는 아닌 것 같다”라는 결론이다. 그러나 이러한 결론은 ‘아니다’ 대신 ‘아닌 것 같다’는 표현을 쓸 수 밖에 없다. “열 길 물속은 알아도 한 길 사람 마음은 알 수 없다”라는 속담이 있지만, 김 교수는 “열 길 남자 마음은 알아도 한 길 여자 마음은 알 수 없다”라는 속담이 필요하다고 생각한다. 그것은 비단 미스 최만이 아니고 20년 동안 한 이불 아래서 살아온 아내에게도 적용되는 말이다.

어떤 부부는 살아가면서 서로서로 잘 알게 되고 일심동체가 된다고 한다. 그러나 김 교수는 아직도 아내의 심리를 다 알지 못하겠다. 그렇다고 김 교수가 특별히 이상한 사람이어서 그런 것 같지는 않다. 심리학의 원조인 프로이드가 “나는 30년 동안 인간의 심리를 연구하였으나, 아직도 모르는 것은 여자의 마음이다”라고 고백했다고 하지 않는가? 바꾸어 생각하면 아내의 처지에서도 ‘이해할 수 없는 남자의 마음’이 있을 것이다. 예를 들어 지금 김 교수가 미스 최와 사귀면서 느끼는 불안감을 아내는 이해할 수 없을 것이다.

어느 날 신문을 우연히 보니 명사가 추천하는 ‘금주의 시’에 소설가 조정래 씨가 추천한 시가 실려 있다. 조정래 씨야말로 승주군 출생으로서 김 교수와도 이제는 간접적으로 관련이 있는 사람이 아닌가? 그 시는 한때는 스님이었던 불교 시인 고은(高銀)씨가 쓴 삶이라는 시였다.

삶

- 고은

비록 우리가 몇 가지 가진 것 없어도

바람 한 점 없이

지는 나무 잎새의 모습 바라볼 일이다

또한 바람 일어나서

흐득흐득 지는 잎새의 소리 들을 일이다

우리가 기역 니은 아는 것 없어도

물이 왔다가 가는

저 오랜 古群山 썰물 때에 남아 있을 일이다

젊은 아내여

여기서 사는 동안

우리가 더 무엇을 가지겠는가

또 무엇을 生面知之로 안다 하겠는가

잎새 나서 지고 물도 차면 기우므로

우리도 그것들이 우리를 따르듯 따라서

無情한 것 아닌 몸으로 살다 갈 일이다

불교와 도교적인 냄새가 물씬 풍기는 좋은 시였다. 이 시에서 가장 핵심적인 구절은 마지막 구절일 것이다. ‘무정한 것 아닌 몸으로 살다가는 인생’이라는 표현이 가슴을 울린다. 세상을 살면서 만나게 되는 사람들에게 너무 무정하게 또는 박절하게 대하지 말고 정을 주면서 살아가는 인생이 따뜻하고 값있는 인생일 것이라고 김 교수는 아전인수 격으로 해석했다. 김 교수는 이 시를 오려서 백지에 붙인 후에 봉투에 넣어서 미스 최에게 우편으로 보내었다. 다른 말은 쓰지 않았다. 이 시를 받아 읽고 미스 최는 무엇을 느낄까? ‘무정한 것 아닌 몸’이라는 구절의 깊은 뜻을 눈치를 채면 좋으련만.

그 뒤 두 주일쯤 지나서 전화가 왔다. 보내준 시는 잘 읽었으며 고맙다고 한다. 한번 만나자고 하니 보스로 나오란다. 그러나 보스에 가면 지난번처럼 30만 원이 깨지는데, 교수 봉급으로 아가씨 있는 술집을 한 달에 두 번이나 갈 수는 없는 일이다. 그래서 잠실에서 만나자고 하였다. 미스 최는 조금 망설이더니 “오빠, 다음에 전화할게요.” 하면서 전화를 끊는다. 웬일일까?

이제 봄이 무르익었다. 쓸쓸했던 산과 들에 온갖 풀과 나무가 되살아나 생명을 찬양하고 있었다. 겨우내 조용하기만 했던 산야에 갖가지 새소리가 요란하다. 그동안 새들은 모두 어디에 숨어 있었나? 새잎이 돋아난 나무는 이제는 의젓한 청년으로 성장한 믿음직한 아들 같다. 봄꽃은 아름다운 소녀 같고, 봄나무는 씩씩한 미소년 같다. 적절한 표현인지는 모르겠으나, 나이가 들어서 보니 풀꽃이 딸이라면 나무는 아들이라고 볼 수 있겠다. 사계절이 바뀌는 세상은 아름답고 그러한 세상을 사는 인생은 살만한 값어치가 있는 인생이 아닌가?

그런데 봄꽃이 다 졌는데도 아가씨에게서는 연락이 없다. 혹시 이대로 끝나는 것은 아닐까? 무언가 아쉽다. 비록 더 이상 인연의 끈을 이어가는 것이 어렵다고 하더라도 이렇게 헤어지는 것은 너무 싱겁고 아쉽지 않은가? 너무도 허망하지 않은가 말이다. 아름다운 마무리라는 말이 있지 않는가 말이다.

그런데 아가씨가 이사를 하면서 새로운 전화번호를 가르쳐 주지 않았기 때문에 연락할 수가 없다. 이사를 해도 얼마 동안은 바뀐 전화번호를 안내해 주는 녹음이 나온다는 사실을 떠올렸다. 그래서 잠실로 전화를 하니 웬 여자가 나온다. 번호를 확인하니 맞다고 한다. 그 전에 살던 사람을 물으니 자기는 모르겠다고 하면서 전화를 끊어 버린다. 우리나라 사람은 모르는 사람에게는 참 불친절하다.

그 뒤 일주일쯤 지나서 가만히 생각해 보니 보스로 밤에 전화를 걸면 아가씨와 연락이 될 것이라는 사실이 생각났다. 그러면 그렇지. 뜻이 있는 곳에 길이 있다지 않는가? 김 교수는 박 교수에게서 보스의 전화번호를 알아냈다. 어느 날 밤 8시 10분에 전화를 걸었다. 웬 남자가 받는다. 김 교수는 “대단히 미안합니다만 미스 최를 바꿔 주실 수 있겠습니까?”라고 최대한으로 공손하게 물었다. 그런데 대답은 “일주일 정도 여행을 갔는데, 오늘 나오지 않았다”고 한다. 약간은 안심이 되었다. 출근을 하기는 하는가 보다. 모르지, 그사이 다른 가게로 가버렸는지.

(계속)