[우리문화신문=우지원 기자]

서울은 유난히 궁궐이 많은 도시다.

경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 그리고 경희궁에 이르기까지 다섯 곳이나 있다. 게다가 창덕궁은 1997년 유네스코 세계문화유산으로 등록될 만큼 세계적으로 의미를 인정받았다.

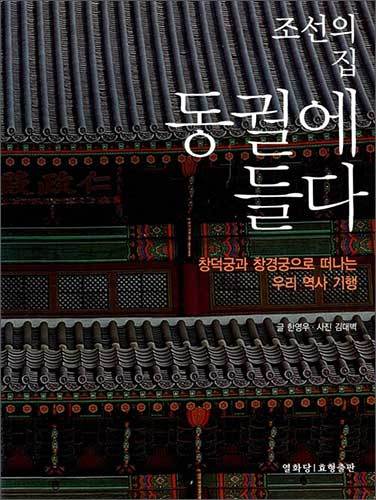

역사학자 한영우가 쓴 이 책, 《조선의 집 동궐에 들다》는 창덕궁과 창경궁을 전문가의 시선으로 바라본 책이다. 역사 연구와 교육에서 현장에 관한 관심과 서술이 뜻밖에 모자라 궁궐을 다룬 수준 높은 연구서가 없을뿐더러, 본인을 포함한 역사학도들이 궁궐사를 외면해 온 현실에 일말의 책임을 느껴 집필하게 되었다고 한다.

특히 자연과 아주 ‘자연스럽게’ 어우러진 창덕궁의 매력을 주목한다. 위압감을 주지 않고 누구나 살고 싶은 마음이 솟아나게 하는, 극히 인간적이고 안락한 궁전이라는 것이다. 인간도 자연의 일부니, 자연을 듬뿍 담은 자연스러운 궁궐에 끌렸던 것은 역대 임금도 인지상정이었던 것 같다.

실제로 조선 임금은 경복궁보다 창덕궁과 창경궁에 훨씬 많이 머물렀다. 경복궁은 태조 말년에 왕자의 난이 벌어진 골육상쟁의 장소이기도 했고, 풍수적으로 불길하다는 소문도 있었다. 그래서 즉위식을 하거나 외국 사진을 접대하는 특별한 국가행사는 경복궁에서 치러도, 일상 업무와 생활은 창덕궁에서 하는 편이었다.

창덕궁은 완만한 산비탈에 세워졌기에, 경복궁처럼 남북을 축으로 배치가 정연하지 않고 동서로 뻗어 나간 형식이었다. 게다가 창덕궁 동쪽의 창경궁은 대부분 동향으로 집을 지어 자연의 지세를 그대로 이용했다. 경복궁이 차렷 자세로 강한 햇빛에 그대로 노출된 느낌이라면, 창덕궁과 창경궁은 비스듬한 자세로 햇빛을 살짝 피하는 모습에 가까운 것 같다.

창덕궁과 창경궁은 두 개의 궁궐이지만, 실제로 창경궁은 창덕궁에 부속된 궁으로 하나의 궁궐처럼 사용되었다. 창경궁은 성종 15년(1484)에 세 분의 대비를 위해 지었으나, 점차 전각들이 늘어나면서 정치 공간으로도 활용되었다. 창덕궁과 창경궁을 함께 쓰면 경복궁보다 훨씬 넓고 쾌적하기도 했다.

그런 까닭에 이 책에서도 창덕궁과 창경궁을 함께 다루고 있다. 먼저 창덕궁의 정문인 돈화문에서 시작해 발길이 닿는 순서를 따라 각 전당을 소개한다. 정치공간, 생활공간, 관청의 행정공간으로 나뉜 각 장소에 대한 설명을 따라가다 보면, 해설사와 함께 궁궐을 둘러보는 듯한 느낌이 든다.

창덕궁은 일제 강점기에 많은 전각이 헐려 원래 모습을 알기가 어렵지만, 순조의 아들 효명세자가 대리청정하던 시기에 창덕궁과 창경궁을 그림으로 그려둔 <동궐도>가 있어 복원에 큰 도움이 되었다. <동궐도>는 전각 약 542채가 천연색으로 그려져 있을 정도로 공들여 제작한 지도였다.

열여섯 폭 비단에 창덕궁과 창경궁을 세밀하게 묘사했을 뿐만 아니라, 각 건물의 편액 글씨까지 기록하여 궁궐 배치를 이해하는 데 도움을 준다. <동궐도>를 보면 동쪽에 아주 멋 부린 건물이 그려져 있는데, 이는 바로 정조가 문효세자를 위해 지은 중희당이었다. 정조가 어린 세자를 얼마나 아꼈는지 잘 드러나는 대목이다.

(p.112)

정조는 효의왕후 김씨와의 사이에 아들이 없어 후궁인 의빈성씨로부터 문효세자를 얻어 8년에 중희당에서 세자로 책봉했다. 세자는 이곳에서 가례(嘉禮)까지 치렀으나 정조 10년 아깝게도 요절하고 말았다. 지금 서울 용산구의 효창공원이 바로 문효세자 무덤인 효창묘(孝昌墓)가 있던 곳이다.

이렇듯 문효세자의 죽음 이후 빛이 바랬던 중희당은, 순조의 아들 효명세자가 대리청정하는 집무실을 중희당으로 정하며 화려하게 되살아났다. <동궐도>가 효명세자가 대리청정을 시작하고 바로 다음 해에 제작되어서인지, 중희당이 특히 크고 장엄하게 묘사되었다.

이렇듯 창덕궁은 그곳에 살았던 사람들의 기쁨과 슬픔, 고민이 배어있던 장소다. 오늘날 말없이 그 자리를 지키는 궁궐을 보면 당시에는 세상이 무너질 것 같았던 일들도, 몇백 년 지나고 보면 모두 무심해지고야 마는 것인가 하는 생각이 든다.

지은이는 조선이 궁궐을 크게 지을 수 있었지만 그러지 않았던 것은, 사치와 탐욕을 경계하는 뜻에서 ‘못한 것’이 아니라 ‘안 한 것’임을 강조한다. 궁궐이 원성의 대상이 될지 존경의 대상이 될지는 정치에 달렸고, 옛 왕조에서는 그것을 알았기에 백성을 괴롭게 하지 않았으리라.

이 책은 <동궐도>를 바탕으로 창덕궁과 창경궁, 두 궁궐에 담긴 정신을 다시 한번 새겨볼 수 있는 책이다. 청명한 가을날, 이 책과 함께 궁궐 나들이를 떠나보면 어떨까. 무심한 듯 자연스러운 매력이 더욱 크게 다가올 것이다.