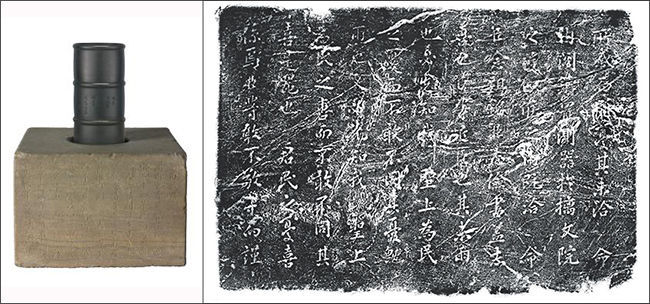

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "서울에서는 쇠를 주조(鑄造)하여 기구(器具)를 만들어 이름을 ‘측우기(測雨器)’라 하니, 길이가 1척(尺, 33.33cm) 5촌(寸, 1치의 1/10)이고 직경(直徑)이 7촌입니다. 주척(周尺, 자)을 사용하여 서운관(書雲觀, 천문ㆍ역일(曆日)ㆍ측후(測候) 등을 맡아보던 관청)에 대(臺)를 만들어 측우기를 대(臺) 위에 두고 매양 비가 온 뒤에는 서운관의 관원이 친히 비가 내린 상황을 보고는, 주척(周尺)으로써 물의 깊고 얕은 것을 측량하여 비가 내린 것과 비 오고 갠 때와 물 깊이의 척ㆍ촌ㆍ분(尺寸分)의 수(數)를 상세히 써서 뒤따라 즉시 임금에게 아뢰고 기록해 둘 것이며,“

위는 《세종실록》 96권, 세종 24년(1442년) 5월 8일 기록입니다. 583년 전인 1442년 조선에서 강수량 측정을 위해 세계 처음 측우기와 측우대를 만들었습니다. 서양에서는 영국의 건축가이자 천문학자인 크리스토퍼 렌에 의해 1662년 처음 서양식 우량계가 만들어졌는데 이는 우리나라보다 220년이 늦은 때입니다. 지난 2020년 국가유산청은 근대 이전의 강수량 측정 기구로 세계에서 유일하게 남아 있는 것으로 알려진 ’금영 측우기‘를 국보 제329호로, ‘대구 경상감영 측우대’를 국보 제330호로, ‘창덕궁 이문원 측우대’를 국보 제331호로 지정하였습니다.

“영조 6년 여름에 경기도가 크게 가물어서 기우제를 여러 번 올렸으나 영험이 없었다. 그래서 우리 임금께서 자기를 죄책하고 언로(言路)를 터놓으며 몸소 기우단에서 기도를 올리는데 일산(日傘)을 물리치고 예복을 갖추고 저녁이 지나도록 한데서 지내며 제사를 올린 뒤에도 앉아서 아침을 기다리고 (가운데 줄임) 해가 지기도 전에 과연 큰 비가 밤까지 내려서 1치(寸) 2푼(分)이나 내렸으니, 이것은 실로 우리 성상께서 지성하심을 하늘이 감동한 것이다.” 보물 제844호 ‘창덕궁 측우대’에 새겨진 글입니다. 나라에 변고가 생기는 것은 임금이 나라를 잘못 다스리기 때문이라고 조선시대에는 인식하고 있었습니다.