[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장]

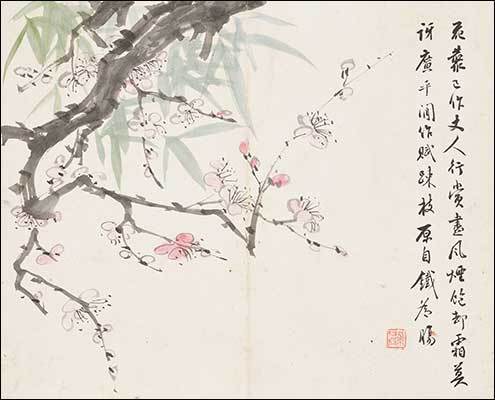

「잡서」 오십수 신위(雜書 五十首 申緯)

士本四民之一也(사본사민지일야) 선비도 본래 사민 가운데 하나일 뿐

初非貴賤相懸者(초비귀천상현자) 처음부터 귀천이 크게 차이 나는 것은 아니었네

眼無丁字有虗名(안무정자유허명) 낫 놓고 기역자도 모르는 헛된 이름의 선비 있어

眞賈農工役於假(진가농공역어가) 참된 농공상(農工商)이 가짜에게 부림을 받네

“사농공상(士農工商, 사민)은 각각 자기의 분수가 있습니다. 선비[士]는 여러 가지 일을 다스리고, 농부[農]는 농사에 힘쓰며, 공장(工匠)은 공예(工藝)를 맡고, 상인(商人)은 물품과 재화를 서로 통하게 하는 것이니, 뒤섞어서는 안 되는 것입니다." 《성종실록》 140권, 성종 13년 4월 15일 자에 나오는 기록이다. 조선시대 직업으로 인해 나뉘는 신분 제도 사농공상은 노비를 뺀 전체 사회구성원을 넷으로 나뉘었다. 직업은 신분과 밀접한 연관이 있었기 때문에 유학자들은 신분을 상하ㆍ귀천으로 나눌 뿐만이 아니라 직업 또는 상하ㆍ귀천으로 구별했다.

19세기 전반에 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ화(畵)의 3절로 유명했던 문인 신위(申緯)는 그의 한시 「잡서(雜書)」 오십수(五十首)에서 ”참된 농공상(農工商)이 가짜에게 부림을 받네“라고 외친다. 선비도 본래 사농공상 가운데 하나일 뿐, 처음부터 귀천이 서로 크게 차이 났던 것은 아니었는데도 낫 놓고 기역 자도 모르는 헛된 이름의 선비가 농공상 다른 백성들을 부린다고 한탄한다. 이 시는 1820년, 신위가 나이 52살에 춘천부사(春川府使)에서 물러나 경기도 시흥의 자하산장(紫霞山莊)에서 지내면서 현실세계에 대한 인식을 노래한 것 가운데 한 수다.

이 ‘사농공상’은 현대에 와서는 '사상공농', '상사공농'처럼 다른 얘기들이 돈다. 곧 '사' 자가 들어가는 직업이야 예나 지금이나 높은 값어치를 인정받고 있지만, 그와 함께 현대 자본주의 시대에는 돈을 다루거나 불리는 기술이 있는 사람, 사업이나 상업에 능력을 지닌 사람이 갈수록 우대받고 있다. 반면 농사짓는 사람은 농업의 소득 불안정성과 수입산 농산물과의 경쟁 탓에 점점 위기로 내몰리는 형국이다. <푸른솔겨레문화연구소장 김영조>