[우리문화신문=김영조 기자]

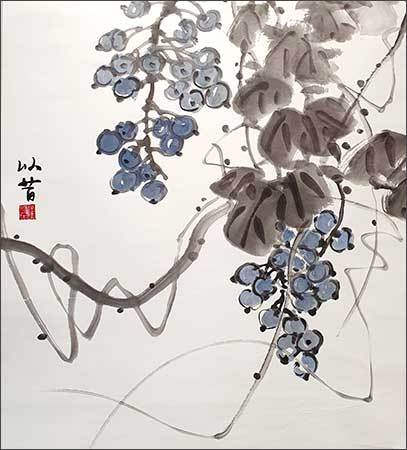

7월의 청포도

육사의 고향 생각나는 칠월 (돌)

청포 입고 온다던 님 그리워 (빛)

알알이 주저리 아리 쓰리랑 (심)

맑고 푸른 세월 그 언제인가 (달)

... 25.7.3. 불한시사 합작시

'청포도가 익어가는 계절' 7월에는 이육사의 시 "청포도"와 함께 그의 고향이 생각난다. 그곳은 도산서원과 그리 멀지 않은 안동 예안이다. 글쓴이는 어릴 적에 나의 아버지 고향이기도 한 예안을 여러 번 찾았다. 마을 가운데에 시인의 생가인 오래된 기와집이 있었다. 그는 퇴계의 13대 후손이고 그의 집은 '참판댁'이라 불렸다.

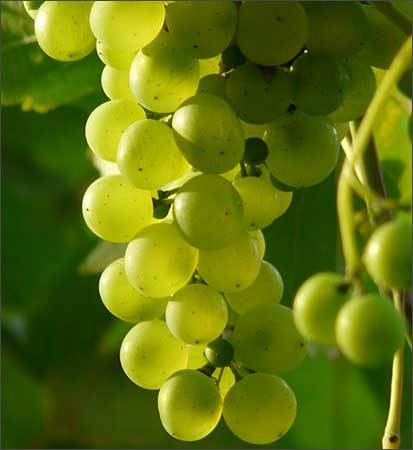

"청포도"의 시를 교과서에서 배우고 다시 찾았을 때는 동네 어디에도 푸른 빛의 청포도는 없었다. 눈을 씻고 보아도 머루색 검은 포도밖에 없어 아쉬웠었다. 그러나 청포도의 싱그러움을 연상시키는 '청포(靑袍)'와 '은쟁반' 그리고 '하얀 모시 수건' 등 우리 고유의 토속적인 정감을 북돋우는 맑은 시어들을 잊을 수 없다.

세월이 흘러 글쓴이는 한중수교 이전에 북경으로 유학하러 갔다. 거기서도 시인의 발자취를 더듬어 보았다. 이육사가 북경대학의 사회학과를 다닌 적이 있어, 나에게는 공교롭게도 아득한 선배이자 동문이다. 당시 문리대 학장이던 노신(魯迅)과 곽말약(郭沫若) 교수 등 당대 최고의 작가와 학자들과 교류한 흔적을 감격스럽게도 그가 쓴 신문 칼럼이나 기고문들에서 찾아볼 수 있었다.

그리고 그가 잠시 살았던 후통(胡同)과 44년 1월 16일에 임종했던 감옥 터도 답사했다. 시인의 삶은 그의 시 "절정(絶頂)"에 나오는 '강철로 된 무지개' 같다. 독립운동가로서 강인한 의지와 시인으로서 살풋한 정서가 함께 어리어 있기에. (라석)

| ㆍ불한시사(弗寒詩社)는 문경의 불한티산방에서 만나는 시벗들의 모임이다. 여러 해 전부터 카톡을 주고받으며 화답시(和答詩)와 합작시(合作詩)를 써 왔다. 합작시의 형식은 손말틀(휴대폰) 화면에 맞도록 1행에 11자씩 기승전결의 모두 4행 44자로 정착되었다. 디지털 시대의 새로운 정형시운동으로 싯구를 주고받던 옛선비들의 전통을 잇고 있다. |