[우리문화신문=이동식 인문탐험가] '극한 호우'라는 새로운 용어를 탄생시킨 큰비가 지나간 다음 날 아침 산책길울 오르다 보니 길 곳곳이 파이고 깎여서 성한 곳이 없을 정도다. 길가의 큰 나무들이 강한 비바람을 이기지 못하고 쓰러져 산책을 더디게 만들기도 하고..... 자연의 위력을 다시 실감할 수밖에 없는, 대단한 큰비였다.

아직 하늘도 완전히 개지 않고 잠시 비가 그쳤는데 귀가 시끄럽다. 폭우 속에 잠시 조용하던 매미들이 다시 목소리를 높여 합창을 시작한 것이다. 아, 그렇구나. 8월도 벌써 절반 이상이 지나갔기에 너희들 매미들이 곧 활동을 끝내야 하는구나. 그래, 너희들에게 남아있는 시간이 그리 많지 않구나.

그런 생각을 하며 집으로 올라가는 엘리베이터를 탔더니 그 속에서 주민들에게 공지하는 안내장을 붙여놓은 것이 눈에 들어온다. 주민들과 함께하는 독서실에서 소설 '남아있는 나날'을 함께 읽자는 권유다. 그 소설을 영화화한 같은 제목의 영화도 함께 보자고 한다. 아파트에서 주민들을 대상으로 하는 독서와 이런 제목의 교양강좌가 며칠 전부터 붙여져 있었는데 그날 매미를 통해 '남아있는 날'에 대해 생각이 미치게 되었다.

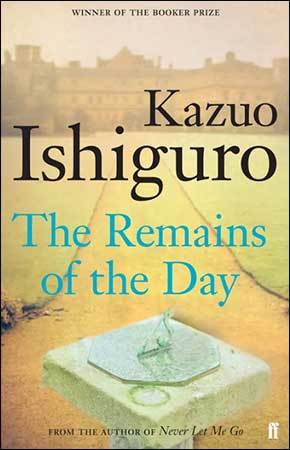

소설 '남아있는 나날'은 필자와는 조금 인연이 있었다. 25년 전 영국 특파원 근무를 할 때 가즈오 이시구로(Kazuo Ishiguro)라는 작가가 쓴 《The Remains of the Day》라는 제목의 이 소설을 책방의 진열대에서 발견하고는 ‘아, 일본계 엉국인이 이런 소설을 썼구나’ 하면서 한 권을 사서 대충 훑어본 본 일이 있다.

소설은 1989년에 발표되었고 발표된 그해에 영어권 최고의 문학상인 부커상을 받은 작품이기에 영국 책방에서 많이 볼 수 있는 것이어서 영어 제목의 뜻을 "그날들의 잔재" 혹은 "지난날들의 유산" 뭐 이런 정도로 생각을 하였는데 나중에 귀국해서 보니까 책 제목이 '남아있는 나날'이란 것으로 번역돼 있었다. 그러고는 2017년에는 이 소설로 작가 가즈오 이시구로가 노벨문학상을 수상한 소식이 알려지면서 번역된 책도 많이 팔렸고 1993년에 소설을 영화로 만든 것도 인기를 얻은 모양이다.

1920~30년대를 고집스럽게 살았던 영국인 집사의 삶과 사랑과 인생을 1956년도에 여행에서 회고하며 되돌아보는 방식의 이 소설은 주인공과 등장인물들의 치밀한 심리묘사와 당시 영국인들의 생각들을 아주 잘 묘사한 것으로 해서 미국 뉴욕타임스로부터 “복잡하면서도 현란한 소설(an intricate and dazzling novel)”이란 찬사를 받은 바 있는데, 주인공인 집사는 소설 중에서 지난날 온갖 영욕을 이겨내고 꿋꿋이 살아남은 영국이란 나라와 영국인들을 대변하는 말을 하기도 한다.

“우리가 히틀러와 맞서 싸운 이유도 결국에는 그겁니다. 만약 모든 게 히틀러의 뜻대로 되었다면 우리는 지금쯤 노예 신세밖에 더 되었겠습니까? 소수의 지배자와 수억 수십만의 노예들만 존재하는 세상이 되었을 겁니다. 제가 이 자리에서 굳이 지적할 필요도 없겠지만, 노예 상태에서는 결코 품위를 갖출 수 없습니다. 우리가 싸운 이유도 그거고 우리가 마침내 얻은 것도 바로 그겁니다.

우리는 자유 시민으로 살 권리를 쟁취했습니다. 그리고 여러분의 신분이 무엇이냐, 부자냐 가난뱅이냐를 떠나서, 영국 사람으로 태어났다는 자체가 일종의 특권입니다. 우리는 태어나면서부터 자유인으로서 자신의 견해를 마음껏 표현하고 투표로 의원 나리들을 의사당에 앉혔다 빼냈다 할 수 있으니까요. 외람된 말씀이지만 선생님, 그게 바로 진정한 품위입니다."

그러면서도 소설은 영국인들만이 아니라 독자들에게 지나간 시절 자기들의 삶을 되돌아보고 이제 앞으로 남아있는 각자의 삶을 어떻게 끌고 가야 하는가 하는 물음을 던져준다. 그러기에 읽고 나면 깊은 여운이 남는다는 말들을 많이 한다.

이 소설의 번역판 제목 '남아있는 나날'이 오역이라는 비판을 받아, '그날의 흔적' 혹은 '세월의 흔적'으로 되는 것이 맞다는 주장이 제기되었다고 하는데 개인적으로도 영어번역이 조금 원뜻과는 다른 것 같지만, 오히려 이렇게 미래를 보는 시선으로 바뀐 것이 결과적으로는 사람들에게 스스로 돌아보는 물음형이 되어 더 좋은 인상을 준 것 같고 그 뒤에 나온 영화도 같은 제목으로 번역한 것이라는 생각을 해보게 된, 그런 소설이었다.

그런데 왜 이렇게 매미의 울음소리를 듣고 남아있는 나날을 생각하였는가 하면 그것은 역시 최근 필자의 곁을 떠나는 사람들이 많아져서 정신적으로 쓸쓸해졌기 때문이었다. 사회에서 열심히 살고 좋은 일도 많이 한 친구들이 최근 잇달아 세상을 뜨고 있는 것이다. 그동안 그래도 죽음은 남의 이야기이고 나는 아직 더 오래 많이 살 것이라는 막연한 착각 속에 살고 있었는데 매미의 울음소리가 매미들의 날뿐 아니라 곧 나에게도 남아있는 날들이 그렇게 많지는 않겠구나 하고 새삼스럽게 생각하게 된 것이다.

그것도 아마 계절이 여름에서 가을로 바뀌는 길목에 접어들고 있어서 그런 깨우침이 가능했을 것이지만 아무튼 이제 길고 긴 7년이란 긴 시간을 준비해서 세상에 나와 불과 한 달도 못 살고 세상을 떠야 하는 매미의 운명이 우리와 수십 년을 산다고 하지만 백 년이 고비가 되는 우리 인간들과 근본적으로 무슨 차이가 있겠는가 하는, 조용한 공감으로 다가온 것이리라.

'아직'이라는 표현을 쓰면 안 되는 많은 젊은이들 앞에서 함부로 말하기는 어렵지만 필자만큼 세상을 살아온 사람들은 이제 진정으로 자신에게 남아있는 나날, 혹은 시간이 얼마나 더 있을 것인가를 어느 순간이건 생각하고 마음이 준비해야 한다는 깨우침으로 들린 셈이다. 오늘 아침의 매미소리는 일상에서 매일매일 생명의 단순한 연장과 반복 속에서 거기에 만족하며 사는 우리들에게 남아있는 시간이 어떤 의미인지를 생각하고 살라는 호루라기 소리인 것이다.

내 곁을 떠난 친구들이 나보다 훨씬 더 열심히 살고 이웃에도 사랑을 쏟고 가진 것을 나눠주었는데 그렇게 모범적으로 산 사람들이 마지막에 병마의 고통을 이기려 그렇게 열심히 싸우다가는 완쾌하지 못하고 삶을 마감하는 것을 보면서 과연 우리 인간이란 어떤 피조물이고, 그렇다면 우리는 앞으로 무슨 생각을 하며 어떻게 살아야 하는가 하는 물음을 오늘 아침 매미소리를 통해 문득 다시 듣게 된 것이다. 이제 나에게 남아있을 시간은 과연 얼마이고 그것은 어떤 의미인가?

매미들은 한참을 열심히 울다가 마지막에 "매엠~~"하며 길게 여운을 남긴다. 그 여운은 마치 “맴~. 나 여기 있어~.” “맴~. 나 이렇게 열심히 살고 있어~.”라고 말하는 것 같다. 그들은 이제 며칠이면 끝이라는 정해진 운명을 받아들인다. 그들은 자기들에게 주어진 시간을 가장 열심히 사는 것으로 그들의 운명에 순응한다. 철학자인 이수정 창원대 명예교수는 그들이 우리에게 이렇게 말한다고 알려준다.

“맴~. 너는 뭘 그렇게 힘들어 하냐~ 너는 왜 그렇게 아무것도 못 하고 있어? 살려고 이 세상에 나오지 않았더냐? 뭐라도 하나 죽도록 한번 해봐. 나처럼. 내가 이렇게 열심히 우는 것처럼~. 우는 것도 내겐 삶의 전부야~”

그렇구나. 너무 삶의 의미를 깊이 생각하고 무언가 이루려 하고, 그것이 안 된다고 좌절하고 하는 우리에게 매미들이 말해주는 것이 그것이구나. 매미들은 돈과 영예와 권력의 욕심이 없다. 그들은 나무의 수액만 먹고 7년이란 긴 시간을 견디며 알에서 성충이 되었지만 불과 한 달도 못사는 성충으로서의 시간을 아쉬워하지 않고 주어진 시간을 가장 열심히 노래하는구나.

그들이 그런 세상의 모든 욕심에서 자유롭기에 그들의 날개는 그렇게 엷고 맑고 투명한 것이다. 찌렁찌렁한 목소리로 인간과 세상의 모든 생명에게 맑게 살라는 메시지를 주며 그들은 운명을 그대로 받아서 마지막까지 가장 열심히 살고 조용하게 장렬한 삶을 마감하는구나.

그렇구나. 오늘 아침 비가 온 뒤에 해가 나지도 않은 어둑어둑한 산속에서도 목청껏 노래를 부르는 매미를 통해, 한 소설가가 지나간 삶을 더듬으며 앞으로의 나날을 생각게 하는 소설이랑 영화를 다시 기억 속으로 소환받으며 우리네가 앞으로 남은 시간들을 어떻게 살아야 하는가 하는 깨달음과 지혜를 얻는구나.

오늘 아침 매미여 감사합니다.