[우리문화신문=김상아 음악칼럼니스트]

이렇게 된 얘기라 한다.

어느 광역시에 있는 방송사의 송출직원이라니까 업무상으로도 음악과 그다지 관련이 있는 직책은 아니다. 또한 음반 유통업계나 음반 수집가나 애호가들 사이에서도 그의 존재는 전혀 알려진 게 없었다. 그런 그에게 이른바 "촉"이란 것이 있었는지 아니면 누가 귀 뜀을 해 주었는지, 그는 횡재와 명성을 한 손에 거머쥐는 선택을 하게 된다.

십 여 년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 그가 근무하는 직장에는 "계륵"* 같은 골칫덩이가 하나 있었다. 사세의 확장으로 방송 기자재는 자꾸 늘어나는데 보관할 공간은 줄어만 갔다. 그러다보니 직원들 하나 둘 음반실을 째려보기 시작했다. 세상이 어떤 세상인데, 씨디(CD)도 구닥다리라고 안 트는 세상에 쓸데없이 자리만 차지하고 있는 4만 여장의 엘피(LP)가 거추장스럽기 그지없다는 눈초리였다.

마침내 위에 계신분이 매각 형태의 처분결정을 내린다. 그냥 내다 버려도 아까울 게 없겠지만 혹시나 문제라도 생길까하여 판다고 해본 것이다. 우리나라 방송사의 간부치고 음악에 조예가 있거나 최소한의 애정이라도 있는 간부는 없는 거나 마찬가지라고 봐야한다.

그걸 그가 솜씨 있게 낚아챈 것이다. 매매가도 돈이랄 것도 없는 상징적인 값이었다 한다. 백 원짜리 소송도 심심찮게 벌어지는 게 세상이니까.그럭저럭 하는 동안에 뒤집혔던 세상이 다시 뒤집어졌다.팔리지 않는다고 시대에 처진다고 불편하다고 이런저런 이유로 생산마저 중단되며 천대받던 엘피판이 귀하신 몸이 되어 돌아와 값이 하늘을 찌르게 된 것이다.

그러자 그가 기지개를 켜기 시작했다. 우선 중고음반시장부터 넌지시 찔러보았다. 그리고는 발바닥을 못에 찔린 것처럼 화들짝 놀랐다. 그 다음엔 수집가들과 애호가들 쪽도 살펴보았다. 그 결과는 자기 뺨을 꼬집어보는 형태로 나타났다. 그때 그렇게 돈 같지도 않은 돈으로 줍다시피 가져왔던 음반 가운데 장당 백만 원도 넘는 음반이 수두룩했던 것이다.

이번에도 그는 "촉"이 있어 그런지 누구의 귀 뜀 때문인지 그 음반들을 더 이상 움켜쥐고 있지 않고 인터넷에 내다 팔기 시작했다. 그가 내 놓는 물건들은 단연 주목의 대상이었고 그는 당장에 "고수"반열에 오르게 된다.이런 얘기도 있다.어느 중소도시에서 건축업을 하는 사람이다. 처음엔 아파트 몇 채로 시작했으나 고도성장의 바람을 타고 80년대엔 이미 탄탄한 향토기업으로 자리를 잡았다. 해외여행이 제약을 받던 70년대에도 재주 좋은 그는 꽤 여러 나라를 돌아다녔다. 그에겐 다행히 무식하기만 한 졸부들과 다른 점이 하나있었다.

그는 오디오광이었다. 선진국을 여행할 때면 빼먹지 않고 골동품 가게나 전문매장에 들러 중고 오디오를 구입했다. 그 가운데는 희소지수가 높은 오디오도 상당수 있었다.

거기에 곁들여 오래된 음반도 구입했다. 음악이야 어차피 모르는 거, 음반 내용이고 뭐고 가리지 않고 마구잡이로 사들였다. 그렇게 모은 오디오와 10만 여장의 음반으로 마침내 그는 오래 동안 꾸어왔던 꿈을 이루게 된다. 그가 지은 아파트 한 동을 통째로 축음기 박물관으로 만든 것이다. 그는 당장에 전국적 명사로 떠올랐고, 오디오 못지않게 음악에도 "달인"이라는 소문이 그를 감싼다.이런 사람들도 있었다. 우리 방송역사에서는 1980년대 까지를 "라디오 전성시대"라 부른다. 70년대 까지는 텔레비전과의 경쟁에서 확실한 우위에 있었고, 수상기 보급률이 급상승한 80년대에는 수세에 몰리긴 했으나 나름대로 선전하던 시기였다.

그 시절 각 방송사에는 자사를 대표하는 간판스타 디스크자키들이 활약하고 있었다. 그 가운데는 디제이로 잔뼈가 굵은 인물도 있었고 목소리 하나만으로 발탁된 아나운서 출신도 많았다. 청취자들은 그들이 음악을 사랑하고, 또한 자신의 명성에 걸 맞는 음악 실력을 지녔으리라 믿지만 유감스럽게도 그들 가운데 그런 인물은 극소수에 불과하다. 놀랍게도 몇 천회의 방송 횟수를 기록한 자들도 대부분 음악에는 초보적 실력도 갖추지 못했다. 앵무새처럼 작가가 써 준 원고만 읽다 나오기 때문이다.

나는 무엇인가?

반 백 년을 바라보는 이 길에서 나는 과연 어떤 존재인가? 어릴 적부터 한두 장씩 모아온 음반이 만여 장에 이른다고는 하나, 수량에서는 그 방송사 송출직원이나 축음기 박물관 소장에 턱없이 미치지 못하고, "걸어 다니는 도서관", "인간문화재"라 주변에서 치켜세우지만 듣기 좋으라고 하는 꽃노래일 뿐, 명성에서는 방송가를 주름잡던 디제이 선배들에게 견주면 성냥불만큼이나 희미한 존재가 아닌가.잠이 오질 않는다.학문도 그러하고 다른 분야도 그러한가. 확실하게 눈에 보여 지는 것이 있어야하고 명성을 얻는 기술이 있어야 하는가.혼돈에서 헤어나려 창을 연다. 창을 여니 닫힌 생각이 열리고 여명을 바라보니 머릿속이 환해진다.

아뿔싸! 내가 지금 무슨 생각을 하는가. 무엇 때문에 이렇게 허탈해 하고 허무에 빠지는가. 그들의 삶은 그들의 삶이고 나의 삶은 나의 삶이다. 그들의 역할이 따로 있듯 나의 역할이 따로 있고, 그들이 가진 것을 내가 가지지 못했듯 내가 가진 것은 그들이 가지질 못했다. 그들이 이런 글을 쓸 수 있을까. 그들이 마음에 음악을 차곡차곡 담았을까. 그들은 알까.

까까머리 녀석이 청계천 "빽판" 가게를 뒤질 때의 그 설렘을. 빽판장수 아저씨에게 통 사정하여 아낀 몇 푼으로 짜장면을 씹으며 흐뭇해하던 그 모습을. 텅 빈 음악실에서 “라면 땅”하나로 소주 병 몇을 비우며 밤새 음악에 젖던 그 행복을.

묘비명(Epitaph)

예언자들이 그들의 예언을 새겨 놓았던 벽에 금이 가고 있습니다.

죽음이라는 악기 위에 햇빛은 찬란히 빛나고

모든 사람들이 악몽과 꿈으로 분열될 때

아무도 승리의 월계관을 쓰지 못할 것입니다.

침묵이 절규를 삼켜 버리듯

내가 금 가고 부수어진 이 길을 기어갈 때

혼돈이 나의 묘비명이 될 테지요.

우리가 모든 것을 해낼 수 있다면 뒤에 앉아서

웃고 있으련만 울어야 할 내일이 두렵습니다.

운명의 철문 사이로 시간의 씨앗은 뿌려졌고

아는 자와 알려진 자들이 물을 주었습니다.

아무도 법을 지키지 않을 때 지식이란 죽음과도 같은 것

내가 볼 때 이 세상은 바보들의 손에 쥐어져 있는 것 같습니다.

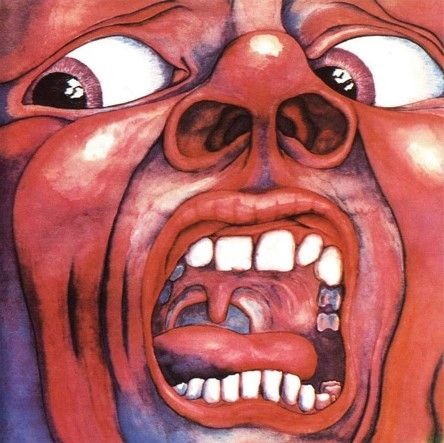

킹 크림슨(King Crimson)의 <묘비명(Epitaph)>이다. 저 깊은 지하세계에서 들려오는 듯한 북소리는 대작의 서막을 알린다. 허무를 토해내는 보컬의 절창은 차라리 행위예술가의 몸부림이다. 건반은 혼돈을 휘몰아오고 일렉트릭 기타와 어쿠스틱 기타가 정돈하려 들지만 역부족이다. 베이스와 드럼이 나서보지만 그럴수록 혼돈의 소용돌이에 빨려든다. <묘비명>은 음악적 장르가 아니다. 문학적 장르이다.

한 권의 장편소설을 9분짜리 음악으로 표현했을 뿐이다. ‘프로그레시브 록’*의 본보기로 영원히 남을 걸작이다.

* 계륵(鷄肋) : 먹을 것은 없으나 버리기는 아까운 부위, 닭갈비

* 프로그레시브 록(progressive rock)

1960~70년대 전자악기를 비롯한 다양한 악기로 비상업적이면서 철학적이고 현학적인 주제를 표현한 록의 한 조류.