[우리문화신문=양승국 변호사] 조금 있으려니 바람의 힘이 거칠고 구름이 어둑어둑해지면서 사방이 막히더니 비가 뿌리다가 눈이 날리다가 하였다. 파도가 산처럼 높아져 배가 탄환처럼 흔들리고 바람에 거품이 날려 위로 쏟아지니 뱃사람들 대부분 정신이 아뜩하니 넘어졌다. 나는 처음부터 끝까지 뒷 돛대 아래에 앉아 있었다. 전에 좌수포(左須浦, 현 대마시)로 갈 때 방에 누워있다가 어지러워 이리저리 굴렀던 것을 경계로 삼았기 때문이다. 이날 파도는 좌수포에 견주어 열 배는 더 위험하고 나빴다. 그러나 나는 저녁 내내 어지럽지 않았으니, 이는 키 위쪽에 나와 앉아 눈으로 파도의 위세를 직접 본 덕택이다. 죽고 사는 것에 이르렀을 때 처음에 맡겨버리면 다시는 두려워할 바가 없다.

저 파도의 세력이 몹시 미친 것 같을 때는 마치 큰 산 하나를 보는 것 같다. 아래는 검푸르고 위는 하얗고, 또 그 위는 높고 험한 눈으로 쌓인 산봉우리가 뱃머리를 맞이한다. 그러면 뱃머리는 높이 이마 위에 있다가 흔들리면서 나아가다가 한 번 꺾이고 배의 고물이 또 정수리 위에 있게 된다. 이어서 왼쪽으로 구르다가 오른쪽으로 구르기를 각각 두세 차례 하고, 반드시 위로 솟구쳤다가 아래로 흔들린다.

미친 듯한 파도가 높이 솟아 배 안으로 들어오는데, 앞에서 한 번 들어오고 다시 왼쪽과 오른쪽에서 각각 한두 번씩 들어온다. 겨우 큰 파도의 산을 하나 넘으면 또 다른 파도의 산 하나가 벌써 뱃머리에 닿아 있다. 사람으로 하여금 응접할 겨를이 없게 하는 것이다. 그것이 위로 솟구쳐 산이 뾰족해질 때에 굽어보니 수많은 벼랑과 골짜기가 있고, 또다시 골짜기와 언덕들이 나타났다 사라졌다 하는데, 푹 꺼져 20~30길이나 되도록 깊고 멀었다. 바라보니 마치 삼각산과 도봉산 같은 것들이 하늘을 찌를 듯 높이 서 있다가, 조금 뒤에 급히 달려나와 넘어져 엎어지고, 그 뒤를 이어서 다른 산이 계속하여 또 솟아나왔다.

배 안은 각 방의 기구와 요항(오줌항아리)과 타구(唾具) 따위가 뛰고 구르면서 서로 부딪쳐 타루나 판옥에 흘러다니며 앞으로 갔다 뒤로 갔다 하였으니 마치 기대거나 붙을 곳이 없는 것 같았다. 넘어지거나 굴러다니지 않는 것은 다만 앞뒤의 협장(돛대를 끼우기 위해 배 밑에서 갑판까지 세워놓은 나무)에 굵은 밧줄로 묶어 견고하게 해놓은 것들뿐이었다.

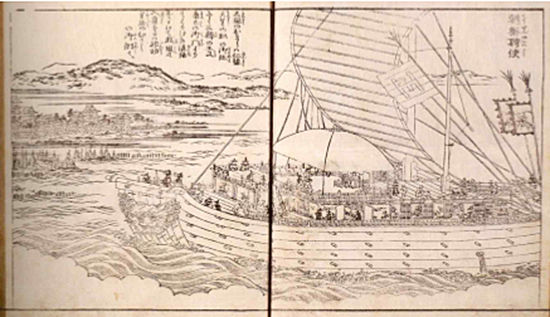

조선통신사로 일본에 가던 원중거(元重擧, 조선 중기의 문신)가 1763년 11월 13일 대마도를 출발해 가쓰모토로 가던 중 만난 풍랑을 묘사한 글입니다. 원중거가 사행(使行)을 하면서 보고 느낀 것을 적은 《승사록(乘槎錄)》에 나오는 한 장면이지요. 임진왜란 후 조선통신사가 일본에 다녀온 것은 1607년부터 1811년까지 모두 12차례인데, 원중거가 다녀온 것은 11번째 사행입니다.

1607년이면 임진왜란이 끝난 지 얼마 안 되어 아직 일본에 대한 적개심이 식지 않을 때인데, 생각보다 일찍 통신사가 일본을 다녀왔지요? 이는 일본이 경제적, 문화적 필요로 통신사 파견을 강력하게 요청했고, 조선으로서도 신흥강국 후금(청) 때문에 일본과의 관계를 안정시킬 필요성이 있기 때문이었습니다.

그러나 일본으로 가는 통신사는 바다를 건너야 합니다. 당시의 선박으로서는 바다를 건너 일본에 간다는 것은 자칫 배가 파선할지도 모른다는 험한 여정이지요. 원중거가 그 험한 바다를 실감나게 표현했네요. 이렇게 일본에 통신사로 간다는 것은 험한 바다를 건너야 하는 것이고, 또 조선의 사대부들이 야만의 나라로 치부하는 곳에 가는 것이라 통신사는 왕명 때문에 마지못해 가는 것이 대부분이었습니다. 더구나 그 기간이 짧기만 합니까? 한 번 가면 적게는 8개월에서 1년이라는 긴 시간이 걸리는 고된 사행길이기에 할 수만 있다면 통신사 일행이 되는 것을 피하고 싶어 했지요.

통신사 인원은 몇 명이나 되었을까요? 100명? 200명? 그러나 통신사 인원은 적게는 428명 많게는 504명이나 되는 큰 무리였습니다. 그러니 바다를 건너는 배도 6척이나 되었습니다. 다만 1811년의 마지막 사행은 328명입니다. 이때는 일본도 더는 조선통신사의 필요성을 못 느껴 규모가 줄어들었습니다. 그러다보니 이때는 처음에 조선통신사를 열렬하게 환대하는 분위기도 식어버린 때이지요.

그런데 통신사라면 통상은 외교사절일 텐데 왜 이리 많았을까요? 조선통신사는 외교사절이기도 하지만 문화사절이기도 합니다. 일본으로서도 조선의 문물을 좀 더 받아들이고 싶어 요구가 많았고, 또한 조선도 일본에 문화대국의 위용을 보이고 싶어 인원이 많아졌던 것이지요. 그래서 통신사 일행에는 화원(畫員)도 있고 악단도 있고 심지어는 마상재라고 말을 타고 묘기를 부리는 기예단도 있었습니다. 그리고 일본인들은 조선인의 글씨나 그림을 지니면 액운이 달아난다는 믿음이 있어 통신사 일행으로부터 종이 쪼가리 하나라도 얻으려고 안달을 했다고 합니다.

부산에서 출발한 통신사는 대마도와 이끼섬을 거쳐 시모노세키에서 일본 본토에 닿습니다. 그렇지만 여기서부터 육로로 가는 것이 아니라, 세토 내해를 통과하여 오사카로 갑니다. 그리고 여기서 일본의 금루선(金縷船)으로 옮겨 타고 120리 강을 거슬러 올라갑니다. 일본은 이를 위해 6달 전부터 강을 파냈고, 배가 강을 거슬러 올라갈 때에 배 한 척당 160명의 예졸(曳卒, 배를 끄는 병사)이 강 양 옆에서 배를 끌었다고 합니다. 원중거는 이때의 풍경도 승사록에 적었습니다.

배가 왼쪽 물가에 가까이 가면 왼쪽에 있는 예졸들이 끌어당겼고 오른쪽 물가에 가까이 가면 오른쪽에 있는 예졸들이 끌어당겼다. 물이 얕고 모래가 쌓여 있어서 여러 번 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 하였는데, 마치 베틀에서 북이 왔다 갔다 하는 것 같았다.

이렇게 배를 타고 강을 거슬러 올라가 상륙하면 이후부터는 육로로 교토를 거쳐 에도(동경)로 가는 것이지요. 《승사록》에는 당연히 육로로 가는 여정도 나와 있겠지요?

“나와 퇴석은 늙고 병들었다 하여 각각 현교(懸轎)를 타도록 하였다. 그런데 대나무로 자리를 엮어 싸서 허리를 굽혀 앉아야 했으니, 오히려 말을 타고 가는 편리함만 못했다……. 우리 세 사람 모두 중간 등급의 현교를 타게 하였다. 조금 편히 앉을 수는 있었으나 머리는 구부려야 했고 무릎도 오히려 거북했다.”

하하! 쪽바리라고 작은 일본인들 몸에 맞춰져 있는 현교를 타고 가려니 머리는 구부리고 무릎은 올려야 하고 참 불편하였겠네요. 해방 후 우리가 못 살던 시절에 일본인 평균키가 우리보다 컸는데, 지금은 우리네 영양 상태가 회복이 되니 우리나라 젊은이 평균키가 일본보다 크다고 하지요? 그걸 보면 유전적으로는 우리가 일본보다 크다는 것이겠지요. 아무래도 일본인의 피에는 남방계 피가 우리보다 훨씬 많이 섞여 있으니까 그럴 것 같습니다.

조선통신사에 대해서는 역사에서 많이 들어 잘 알고 있는데, 이렇게 통신사 일행에 쓴 여행기에서 미시적으로 생생한 장면을 접하니까 느낌이 다르네요. 역시 산 위에서 전체를 바라보는 역사도 재미있지만 이렇게 숲속으로 들어와 세밀한 장면 보는 것은 또 다른 재미입니다.