[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장]

암자에서 종이 운다

- 함민복

종소리가 멀리 울려 퍼지는 것은

종이 속으로 울기 때문이라네

외부의 충격에 겉으로 맞서는 소리라면

그것은 종소리가 아닌 쇳소리일 뿐

종은 문득 가슴으로 깨어나

내부로 향하는 소리로 가슴 소리를 내고

그 소리로 다시 가슴을 쳐 울음을 낸다네

그렇게 종이 울면

큰 산도

따라 울어

큰 산도

종이 되어주어

종소리는 멀리 퍼져 나간다네

오래전 ‘한국의 범종’이라는 이름의 녹음테이프 선물 받은 적이 있었는데 그 안에는 여러 종소리가 녹음돼 있었지만, 그 가운데 “성덕대왕신종”의 울림을 듣고는 다른 종소리는 들어보고 싶은 마음이 들지 않았다. 그도 그럴 것이 ‘성덕대왕신종’ 종소리는 장중하면서도 맑은소리와 유난히 길면서도 신비스러운 소리를 들려주어 듣는 사람을 꼼짝 못 하게 하는 매력이 있었다. 독일 고고학자 켄멜은 이 종을 일컬어 “한국 제일의 종이 아니라 세계 으뜸 종”이라고 평했다.

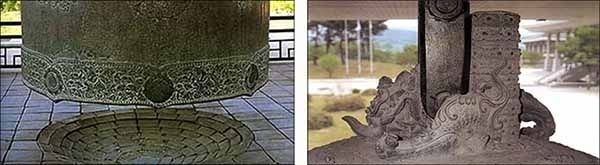

오직 우리나라 종에만 있는 독창적인 것이 바로 종 윗부분에 있는 음관(音管)과 종구(鐘口) 바로 밑에 파인 명동(鳴洞)이라고 한다. 음통(音筒) 또는 용통(甬筒)이라고도 하는 음관은 종의 음질(音質)과 음색(音色)에 큰 영향을 미친다. 또 명동 곧 울림통은 종을 때렸을 때 정상음이 끝난 뒤 센소리가 사라지고 긴 여운이 남도록 한다. 그런데 그 많은 한국종 가운데서도 성덕대왕신종은 방사선으로 투시해서 본 결과 종신 안에는 기포 하나 없이 매끄럽게 주조되었으며, 종신(鐘身)의 모든 부분이 균일한 두께를 하고 있었다.

1,300년 된 이 ‘성덕대왕신종’을 모르는 사람은 없을 것이지만, 처음에는 봉덕사에 달았다고 해서 ‘봉덕사종’이라고도 했으며, “성덕대왕신종(聖德大王神鍾)”이란 이름을 달고 1962년 국보로 지정되었는데, 국립경주박물관 마당에 가면 볼 수 있다. 우리나라에 남아있는 가장 큰 종으로 높이 3.66m, 입지름 2.27m, 두께 11∼25㎝이며, 무게는 1997년 국립경주박물관에서 정밀측정한 결과 18.9톤으로 확인되었다

여기 함민복 시인의 시 <암자에서 종이 운다>를 보면 “종소리가 멀리 울려 퍼지는 것은 종이 속으로 울기 때문이다.”라고 한다. “종은 문득 가슴으로 깨어나 내부로 향하는 소리로 가슴소리를 내고 그 소리로 다시 가슴을 쳐 울음을 낸다.”라는 것이다. 그렇게 종이 울면 큰 산도 따라 울어 큰 산도 종이 되어주어 종소리는 멀리 퍼져 나간다는데 바로 ‘선덕대왕신종’이 태어날 수 있었던 것도 종이 울면 큰 산도 따라 울기 때문인지도 모른다. 자 ‘성덕대왕신종’ 소리를 들으러 국립경주박물관에 기볼까? <푸른솔겨레문화연구소장 김영조>

▲ 성덕대왕신종(聖德大王神鍾) 종소리 들어보기, 국립경주박물관 제공