[우리문화신문=한성훈 기자]

성벽 속에서 나온 두 점의 자루솥

자루솥(초두-鐎斗)은 고대에 만든 세 개의 다리와 긴 손잡이가 달린 금속 냄비입니다. 세 다리 사이에 불을 피워 술이나 차 또는 약을 끓였다고 합니다. 자루솥은 주로 청동이나 철로 만들었지만 드물게 자기로 된 것도 있습니다. 중국 한나라 때 처음 만들었으며, 우리나라에서는 삼국시대부터 쓰기 시작했습니다.

1925년 한반도 전역에 7월부터 9월까지 큰비가 내렸습니다. 이때 한강도 넘쳐서 많은 논밭과 민가가 불어난 물에 잠기고 말았습니다. 특히 동부 이촌동ㆍ뚝섬ㆍ송파ㆍ잠실리ㆍ신천리ㆍ풍납리 등 한강과 가깝거나 낮은 지대가 큰 피해를 보았습니다. 이를 두고 ‘을축년 대홍수’라고 부릅니다. 이 재해로 수많은 사상자와 조선총독부 1년 예산의 58%에 이르는 약 1억 300만 원의 피해액이 발생했습니다.

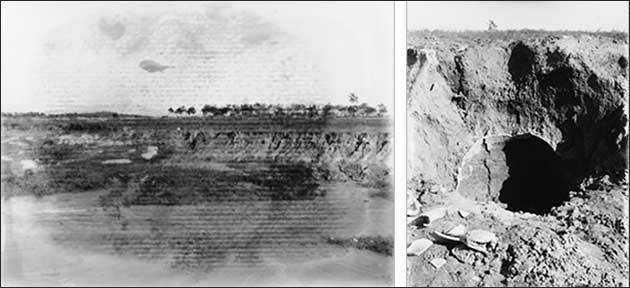

그런데 홍수로 허물어진 경기도 광주군 풍납리의 옛 성벽(오늘날의 서울 풍납토성) 속에서 큰 항아리 하나가 드러났습니다. 그 항아리에는 청동 거울과 두 점의 청동 자루솥이 들어 있었습니다. 국립중앙박물관이 소장한 유리건판 가운데 당시 큰물이 지나간 뒤에 찍은 성벽과 항아리 사진이 있습니다.

자루솥이 출토된 성벽을 북쪽에서 바라본 모습(건판7404) - 왼쪽 / 무너진 성벽 속에서 모습을 드러낸 자루솥이 담긴 항아리(건판7406)

비슷하지만 서로 다른 모양

두 청동 자루솥의 몸체는 높이가 낮고 바닥이 납작한 원통 모양이고, 아가리는 바깥으로 짧게 벌어져 있습니다. 다리와 손잡이를 몸통에 붙이기 전에 덧판을 먼저 대고, 다리와 손잡이 붙일 부분을 미리 뚫어둔 것도 공통점입니다. 하지만 찬찬히 살펴보면 다른 점이 많습니다. 손잡이를 기준으로 삼으면 긴 손잡이가 달린 자루솥과 용머리 손잡이가 달린 자루솥으로 구분할 수 있습니다.

긴 손잡이가 달린 자루솥의 모양을 먼저 살피면, 손잡이가 몸체보다 길게 수평으로 뻗어 있고 손잡이 끝은 스페이드(Spade, 심장 모양의 나뭇잎을 검은색으로 그린 트럼프의 딱지) 꼴입니다. 아가리에는 액체를 따를 때 필요한 긴 귀때가 붙어 있습니다. 세 다리에는 중간 지점보다 아래쪽에 대나무 마디처럼 뾰족하게 돋은 부분이 있습니다.

다음으로 용머리 손잡이가 달린 자루솥 보면, 손잡이는 몸체보다 훨씬 높게 위쪽으로 휘어져 올라가다 바깥 방향으로 다시 휘어집니다. 용머리 장식의 입 부분은 손잡이 끝에서 바깥쪽을 향합니다. 몸체 가운데에는 띠 모양의 돌출부가 돌아가고 있습니다. 세 다리에는 중간 지점보다 아래쪽에 완만하게 돋은 부분이 있습니다.

자루솥의 역사적 값어치

우리 삼국시대의 자루솥에는 중국산으로 보이는 것이 많습니다. 학계 연구에 따르면 이러한 자루솥은 중국 동진(東晋, 317~420)에서 유송(劉宋, 420~479) 시기에 만들어졌습니다. 앞에서 설명한 풍납토성 자루솥 말고, 고구려의 지안[集安] 칠성산 96호 무덤, 백제의 원주 법천리 1호 무덤, 신라의 황남대총ㆍ금관총 등에서 나온 자루솥이 대표적입니다. 이처럼 자루솥은 지배층의 무덤에 함께 묻었던 특별한 기물이었습니다. 따라서 삼국이 중국과 교류하며 들여온 다음, 귀족이나 지역 우두머리에게 내려 주었던 ‘위세품(권위를 보여주는 기물)’으로 여겨집니다.

자루솥의 값어치를 뒷받침하는 기록이 중국에 있습니다. 1908년에 출간된 《도재길금록(陶齋吉金錄)》에는 한(漢) 건시(建始) 2년(기원전 31)에 만들어진 자루솥에 새겨진 글씨가 소개되었습니다. 이 글씨를 해석하면 ‘건시 2년 6월 14일 중상방(中尙方)에서 자루솥을 만들었다. 무게는 2근 9량이고 용량은 1두(斗)이다’라는 내용입니다. 이 기록으로 황제의 기물을 만들던 공방에서 자루솥을 만들었음을 알 수 있습니다. 또 후한(後漢)의 허신(許愼)이 편찬한 《설문해자(說文解字)》에 따르면 자루솥의 용량은 한 말 정도였다고 합니다. 자루솥이 부피를 헤아리는 양기(量器)로도 쓰였음을 짐작하게 합니다.

풍납토성 자루솥에 담긴 의미

우리나라에서 발견된 대부분 자루솥이 큰 무덤에서 출토되었다는 걸 고려하면, 풍납토성 성벽에서 나온 자루솥은 특이한 사례입니다. 조선총독부박물관가 펴낸 《박물관진열품도감(博物館陳列品都監)》에는 풍납토성을 백제의 유적으로 본 평가와 함께 백제가 중국에서 자루솥을 들여왔을 거라는 설명이 있습니다. 하지만 아쉽게도 두 점의 자루솥이 담긴 항아리가 어떻게 성벽 속에 묻혔는지에 대한 자세한 검토는 없습니다.

찾아보면 값진 물건을 무덤이 아닌 구덩이 속에 묻는 일이 뜻밖에 많았습니다. 통일신라의 창녕 말흘리 유적과 완도 청해진에서는 구덩이에 파묻힌 자루솥ㆍ솥ㆍ반상 등을 발굴했습니다. 부여 능산리 절터의 백제금동대향로(국보)나 익산 미륵사터의 통일신라 금동향로(보물)도 누군가가 파놓은 구덩이 속에 따로 묻혀 있었습니다.

연구자들은 이를 두고 물러나 자취를 감춘 ‘퇴장(退藏) 유구’라고 부르며, 전쟁과 같은 위기 상황에서 급히 숨겼거나, 어떠한 목적을 이루기 위한 의례 과정에서 땅속에 묻은 것으로 생각합니다. 이러한 관점에서 본다면, 현재로서는 백제인이 도성이나 성벽의 안전을 기원하는 의례에서 사용한 뒤 묻었다고 추정하는 것이 가장 자연스럽습니다.

물론 누가 백제 도성의 성벽 속에 자루솥을 묻었는지, 묻은 시점이 성벽을 쌓을 때인지 아니면 이후인지에 따라 그 해석은 달라집니다. 앞으로 이와 비슷한 사례가 늘어난다면 새로운 의미를 부여할 수도 있습니다. 100년 전 비극적 홍수로 우연히 발견된 풍납토성의 청동 자루솥은 앞으로 우리가 밝혀내야 할 역사 이야기를 간직한 채 오늘도 박물관 백제실에서 관람객을 맞이하고 있습니다.

국립중앙박물관(최경환) 제공)