[우리문화신문=우지원 기자]

《무량수전 배흘림기둥에 기대서서》의 지은이, 그리고 제4대 국립중앙박물관장.

세간에 알려진 최순우의 가장 대표적인 업적이다. 오늘날 최순우, 라는 이름 석 자는 우리 박물관 역사에 깊숙이 새겨져 있다. 그러나 그의 인생은 굵직한 이력 몇 줄로 쉽사리 설명되지 않는다. 한국 문화유산의 아름다움을 알아보고 알리는 데 온 힘을 기울인 세월이 그만큼 무겁고 두터운 까닭이다.

그래서 이혜숙이 쓴 이 책, 《무량수전 배흘림기둥의 아름다움을 전한 혜곡 최순우》는 더욱 반갑다. 책에 실린 최순우의 박물관 외길 인생을 천천히 따라가다 보면, 자신이 좋아하는 일에 인생을 건 한 사람의 열정과 그 열정이 빚어낸 열매에 잔잔한 감동을 하게 된다.

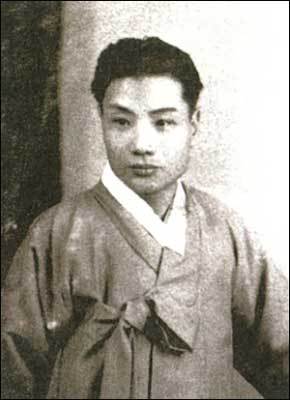

그와 문화유산과의 인연은 송도고보 5학년 시절로 거슬러 올라간다. 개성에 살던 그는 송도고보 5학년 여름방학 때, 우리 문화유산에 대한 빼어난 감식안으로 이름난 우현 고유섭을 만나 스승과 제자의 인연을 맺는다.

고유섭은 우리나라 사람들에게 겨레 문화를 알리고 긍지를 심어 주는 것이 얼마나 중요한지 깨우쳐 주었다. 글쓰기를 좋아하는 문학청년이었던 최순우에게 이런 격려는 천군만마와 같았다. 가난한 집안 형편으로 대학 진학을 포기한 그는 송도고보를 마치고 1936년, 개풍군청 고적계에서 고적과 유물을 관리하는 서기로 근무를 시작했다.

최순우는 주말마다 고유섭과 함께 개풍군(개성시를 둘러싸고 있는 군)의 유적지를 하나하나 답사했고, 고유섭이 추천해 주는 책과 자료를 읽으며 끊임없이 공부했다. 특히 고유섭이 유적지 답사가 끝날 때마다 쓴 답사기가 한 달에 두 번씩 《고려시보》에 연재되는 모습을 유심히 보았다.

어느새 10년이 흘렀다. 스승 고유섭은 광복을 맞기 1년 전인 1944년 늦은 봄, 만 39살의 나이로 일찍 세상을 떠났다. 29살이 된 최순우는 며칠 밤을 울어 새우며 스승의 장례를 지냈다. 그리고 개성부립박물관장이었던 고유섭의 뜻을 이어받아, 혼자서라도 꿋꿋이 그 길을 걸어가겠다고 결심했다.

개성부립박물관 서기로 자리를 옮겨 일하던 그는 1949년 능력을 인정받아 국립박물관 본관 직원으로 발령을 받았다. 최순우 부부가 이삿짐을 꾸려 서울행 기차를 타던 날, 배웅하던 가족의 모습이 개성에서의 마지막 모습이었다. 1950년 6월 25일, 한국전쟁이 일어나면서 개성에 살던 최순우 일가는 결국 이산가족이 되고 말았다.

최순우는 한국전쟁이 일어나자, 국립중앙박물관 유물을 부산으로 안전하게 피난시키는 데 혁혁한 공을 세웠다. 특히 간송 전형필이 미처 어찌하지 못하고 보화각에 두고 간 수많은 보물을 북한군이 모조리 가져가려고 할 때, 포장 책임자로 포장을 차일피일 늦춰 시간을 끌었다. 그리고 마침내 국군과 연합군이 진격해 오자 보화각은 위기를 넘겼다.

부산에 도착한 최순우는 김환기, 이중섭, 천경자와 같은 당대의 걸출한 예술인들과 깊은 교분를 쌓게 되었다. 그리고 1954년, 전쟁이 끝나고 국립박물관 보급 과장으로 임명되었다. 전시회나 글, 강연을 통해 국민에게 고미술의 값어치와 소중함을 널리 알리는 자리였다.

그는 평생 펜을 놓지 않고 글을 썼다. 한 달에 약 두 편씩이었다. 그렇게 발표된 글이 모두 600편이 넘으니, 그가 우리 문화유산에 가졌던 크고 깊은 사랑이 짐작된다. 1957년부터는 미국, 유럽 등 세계 각지에서 우리나라 고미술을 순회 전시하며 문화유산을 세계에 알리는 데 힘을 쏟았다.

(p.116)

1972년 8월, 국립박물관은 국립중앙박물관으로 이름을 바꾸고, 덕수궁 석조전에서 경복궁 안에 새로 지은 건물로 이사했다. 그로부터 2년 뒤인 1974년 6월 18일, 혜곡 최순우는 국립중앙박물관 박물관장의 자리에 올랐다. 1945년에 개성 부립박물관 직원으로 근무를 시작한 지 29년 만에 김재원, 김원룡, 황수영에 이어 제4대 박물관장이 된 것이다. …(가운데 줄임)…

진정한 아름다움을 찾아내는 안목은 자신이 나고, 자라고, 머문 자리를 깊은 애정을 갖고 바라보는 데에서 시작한다. 우리 문화유산에 대한 마음도 이와 같다. 전통을 아는 것은 곧 나 자신을 아는 것이다.

‘나 자신을 잘 아는 사람이 다른 사람에 대한 이해도 빠른 것처럼, 먼저 우리 것의 아름다움을 알아야 세상의 아름다움을 알 수 있다.’

최순우는 다시금 마음을 다잡으며 스스로 격려하고 축하했다.

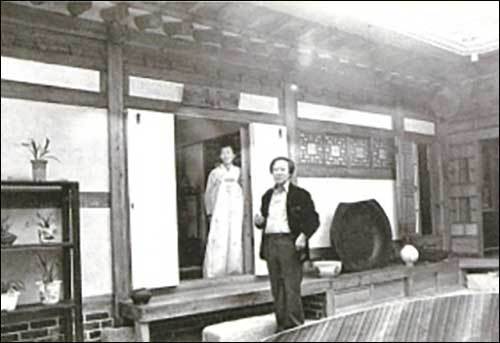

최순우는 우리 문화유산의 아름다움과 값어치를 일깨우는 글을 끊임없이 써 내렸다. 세상에 꼭 필요한 일이고, 자신에게 주어진 사명이라 생각했다. 1976년 1월부터 살기 시작한 성북동 집(지금의 ‘최순우 옛집’)은 그의 집필실이었다. ‘용(用)’자 창살을 쓰고, 문마다 옛 선비들의 글과 글씨를 따서 판각한 현판을 걸어놓았다.

좋아하는 일을 하면서 시간 가는 줄 몰랐던 그였지만, 1984년 10월, 췌장암 진단을 받고 끝내 병을 이기지 못하고 쓰러졌다. 1984년 12월 15일, 세상을 떠나며 생전에 모아 놓은 수백 점의 연구 자료와 도서를 국립중앙박물관 도서실에 기증한다는 유언을 남겼다. 우리 정부는 그의 업적을 기려 ‘은관문화훈장’을 추서했다.

‘좋아하는 일에 마음을 바쳐 일하며, 참 행복했던 한 사람의 이야기.’ 최순우의 삶은 이렇게도 요약할 수 있을 것 같다. 우리 문화유산의 아름다움을 알아보고 이를 널리 알리는 것을 소명으로 삼아 글로, 전시로 세계와 끊임없이 소통한 인생이었다.

우리 문화계는 어쩌면 그의 안목에 큰 빚을 지고 있는지도 모르겠다. 모두가 우리 문화의 아름다움을 몰라보던 시절, 그 매력을 알아보고 빛내주었으니 말이다. 무엇보다 그가 한국전쟁 때 박물관 소장품을 목숨 걸고 지키지 않았다면, 그 많은 유물은 다 어떻게 되었을까?

박물관 쪽 진로를 꿈꾸거나, 우리 문화를 세계에 알리는 데 관심이 많은 이들이 이 책을 꼭 읽어봤으면 좋겠다. 자기 일을 진정 사랑했던 한 직업인의 모습으로도 배울 점이 참 많은, 혜곡 최순우의 열정과 진심을 잘 갈무리한 책이다.