[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 《실록》 서술과 편찬에서 규범적 원칙으로서의 ‘직필(直筆)’ 혹은 ‘직서(直書)’가 있다. 조선 시대에는 ‘직필’에 대한 다른 두 가지 이해가 두루 쓰였다. 하나는 고대 중국에서 통용되던 의미와 같은 것으로, 사건이나 인물에 대한 사관의 올바른 도덕적 판단과 평가를 숨김없이 기록하는 것이 ‘직필’이라는 이해였다. 다른 하나는 주희가 주장했던 것과 비슷한 것으로, 사실을 있는 그대로 혹은 사실에 근거하여 기록하는 것이 ‘직필’이라는 이해였다. 두 가지 이해는 조선의 정치적 맥락 속에서 상호 경합하며 다양한 정치 행위자들의 이해에 봉사하기도 했고, 조선 중기를 넘어서면서부터는 상호 결합하여 ‘직필’의 새로운 정치적 기능을 만들어 내기도 했다. (박지혜, 서울대 사회과학대학 박사과정, 2022)

대략 역사서 기술 방법에는 직서법(Direct Narration)과 함께 많이 사용되는 방법의 하나는 비판적 서술(Critical Narration) 방법이 있다.

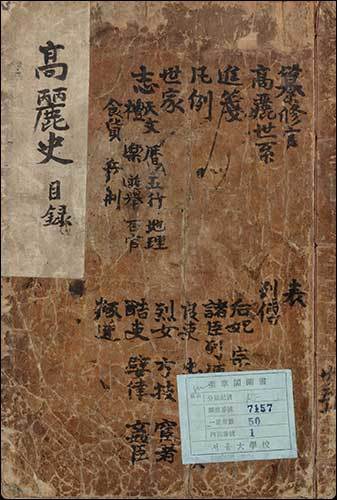

세종 5년에 《고려사》를 정리하는 일이 있었다.

(지관사 유관ㆍ동지관사 윤회에게 《고려사(高麗史)》를 개수케 하다) 처음에 정도전 등이 전조(前朝,고려)의 역사를 편수함에 있어, 이색(李穡) 등이 저술한 《금경록(金鏡錄)》을 근거로 하여 37권을 편찬하였더니, 정도전이 말하기를, "원왕(元王) 이하는 비기어 지나치게 쓴 것이 많다."라고 하였으니, 곧 종(宗)이라고 일컬은 것을 임금이라 쓰고, 절일(節日)이라고 부른 것을 생일(生日)이라 썼으며, 짐(朕)은 나[予]로 쓰고, 조(詔)를 교(敎)라 썼으니, 고친 것이 많아서 그 실상이 없어진 것이 있고, ..., 오직 자기의 일은 비록 작은 것이라도 반드시 기록하여, 그 시비가 자신의 좋아하고 미워하는 데서 나와 선악의 분별이 옛 역사에 잘못 서술되었다."

하윤(河崙)이 이르기를, "정도전 마음씨의 바르지 못함이 이처럼 극심한 지경에 이르렀다."

하고, 조정에 건의하기를, "옛날 역사에 상고하여 거기에 붙여 쓸 것은 더 써넣고, 없앨 것은 삭제하여야 한다."라고 하더니, 그만 이것을 마치지 못하고 돌아갔던 것이다.

무술년에 임금이 유관과 변계량에게 명하여 교정(校正)을 가하도록 하니,... 임금이 말하기를,

"공자(孔子)의 《춘추(春秋)》 같은 것은 제왕의 권한을 의탁하여 한 임금의 법을 이루었기 때문에, 오(吳)나라와 초(楚)나라가 지나치게 왕(王)으로 일컬은 것은 깎아내려서 자(子)라고 썼다. 오늘 사필(史筆)을 잡는 자가 이에 성인이 취하고 버리신 본지를 엿보지 못할 바엔 다만 마땅히 ‘사실에 의거하여 바르게 기록하면, 찬미하고 비난할 것이 스스로 나타나서 족히 후세에 전하고 신빙할 수 있을 것이니, 반드시 전대(前代)의 임금을 위하여 그 과실을 엄폐하려고 경솔히 후일에 와서 고쳐서 그 사실을 없앨 것은 없는 것이다. 그 종을 고쳐서 임금으로 일컬을 것도 사실에 좇아 기록할 것이며, 묘호(廟號)·시호(諡號)도 그 사실을 인멸하지 말고, 범례에 고친 것도 이에 준하여야 할 것이다." 하였다. (⟪세종실록⟫5/12/29)

다른 하나의 기사는 세종 6년에 있다.

이제 붓을 잡은 자가 성인(聖人)의 붓으로 깎는 본뜻을 엿보아 알지 못하였은즉, 다만 마땅히 사실에 의거하여 그대로 쓰면, 칭찬하고 깎아내린 것이 자연히 나타나 족히 후세에 믿음을 얻을 수 있는 것이니, ... 반드시 전대(前代)의 임금을 위하여 그 사실을 엄폐하려고 경솔히 추후로 고쳐 그 진실을 잃게 할 수 없을지니, 그 종이라 한 것을 고쳐 임금이라 한 것은

가히 실록에 따라 묘호(廟號)와 시호(諡號)의 사실을 없애지 말라. 범례를 고친 것은 이것으로 표준을 삼으라.’ 하시니, 신 등이 공경하여 명철하신 명령을 받고 드디어 원종(元宗) 이상의 실록을 가지고 새 역사와 비교하여 종(宗)을 고쳐서 왕(王)이라 하였고, 절일(節日)을 생일(生日)이라 하였다.(⟪세종실록⟫6/8/11)

이런 집필 방법은 세종의 다음 말에서도 확인된다.

(유관에게 《고려사》 교정에 대하여 묻다) 정사를 보고 경연에 나아갔다. 임금이 유관에게 《고려사》의 교정하는 일을 물으니, 관이 대답하기를,

"역사(歷史)란 만세의 귀감(龜鑑)이 되는 것이온데, 전에 만든 《고려사》에는 천재지변에 대한 것을 모두 쓰지 아니하였으므로, 지금은 모두 이를 기록하기로 합니다." 하니, 임금이 말하기를, "모든 선과 악을 다 기록하는 것은 뒤의 사람에게 경계하는 것인데, 어찌 재앙이라 하여 이를 기록지 아니하랴." 하였다. (⟪세종실록⟫2/2/23)

<고려사>는 가) 고려의 처지에서 조선이 고려를 정복한 것이 아닌 고려의 정통성을 인정하고 왕조로 존중하고 나) 조선의 유교적 역사관인 정통성과 명분을 중시하는 태도를 볼 수 있다.

사관은 기본적으로 불행한 일인 재천재지변도 기록하는 정신을 가져야 한다.

이런 사조는 이후에도 글쓰기에서 영향을 미쳤다고 이야기한다. 중세 이후 이런 결과로 사치 풍조는 문학에도 다양한 형태로 반영되어 나타난다. 문학 장르가 지향하는 특성에 따라 현실을 적절하게 ‘왜곡’된 형태로 표출하는 과정에서 나타나는 한 현상이라 하겠다.

필기는 거사직서(據事直書)라는 원칙에 따라 당대 현실을 담담하게 그려내지만, 그에 대한 해결책을 마련하지는 않는다. 그렇지만 필기에 쓰인 기록은 당대 현실을 가장 진솔하고 있는 그대로 담아내는 방식을 취한다.

한편 패설(稗說, 민간에 나도는 풍설이나 소문 등을 가리키는 말)은 필기가 사회 현상을 문제적으로 바라보았던 것처럼 비판적인 시각을 보인다. 하지만 이미 자신의 힘으로 사회의 어떤 현상도 바꿀 수 없었던 펴낸이는 일부러 사실을 과장되고 일그러지게 그린다. 그렇게 희화화시킴으로써 독자들에게 그런 현상을 맘껏 웃게끔 한다. 필기와 패설 두 장르가 특정한 사회 현상 중에서 한 단면에 초점을 두는 것과 달리 야담은 인간의 삶을 모방하여 그려낸다. (참고:감성학교)