[우리문화신문=안동립 기자]

# 열하일기를 따라서, 답사 3일 차

일자 : 2025년 4월 21일(월요일), 이동 거리 156km

숙박 : 심양톈룬위에즈호텔(沈阳天润悦致酒店, 024-3151-9899)

연암은 1780년 7월 8일, 요양(遼陽)에 들어서며 눈 앞에 펼쳐진 드넓은 요동 벌판을 마주하고, 그 감회는 「호곡장론(好哭場論)」에 잘 담겨 있습니다.

“好哭場! 可以哭矣”(호곡장 가이곡의)

아! 참 좋은 울음 터로다

가히 한 번 울만하구나

“어머니의 태중에 있을 때 캄캄하고 막혀서 갑갑하게 지나다가, 갑자기 넓고 훤한 곳에 터져 나와 손을 펴고 발을 펴매 그 마음이 시원할 것이니, 어찌 한마디 참된 소리를 내어 제멋대로 외치지 않으리오. 이제 요동 벌판에 와서 여기서부터 산해관까지 1천2백 리 사방에 도무지 한 점의 산도 없이 하늘 끝과 땅 변두리가 맞닿은 곳이 아교풀[膠]로 붙인 듯, 실로 꿰맨 듯, 고금에 오가는 비구름만 창창할 뿐이니, 이 역시 한바탕 울어볼 만한 곳이 아니겠소.”

제가 요동 벌판을 몇 번 답사 왔지만, 역사 유적지를 찾아 이 넓은 들판을 이리저리 달리다 보면, 버스에 시달리고 지쳐서 무슨 생각을 했는지조차 모를 때가 많았습니다. 그런데 연암 박지원은 초행길임에도 요동의 광활한 들판을 보고 이처럼 멋진 글을 남겼습니다. 그의 깊은 사상과 호방함이 이 글에서 잘 드러남을 보고 감탄하지 않을 수 없었습니다.

요양 백탑기(白塔記)

어제 밤늦게 도착한 탓에 아침에 일어나니 온몸이 찌뿌둥했습니다. 졸린 눈을 비비며 요양 시내에 있는 백탑을 찾아갔습니다. 2007년 선대 회장님과 이곳을 답사하였는데, 당시 동행했던 선배님들 대부분은 세상을 떠나시고 몇 분 남지 않았습니다. 어른들의 가르침에 감사드리면서 탑을 둘러보았습니다.

중국 동북 지방과 몽골, 중원 지역에 있는 다수의 요나라 탑을 답사했는데, 대부분 전탑으로 크기와 양식이 비슷하고, 무너지거나 보수한 흔적을 보면 시대적으로 약간의 변화만 있습니다. 옛 수도가 있었던 곳에 대형 백탑을 세우는데, 국민을 하나로 묶는 통치 수단으로 종교를 이용하고, 정치적인 구심점 역할을 하는 곳입니다. 특히 청나라는 라마 불교를 통하여 전국을 안정시키려고 했습니다. 그래서 청나라 탑은 몽골식 라마 불교 탑으로 중국 탑과 양식이 다릅니다. 중국의 탑은 5각, 7각, 9각 등 홀수 각이고 짝수 층으로 구성되지만, 요나라의 탑은 4각, 6각, 8각, 10각 등 짝수 각에 홀수 층으로 구성되어, 양식적으로 요나라 탑은 쉽게 구분됩니다.

《열하일기》에 “이 탑은 8각 13층에 높이는 70길[仞]이라 한다”라고 백탑기를 별도로 기록했는데, 저도 이 탑을 돌면서 작정하고 각과 층을 세어보았는데, 각은 남쪽을 기준으로 셀 수 있었지만, 층은 경계를 하나씩 세다가 고개만 아프고 자꾸 틀려 셀 수 없었습니다. 연암의 기록에 다시 한번 감탄을 금치 못하였습니다.

광우사기(广佑寺記)

백탑공원에 있는 광우사를 찾았습니다. 웅장한 건물들이 시선을 압도했고, 거대한 금동 부처님의 모습에 저절로 위압감을 느꼈습니다. 중국의 대다수 절은 신발을 신고 들어가며, 스님이 사는 것 같지 않고 지키는 사람이 통제하며, 저녁에는 절 문을 잠급니다. 반면 우리나라 절은 사랑방처럼 꾸며져 있고, 스님이 거주하며 기도처로 사용하여 문을 잠그거나 통제하지는 않는다는 것이 다릅니다. 연암은 이 절에 대하여 “강희 27년에 태황태후(太皇太后) 태종 홍타시의 비(妃)가 내탕고의 돈으로 세운 것이다.”라고 기록했습니다. 사월 초파일을 앞두고 절을 둘러보면서 우리나라의 안정과 국민이 행복하길 기원했습니다.

요양 관제묘 방문

관우(關公)를 주신으로 모시는 요양 관제묘(辽阳关帝庙)를 찾아갔는데, 마침 월요일 휴관으로 들어가지 못하여 문밖에서만 바라보았습니다.

《열하일기》에 “앉아서 《수호전(水滸傳)》을 읽는 자가 있는데, 뭇사람이 삥 둘러앉아서 듣고 있다. 그는 머리를 흔들며 코를 벌름거리는 꼴이, 방약무인의 태도다. 그 읽는 곳을 보니, 곧 화소와 관사(火燒瓦官寺 수호 중 장회(章回)의 이름)의 대문인데, 외는 것은 뜻밖에 《서상기(西廂記)》였다. 글자를 모르는 까막눈이건만 외기에 익어서 입이 매끄럽게 내려간다”라고 연암 자신의 학식을 은근히 자랑하여 재미있는 대목이었습니다. 또 건달패 수천 명이 떠들고, 총과 곤봉을 연습하고, 주먹 놀음과 씨름하는 모습이 놀이터 같다고 하여, 사당 안의 상황을 잘 묘사하였습니다.

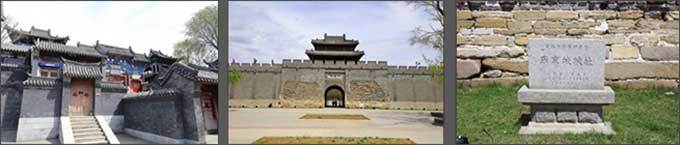

요양 동경성 천우문

고구려의 흔적이 남아있는 동경성(东京城城址) 천우문(天祐門)을 찾아갔습니다. 성 안쪽에 작은 전시실에 들어가니 조선 사신과 연행록에 대한 상세한 소개를 접하였습니다. 또한, 명나라 이성량(李成梁) 장군이 누르하치를 살려주어 청나라를 개국한 기록도 있었습니다. 이제 옛 영화는 사라지고, 토성 흔적만 남아있었습니다. 버스 운전기사 장개(张凯, 장카이) 씨는 지난번 산서성 답사 때 관작루 5층 누각에 올라 황하를 바라보며, 왕지환의 시 ‘등 관작루(登鹳雀楼)’를 읊었습니다. 이번에는 동경성 앞에서 멋진 시연을 해 주셨습니다.

고구려 백암성을 찾아서

고구려 백암성(白巖城)은 요령성 등탑현 서대요향 관둔촌(西大窯鄕 官屯村)에 있으며, 태자하를 끼고 평원에 우뚝 솟아 있습니다. 현재는 연주성(燕州城)이라고 불립니다. 성(城)의 여러 부분이 무너져 출입문을 막아놓고 보수 공사 중이었습니다. 지키는 사람이 없이 입구를 막아서, 오솔길옆으로, 철사로 세 가닥의 줄을 쳐놓아 사람들이 드나들고 있었는데 우리도 따라서 들어가 성을 오를 수 있었습니다.

정상부에 복원 중인 장대에서 태자하 줄기와 넓은 평원을 내려다보니, 당나라 군사들과 싸우는 고구려 장수들의 함성이 평원에서 세차게 불어대는 바람을 따라 내 귓가에 들리는 것 같았습니다. 성곽 여러 곳에 CCTV가 설치되어 성벽 접근 시 오르지 못하도록 경고 방송이 계속 나와서 서둘러 올랐다가 빠르게 내려왔습니다. 일부 회원들이 성에 오르지 않아 분산되었고, 아쉽게도 성 아래쪽 마을은 답사하지 못했습니다.

연암은 태자하에 대하여 “연 태자(燕) 단(丹)이 도망하여 이곳까지 온 것을 마침내 머리를 베어 진(秦)에 바쳤으므로 후인이 이를 가엾이 여겨 물 이름을 태자하라 하였다”로 기록하였습니다. 서길수 교수의 《고구려성》에는 “중국 성곽은 벽돌로 쌓지만, 고구려식 축성 방식은 돌을 안으로 집어넣는 굽도리(퇴물림) 방식이다. 또한, 고구려 양원왕 3년(서기 547년, 삼국사기) 가을에 개축한 기록이 나온다.” 또, “당 태종(645년)이 요동성을 함락한 뒤, 백암성을 공격하여 치열한 전투가 벌어졌다. 그러나 고구려 장수 손벌음(또는 손대음)이 요동성이 함락되었다는 소식에 항복하였다고 한다. 당 태종은 바로 안시성으로 쳐들어갔는데, 양만춘 장군 화살에 눈을 맞아 요택으로 도망쳤다”라는 기록이 있습니다.

살구꽃이 활짝 핀 백암성을 뒤로하고 연암의 행로를 따라 십리하(十里河)와 사하(沙河) 다리를 둘러보았습니다. 현재는 큰 다리가 놓여있어, 좁은 강을 쉽게 건널 수 있었습니다. 그러나 당시의 어려움을 연암은 십리하를 바라보면서 하인 창대와 장복이 짚신을 신고 힘든 여정을 견뎌야 하는 것을 안타까워하였습니다. 연암 일행은 1780년 7월 10일부터 7월 14일까지 걸어서 심양에 도착하였습니다.

강선이 쓰고 이종묵이 번역한 《국역 연행록(국립중앙도서관 소장)》을 보면, 기묘년(1699년 12월 4일 무진)에 다음과 같은 글에서 당시 연행 길의 어려움을 엿볼 수 있었습니다.

跋涉筋骸脆 艱關道路厭 (발섬근해취 간관도로염)

跋涉筋骸脆 艱關道路厭 (발섬근해취 간관도로염)

漸覺東方遠 頻愁北風嚴 (점각동방원 빈수북풍엄)

破堞餘殘壘 荒村辨掛帘 (파첩여잔루 황촌변괘)

恨無排悶術 隨處撚霜髥 (한무배민술 수처년상염)

험난한 나그네길이 참으로 지겹네.

동방이 점점 멀어짐을 알겠는데

북풍이 사나움을 자주 근심하노라.

무너진 성에는 허물어진 보루만 남고

황량한 마을에는 내건 깃발만 보이네.

고민을 풀 방도가 없어 한스러우니

가는 곳마다 허연 수염을 꼰다네.

심양은 본시 우리나라 땅

연암이 점심을 먹었던 백탑보(白塔堡)를 찾아갔습니다. 지명에서 알 수 있듯이 이곳에도 요나라 탑이 있습니다. 규모와 크기가 요양 백탑과 비슷합니다. 탑을 둘러보고, 심양 남탑(南塔) 공원을 찾아갔습니다. 미로 같은 길이 이어지는 넓은 공원인데, 일부 단원들이 뒤돌아보지 않고 사방으로 먼저 가버리는 바람에, 일행을 찾고 기다리는 일이 반복적으로 일어나 진행에 차질이 있어 문제가 있었습니다. 해는 지고 다음 일정을 진행해야 했기에, 어쩔 수 없이 단원들을 모아놓고 호통을 쳤습니다. 특히 단동과 심양 지역은 북한 보위부 요원들이 사복으로 다녀서 개인행동에 주의해야 합니다. 어색한 분위기를 바꾸려고 강계두 선생님이 심양가를 선창하여 모두 함께 불렀습니다.

심양가

어허 둥가 둥가 내 사랑이로다, 니가 나를 볼라면 심양강 건너가

(가운데 줄임)

이 친구 저 친구 다정한 내 친구, 허허 둥가 둥가 내 사랑이로구나

시간이 늦어 절 문을 닫아 담 너머로 탑을 보았습니다. 남탑은 라마 불교 탑으로, 만주족이 세운 청나라의 통치하에 지어져, 탑의 양식이 요나라 백탑과는 다릅니다.

소현세자 농원이 있었던 야판 자리도 이곳 주변으로, 다음날 찾아가기로 하고, 라마 불교 사원 서탑(西塔)에 도착하니 해가 저물고 있습니다. 예전 답사 때도 밤에 도착하여 서탑 야경을 보았는데, 다시 찾은 오늘도 야경을 보다니 다음번에는 일정을 변경하여 꼭 내부를 볼 예정입니다. 서탑 거리에 있는 중국 교포가 운영하는 ‘시골집’이라는 식당에서 한식으로 저녁을 먹었습니다. 답사 여행은 길고 힘들지만 돌아보면 역사의 현장에서 다양한 것을 배울 수 있어 즐겁습니다.