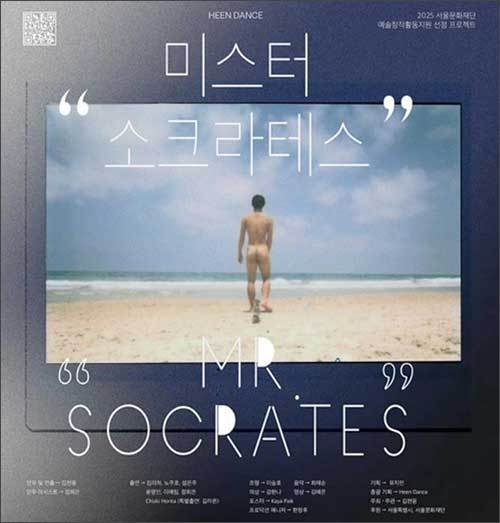

[우리문화신문=이진경 문화평론가] 김천웅 안무가는 바체바 무용단에서 활동하며 현대무용의 새로운 가능성을 탐구해 왔으며, 이번 <미스터 소크라테스>에서 그가 쌓아온 철학적 사유와 안무적 실험이 결합하여 선보였다. 그의 안무는 단순한 미적 표현에 그치지 않으며, 인간 존재에 대한 철학적 질문을 던지는 도전적인 시도로, 무용수들의 신체를 통해 철학적 사유를 시각화하였다.

<미스터 소크라테스>는 ‘인간은 어디에서 왔고, 무엇을 위해 살아가며, 어떻게 살아야 하는가?’라는 고전적이면서도 여전히 동시대적인 의미를 지닌 철학적 질문을 중심으로 구성된다. 이 질문은 단순히 이론적인 사유에 머물지 않고, 인간 존재의 본질을 몸의 움직임을 통해 탐구하려는 시도다. 공연은 소크라테스의 문답법을 바탕으로, 무용수들의 신체 언어가 하나의 질문으로 기능하게 하며, 관객에게 그 해답을 강요하지 않는다. 오히려 관객은 스스로 사유하고, 답을 찾아가는 과정 속으로 초대된다.

이 작품은 단순히 미적 표현에 그치지 않고, 철학적 사유를 몸으로 던지는 대담한 시도이다. 미스터 소크라테스라는 제목이 주는 직관적인 철학적 깊이는 작품의 핵심을 관통하며, 관객을 소크라테스의 사유 세계로 이끈다. 공연 내내 반복되는 "무지의 자각"이라는 철학적 주제는, 우리가 진정으로 알기 위해서는 먼저 자신이 모르고 있다는 것을 인정해야 한다는 소크라테스의 가르침을 되새기게 한다. 이 철학적 주제는 공연 내내 반복되며, 인간 존재의 본질적 질문을 마주하게 한다.

무용수들은 감정의 표현에 집중하기보다는 절제된 동작을 통해 질문을 던진다. 그들의 움직임은 단순히 신체의 미적 동작을 넘어, 철학적 사유의 도구로 변모한다. 이 움직임은 소크라테스의 대화법인 ‘엘렝코스’(elenchus)—반복적인 질문을 통해 진리에 접근하는 방법을 신체로 구현한 것이다. 무용수들은 서로에게 질문을 던지며, 관객은 그 질문들이 제기하는 철학적 의미를 성찰하게 된다. 이는 마치 공연 자체가 관객을 철학적 대화의 장으로 초대하는 듯한 느낌을 준다.

무용수들의 신체는 개별적인 존재로서도 나타나지만, 때로는 유기적인 신체 덩어리처럼 묶여 있으며, 인간 존재의 공동체적 측면을 탐구한다. 이들의 관계는 단순히 동작의 미학에 그치지 않으며, '나'와 '타자' 사이의 경계를 넘나드는 존재론적 논쟁을 펼쳐 보인다. 정희윤을 포함한 출연진은 때로는 개별적으로, 때로 집단적으로 움직이며 서로 간의 윤리적 긴장과 경계를 드러낸다. 이러한 관계망은 인간 본성에 대한 근본적인 질문을 던지며, 공연은 단순한 미적 경험을 넘어 존재의 본질에 대한 깊은 성찰을 유도한다.

무대 구성 역시 공연의 철학적 성격을 한층 강화한다. 특히, 피아노 위에 앉아 있는 무용수들이 각기 다른 소리를 내며 자기 생각을 표현하는 장면은 매우 인상적이다. 이는 단순히 신체의 움직임뿐만 아니라, 소리와 생각을 동시에 표현하는 방식으로, 공연이 전하는 철학적 메시지를 더욱 강조한다. 무용수들의 동작은 언어적 소통을 넘어, 철학적 성찰을 몸으로 풀어내는 중요한 도구로 작용한다.

<미스터 소크라테스>는 전통적인 무용 서사 구조의 기승전결을 따르지 않는다. 이야기가 아니라 철학적 질문들의 연쇄로 구성되며, 그 안에서 관객은 결론을 얻기보다는 지속적으로 질문을 던지고 그 질문들에 대해 깊이 사유하는 경험을 하게 된다. 공연의 결말은 결론 없이도 강력한 여운을 남기며, 특히 어린 무용수의 등장은 절정으로 이어지면서 관객에게 깊은 인상을 남긴다. 어린 무용수의 등장으로 인해 작품은 그 자체로 삶과 존재에 대한 근본적인 질문을 던지며, 관객은 다시 한번 ‘나는 누구인가?’라는 질문을 떠올리게 된다.

결국 <미스터 소크라테스>는 무용이 단순히 아름다움을 뽐내는 것이 아니라, 존재의 본질과 삶에 대해 끊임없이 질문하는 ‘철학적 몸’으로서 관객에게 다가간다는 점에서 중요한 의미가 있다. 이 작품은 단순히 무용을 넘어, 철학적 탐구와 예술이 어떻게 결합할 수 있는지를 탐색하는 작품으로, 동시대 무용의 새로운 가능성을 제시한다. 관객은 공연이 끝난 뒤에도 여운처럼 남는 질문들과 함께 자기 삶과 존재를 돌아보게 될 것이다.