[우리문화신문=안동립 기자]

# 열하일기를 따라서, 답사 7일 차

일자 : 2025년 4월 25일(금요일), 이동 거리 199km

호텔 : 고북구고원금색주점(古北口古源金色酒店 010-6903-2388)

북경의 거리는 깨끗하고 빌딩 숲으로 세계 일류도시로 변모하였나, 도로에는 구걸하는 사람이 목에 건 정보무늬(QR코드) 인식표를 내밀고 있었습니다. 중국의 거지도 최첨단 슬기말틀(스마트폰)로 결재를 받는 모습을 보며, 중국 사회의 변화에 웃음이 절로 났습니다. 연암은 1780년 8월 1일부터 5일까지 자금성 남서쪽에 있는 조선 사신이 묵는 조선관에서 머물며 여러 기록을 남겼습니다. 필자는 이번이 두 번째 방문이지만, 그 규모와 화려함에 다시 한번 감탄했습니다.

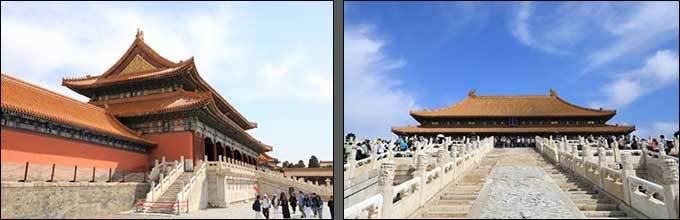

살아있는 박물관 자금성

천안문 자금성(故宫博物院 紫禁城)을 보려고 새벽 5시 30분에 일어나 7시에 출발했습니다. 8시 40분경 천안문이 보이지도 않는 ‘전문대가’에서부터, 줄 서서 지하차도 두 개를 지나고, 소지품과 가방을 철저하게 뒤지고 검색대를 통과했습니다. 안면 인식과 입장권을 확인하고서야 오전 10시 20분경 천안문 광장에 진입하여 자금성에 입장할 수 있었습니다. 여행사에서 입장권을 살 때 여권 사본을 요구하기에 이유를 물어보니, 실명제로 24장을 구매하는 데 어려움이 있었다고 합니다. 자금성은 하루에 모두 3만 명(오전 1만 5천 명, 오후 1만 5천 명)만 입장시키는데, 중국 전역에서 몰려든 엄청난 인파와 일부 무질서한 사람들로 인해 불편함을 겪기도 했습니다.

저는 이번이 두 번째 답사인데, 그 규모와 크기에 다시 한번 놀랐고 화려함에 감탄이 절로 나왔습니다. 죽기 전에 꼭 한번 보아야 할 곳이라고 생각합니다. ‘정양문’을 배경으로 단체 사진을 찍고, ‘연희관’을 보면서 가이드 황 사장의 설명으로 소현세자가 귀국 전에 47일 동안 생활하며, 예친왕 도로곤과 의형제를 맺은 곳으로, 순치 황제의 삼촌이라 하였습니다.

자금성이 너무 크고 넓어서 관람하는데, 돌바닥에서 올라오는 열기에 온몸이 익는 것 같았습니다. 11시 40분경 ‘동화문’을 나오니 오전이 지나갔습니다. 다음에는 자금성을 보지 않겠다고 다짐했습니다.

연암은 황제에 관하여 “그의 성(姓)은 애신각라(愛新覺羅)요, 그 종족은 여진(女眞) 만주부(滿洲部)요, 그 위(位)는 천자(天子)요, 그 호(號)는 황제(皇帝)고, 그 직책은 하늘을 대신하여 만물을 다스리는 것이었으며,” 그리고 “이 글을 쓴 자가 조선에서 온 박지원이고, 쓴 때는 건륭 45년 가을 8월 초하루다”라고 기록하였습니다.

왕부정 거리 : 20여 분 걸어서 왕부정(王府井) 우물터를 확인하고, 길 건너편의 천주교 동당을 지나면서 주변을 둘러보았습니다.

동악묘(东岳庙, 東嶽廟) : 자금성 동쪽 ‘동화문’ 부근에 있는 도교 사원으로, 동쪽의 큰 산인 태산의 산신을 주신으로 모시는 곳입니다. 마침, 도사와 신도 10여 명이 두 줄로 서서 나팔을 불며 향을 피우는 곳까지 행진하는 모습을 볼 수 있었습니다. 그들이 한지 같은 것을 태우며 축원 식을 거행하여 매우 신기했습니다. 연암은 1780년 8월 1일 이곳을 찾아 《동악묘기(東岳廟記)》를 써놓았습니다.

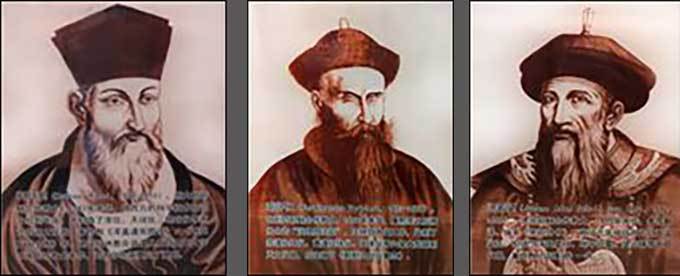

관상대(观象台, 北京古观象台) : 야외에 전시된 천문 기기들의 웅장한 크기와 규모에 감탄했습니다. 실내전시관 자료를 살펴보며 서양 선교사들의 학문적 수준이 인상적이었습니다. 연암도 우리처럼 서양 과학기술과 문명의 보고인 이곳 관상대를 둘러보았다는 사실에 놀라움을 금치 못했습니다. 또한, 야외에 전시된 천문 기기의 크기와 규모에 놀랐습니다. 실내전시관에 기록된 자료를 둘러면서도 서양 선교사들의 학문적인 수준이 대단하였습니다.

《열하일기》에 “뜰에는 여기저기에 관측하는 기계를 놓아두었는데, 모두 구리로 만들었다. 비단 이 기계들의 이름을 알 수 없었을 뿐 아니라, 만든 모양들도 모두 이상스러워서 사람의 눈과 정신을 얼떨떨하게 하였다. 대에 올라가니 성은 한눈에 굽어볼 만하였으나 수직하는 자가 굳이 막으므로 올라가지를 못하고 돌아섰다. 또, 부성문(阜成門)을 나와서 몇 리를 가니 길 왼편으로는 높은 전각이 있는데, 수직군에게 물어서 비로소 ‘이마두’의 무덤인 줄을 알았다. 아름답게 조각한 돌기둥을 세우고, 양각으로 구름과 용의 무늬를 새겼다. 그 앞에는 돌로 만든 패루와 돌 사자가 있으니, 이는 탕약망(湯若望)의 기념비다”라고 기록하였습니다.

○ 마테오 리치(이탈리아, 이마두(利玛窦))는 예수회 선교사로 1580년에 중국에 도착하여 1610년까지 활동했습니다. 그는 선무문 안에 천주당을 세우고 서양의 천문학과 수학을 전파했으며, 명나라 만력제 때 중국 전역을 측량하여 '곤여만국전도'를 제작했습니다.

○ 요한 아담 샬 폰 벨(독일, 아담 샬, 탕약망(湯若望))은 1622년에 중국에 도착하여 1666년까지 활동한 예수회 선교사입니다. 그는 천문학과 역법에 밝아 천문 기기를 제작했고, 청 순치제 때 흠천감 감정을 역임했습니다. 특히 소현세자가 베이징에 머물렀던 1644년 9월부터 11월까지 교류했습니다.

○ 페르디난트 베르비스트(벨기에, 남회인(南懷仁))는 1659년 중국에 도착하여 1688년까지 활동했습니다. 그는 강희제 때 흠천감을 역임하며 대포, '곤여전도', 천체 의기 등을 제작하는 데 이바지했습니다.

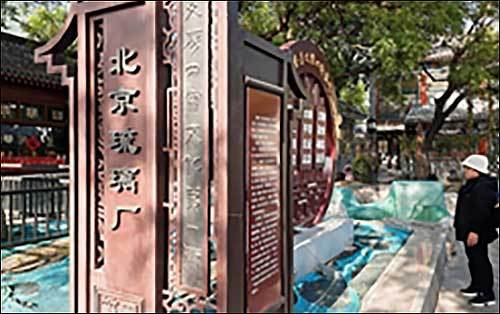

유리창 거리(琉璃廠) : 나라 안팎의 모든 보화가 이곳에 쌓여 있는 곳으로 서적, 골동품, 지필묵을 파는 가게가 무려 27만 칸이라고 하였습니다. 이곳은 학문의 교류가 활발한 장소자, 선진 문화로 나아가는 통로였습니다. 또한, 조선의 지식 창고로 천하의 지혜가 모이는 곳입니다. 연암은 1780년 8월 3일 “이곳을 지나고 보니 마치 옛 친구를 만난 듯싶다. 또, 정양문에서부터 가로 뻗어 선무문에 이르기까지의 다섯 거리가 모두 유리창이었다”라고 기록하였습니다.

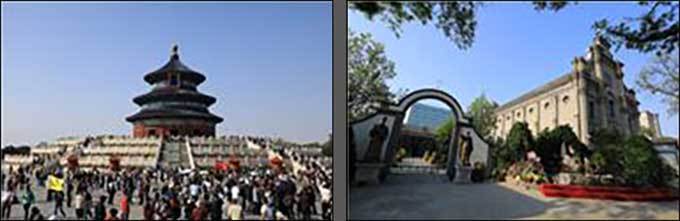

천단(天壇) : 천단공원은 방문객들로 발 디딜 틈 없이 북적였고, 어깨가 부딪힐 정도였습니다. 이곳에는 황제가 하늘에 제사를 지내던 원구(圓邱)단이 있으며, 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다.

남당 천주당 : 연암 박지원은 천주당의 성화가 정교하고 사실적인 기법의 보고 느낀 점을 상세히 묘사하였습니다. “천장을 우러러보니 수 없는 어린애들이 오색구름 속에서 뛰노는데, 허공에 주렁주렁 매달려 있는 것이 살결을 만지면 따뜻할 것만 같고, 팔목이며 종아리는 포동포동 살이 쪘다. 갑자기 구경하는 사람들이 눈이 휘둥그레지도록 놀라, 어쩔 바를 모르며 손을 벌리고서 떨어지면 받을 듯이 고개를 젖혔다”라고 기록하였습니다.

남당은 천안문 서쪽 선무문역(宣武門) 사거리에 있습니다. 지난해에 왔을 때 공사 중이라 접근조차 어려웠는데, 오늘 찾아가니 공사는 끝났으나 문이 잠겨 있었습니다. 아쉬운 마음으로 창문에 대고 사진을 찍으려 하자 직원이 나왔고, 한국에서 이마두 동상을 촬영하고 싶다고 설명하니, 입장을 허락해 주었습니다. 덕분에 남당과 이마두의 사진을 찍을 수 있었습니다. 북경 시내를 하루 종일 돌아다녀 몸은 지쳤지만, 뜻깊은 하루였습니다.

고려(高麗)는 애초에 고구리(高句驪)

《열하일기》에는 “길가의 구경꾼들이 지나는 곳마다 어린이가 떼를 지어 몰렸다가 일제히, 가오리(哥吾里)가 온다. 가오리가 오네, 가오리하고 부르니 이는 홍어(洪魚)가 아닌가 또, 수ㆍ당 때에도 고구리를 모두 ‘고리’라고 불렀으니 ‘고리’란 이름은 그 유래가 벌써 오래다. 또 ‘고구리’란 말은 《한서(漢書)》 지리지에 처음 나타났으며, 그들 조상은 금와(金蛙)인데, 우리나라 말로 와(蛙)를 개구리(皆句麗)라 하고 또는 왕마구리(王摩句麗)라 한다. 옛사람들이 몹시 질박하여 곧 임금 이름으로써 나라 이름을 삼고는 성을 그 위에다 씌워서 ‘고구리’가 된 것이다”라고 기록하였습니다.

서길수 교수는 《통일 코리아의 나라 이름(國號ㆍ國名) 연구 – 고리ㆍ高麗ㆍKori(a)》 논문에서 “고구리(高句麗), 구리(句麗), 고리(高麗) 같은 나라 이름에 ‘麗’ 나 ‘驪’음을 ‘례(한국의 려)’로 읽지 말고, 반드시 ‘리’로 읽어야 한다는 것이다”라고 하였는데, 연암이 245년 전에 쓴 기록이 논리적으로 정확함을 확인하였습니다.

보은단동(報恩緞洞)의 유래

보은단골은 조선 선조 때의 역관 홍순언(洪純彥)이 살았기 때문에 붙여진 이름입니다. 이상태 박사가 쓴 《여기가 "서울" 거기야(이상태, 20050103, 역사인 발행, 159쪽)》에는 “1584년 변무사 파견 때 홍순언이 명나라 예부시랑 석성의 부인이 보낸 편지와 예단 ‘보은단’ 수십 필로 큰 부자가 되었다고 합니다. 그는 광국공신에 녹훈되어 당랑군에 봉해졌습니다. 이후, 보은단골이 고은담골, 곤담골, 미장동, 미동으로 불리게 되며 현재 을지로역 부근입니다. 다만, 미동초교는 미근동의 준말로 다른 의미를 가집니다.

《열하일기》의 「옥갑야화(玉匣夜話)」에도 같은 기록이 나옵니다.

“당성군(唐城君) 홍순언은 명(明) 만력 때의 통역관으로서 명경에 들어가 어떤 기생 집에 놀러 갔었다. 기생의 얼굴에 따라서 놀이 채의 등급을 매겼는데, 천금이나 되는 비싼 돈을 요구하는 자가 있었다. 홍(洪)은 곧 천금으로써 하룻밤 놀기를 청하였다. 그 여인은 나이 바야흐로 16살이요, 절색을 지녔다.

홍은 그를 몹시 불쌍히 여겨서 그에게 창관에 들어온 경로를 물었더니, 여인은 답하기를, ‘저는 남경 호부시랑 아무개의 딸이옵니다. 아버지께서 장물에 얽매였으므로 이를 갚기 위하여 스스로 기생 집에 몸을 팔아서 아버지의 죽음을 속하고자 하옵니다’ 한다. 홍은 ‘이천 냥을 치르고는 작별하기로 하였다. 여인은 곧 홍을 은부(恩父)라 일컬으면서 수없이 절하고는 서로 헤어졌다.…

그 뒤에 또 중국을 들어갔는데, 연경에 이르자 ‘병부(兵部) 석노야(石老爺)께서 환영하며, 곧 석 씨의 사저로 인도한다. 석 상서(石尙書)가 맞이하여 절하며, ‘은장(恩丈)이시옵니까. 손을 이끌고 내실로 들었다. 그의 부인이 화려한 화장으로 마루 밑에서 절한다. 홍은 송구하여 어쩔 줄을 몰랐다. 석 상서는 웃으면서, ‘장인(丈人)께서 벌써 따님을 잊으셨나요.’ 한다. 홍은 그제야 비로소 그 부인이 곧 지난날 기생 집에서 구출했던 여인인 줄을 깨달았다.

그는 손수 비단을 짜면서 군데군데 보은(報恩) 두 글자를 무늬로 수놓았다. 홍이 고국으로 돌아올 때, 그는 보은단(報恩緞) 외에도 각종 비단과 금은 등을 이루 헤아리지 못할 만큼 행장 속에 넣어 주었다.… 그 뒤 임진왜란이 일어나자, 석성이 병부에 있으면서 출병(出兵)을 힘써 주장하였으니, 석성이 애초부터 조선 사람을 의롭게 여겼던 까닭이다”라는 야화를 기록해 놓아 그가 살았던 곳 지명도 보은단골이라 불리게 되었습니다.

이별의 시

1780년 8월 5일 《열하일기》에 북경에서 승덕으로 떠나는 창대와 장복과의 이별을 보면서, 소현세자와 인조 임금의 이별을 이야기합니다.

排打羅其曲 (배타라기곡) 배가 떠나간다

碇擧兮船離 (정거해선리) 닻 들자 배 떠난다

此時去兮何時來 (차시거혜하시래) 이제 가면 언제 오리

萬頃蒼波去似回 (만경창파거사회) 만경창파에 가는 듯 돌아오소

일야구도하기(一夜九渡河記)

북경에서 저녁 식사한 뒤 버스에 오르자마자 저절로 눈이 감겼습니다. 고속도로를 달려 고북구(古北口) 가는 길에 밀운성휴게소를 들렀습니다. 이곳 주변 기록을 보면 1780년 8월 6일 “나흘 밤낮으로 걸어서 한밤중에 강을 9개를 건너 열하에 도착하였다.”

<일야구도하기(一夜九渡河記)>에는 “지금 나는 밤중에 물을 건너는지라 눈으로는 위험한 것을 볼 수 없으니, 위험은 오로지 듣는 데만 있어 바야흐로 귀가 무서워하여 걱정을 이기지 못하는 것이다. 나는 이제야 도(道)를 알았도다. 마음이 어두운 자는 귀와 눈이 누(累)가 되지 않고, 귀와 눈만을 믿는 자는, 보고 듣는 것이 더욱 밝혀져서 병이 되는 것이다.…”

또한 “나흘 밤낮을 눈을 붙이지 못하여 하인들이 가다가 발길을 멈추면 모두 서서 조는 것이었다. 나 역시 졸음을 이길 수 없어, 눈시울이 구름장처럼 무겁고 하품이 조수 밀리듯 한다. 혹시 눈을 뻔히 뜨고 물건을 보나, 벌써 이상한 꿈에 잠기고, 심신이 피로하여 수저가 천 근이나 되는 듯 무겁고, 혀는 백 근인 양 움직이기조차 거북하다. 상에 가득한 소채나 적구이가 모두 잠 아닌 것이 없을뿐더러, 촛불마저 무지개처럼 뻗쳤고 광채가 사방으로 퍼지곤 한다”로 고단한 여정을 기록하였습니다.

고북구는 깊은 산골이라 밤이 되니 무척 쌀쌀했습니다. 엘리베이터도 없는 3층짜리 호텔은 여관 급이었지만, 자리에 눕자마자 세상모르고 깊은 잠에 빠져들었습니다.