[우리문화신문=우지원 기자]

(p.28)

“사진은 기록과 진실을 담은 예술이어야 한다.

사진은 삶 속에 일어나는 모든 현상을 표현해야 한다.

그것이 아름다운 것이든, 추한 것이든, 참혹한 것이든.”

임응식.

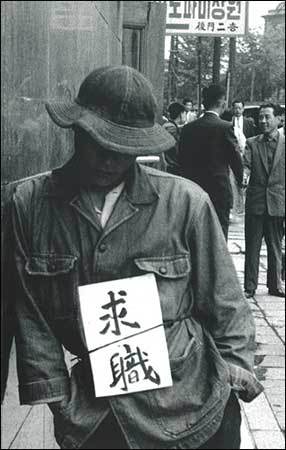

가슴팍에 ‘求職(구직)’을 써 붙인 한 젊은이의 사진을 어디선가 본 적이 있는가? 그 사진을 찍은 이가 바로 임응식이다. 사진을 하는 이들에겐 잘 알려져 있을 사진계의 큰 예술가이지만, 그렇지 않은 이들에겐 퍽 낯설 이름이다.

권태균 작가가 사진가 임응식의 삶을 해상도 높게 보여주는 이 책, 《사진가 임응식》은 나무숲 출판사의 ‘예술가이야기’ 시리즈 가운데 한 편이다. ‘예술가이야기’ 시리즈는 음악, 미술, 연극, 무용, 사진 등 각 분야에서 우리 문화를 북돋운 예술가들의 삶과 예술세계를 소개하는 책이다.

사진가 임응식은 1912년 부산에서 태어나 90살에 세상과 작별할 때까지 사진을 위해 살았던, 한국 사진계의 대들보 같은 인물이다. 와세다중학교에 입학한 그는 만주에 갔던 맏형이 선물한 카메라를 입학 선물로 받았다. 방학을 맞아 부산 고향집에 와서 지낼 때면 산과 들을 쏘다니며 사진을 찍었고, 작업실에서 현상과 인화를 하는 재미에 푹 빠졌다.

그때만 해도 사진을 평생의 길로 정한 것은 아니었다. 화가였다가, 마라토너였다가, 바이올린을 배우면서는 훌륭한 연주가를 꿈꾸기도 했다. 그러다 스물한 살이 되던 1932년 동네 처녀 박갑득과 혼인하고, 함께 사진가의 길을 걷기로 약속하며 사진가를 인생의 꿈으로 정했다.

일제 강점기 때는 일본의 방해로 사진을 마음껏 찍을 수 없었다. 해방되고 일본이 물러가자, 부산에서 인쇄일을 하던 그는 사진 현상소 ‘아르스(ARS)’를 열었다. 아르스는 수많은 미군과 사진을 배우려는 젊은이로 북적거리며 부산에서 가장 큰 사진 현상소가 되었다.

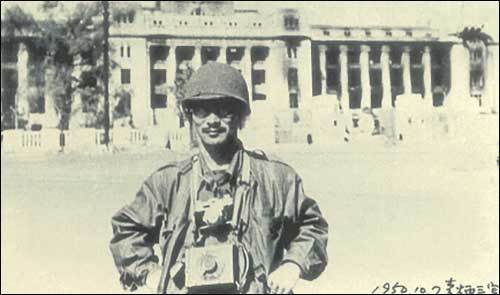

임응식은 사진을 좋아하는 사람들을 모아 함께 사진을 찍으러 다니기도 하고, ‘부산예술사진연구회’의 회장을 맡아 사진 전문 주간지 《ARS 사진뉴스》를 만들어 회원들에게 돌리기도 했다. 그리고 한국전쟁이 일어났을 때는 미국 국무성 소속의 종군기자가 되어 인천상륙작전을 취재하기도 했다.

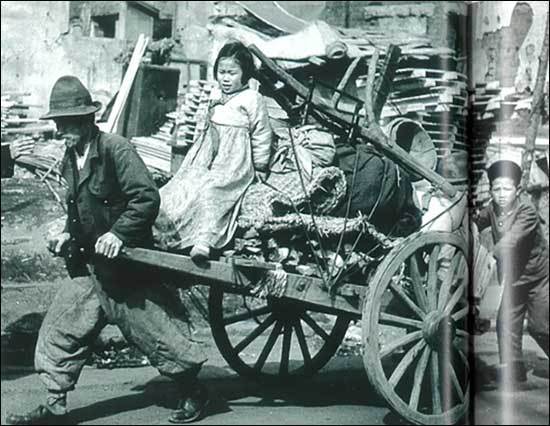

전쟁이 끝나고 남겨진 폐허를 살피던 그는 끔찍한 전쟁의 상처를 사진으로 찍으려는 자기 행동에 죄책감을 느꼈다. 그러나 현실은 그에게 기록 사진가로의 변신을 원하고 있었다. ‘역사의 현장을 기록해서 남겨야 하는 의무’를 깨닫게 된 그는 사진가로서 자세를 가다듬었다.

(p.25-26)

이때의 체험은 임응식의 사진 세계를 완전히 뒤바꿔 놓았습니다. 예술 사진에서 벗어나 ‘생활주의’, ‘사실주의’ 사진에 본격적으로 몰두하기 시작했습니다. ‘생활주의 사진’을 주장하는 사진 운동가 임응식의 삶이 시작된 것입니다. 역사의 현장 기록과 사람이 살아가는 모습을 생생하게 담아내는 생활주의 사진, 임응식은 자신이 걸어가야 할 사진의 길을 이때 선택하였고, 이후 평생 동안 변함없이 한 길을 걸었습니다.

그때부터 그는 대상을 아름답게 표현해야 한다는 강박에서 벗어나 생활 속의 사소한 감정을 있는 그대로 표현하는 ‘생활주의 사진’에 몰두했다. 이는 당시 우리나라 현실과 맞물리며 많은 사람들의 공감을 얻을 수 있었고, 그를 대표하는 작품 양식이 되었다.

그의 생활주의 사진을 대표하는 작품으로 ‘명동 사진’이 있다. 명동은 그가 50년 동안 꾸준히 찍었던 주제였다. 명동은 한국의 현실과 문화의 흐름을 가장 잘 보여줄 수 있는 장소라고 생각했고, 명동을 사진으로 기록하는 것은 곧 한국 문화의 변천과 발전상을 기록하는 것이라고 여겼다.

그는 예술가들의 사진도 많이 찍었다. 서양화가 천경자, 작곡가 윤용하, 시인 오상순, 화가 김환기에 이르기까지, 그의 사진 속에서 포착된 예술가들은 생생한 기운을 뿜는다. 그리고 한국에 ‘건축 사진’이라는 말조차 없던 시절, 건축 잡지 《공간》의 편집주간으로 일하며 수많은 한국의 건축물을 촬영했다.

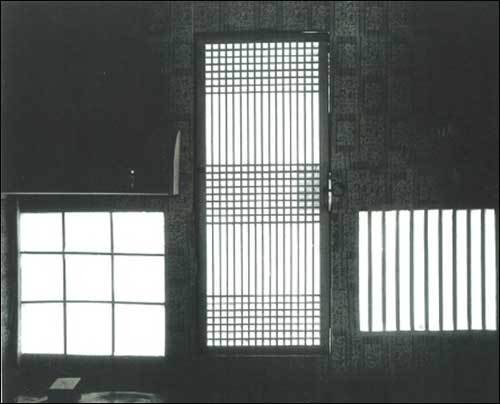

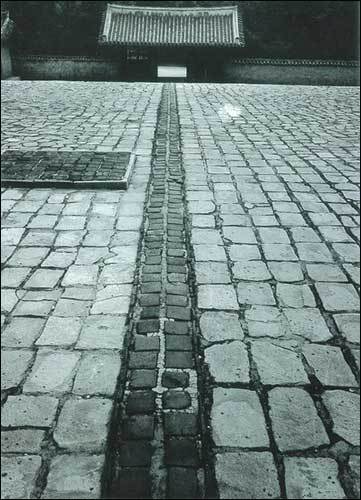

그는 건축 사진을 독자적인 예술 사진으로 승화시켰다. 그가 서울의 고궁을 중심으로 촬영한 옛 건축물 사진들은 우리 전통 건축의 아름다움을 일깨우기에 충분했다. 송광사 승방의 창문, 창덕궁 뒷마루 밑, 종묘 사당 앞 보도에 이르기까지 그가 따뜻한 시선으로 담아낸 옛 건축물은 미처 생각지 못했던 아름다움을 새로운 시각으로 보여준다.

(p.68)

처음 카메라를 목에 걸었던 열다섯 살, 그때로부터 56년의 세월이 흘러 임응식의 작품 세계는 뚜렷한 결실을 맺게 됩니다. 1982년 6월, 덕수궁에 있던 국립현대미술관에서는 사진작가 임응식의 회고전이 열렸습니다. 국립현대미술관 최초의 사진작가 초대전이었습니다.

한 예술가로 독창적인 작품 세계를 구축한 그는 죽는 날까지 사진을 손에서 놓지 않았다. 아흔을 바라보는 나이에도 날마다 명동 거리에 나가 사진을 찍곤 했다. 움직일 수 없는 몸으로 명동에 나가 차 안에 앉은 채로 마지막 촬영을 했을 정도로, ‘사진 찍는 일’에 대한 그의 헌신과 천착은 남달랐다.

2001년 1월 18일 영면하기까지 그는 찍고, 또 찍었다. 오롯이 한 길을 걷는 것이 쉬운 일이 아닌 세상에서, 그가 걸은 사진 외길은 마침내 한 세계를 구축해 낸 예술가의 자랑스러운 인생이 되었다.

임응식은 지금도 우리 사진계의 거목으로 기억되는 이름이다. 이 책은 그의 굵직굵직한 사진들을 두루 살펴볼 좋은 기회다. 책장을 덮고, 그가 그랬듯 북적이는 거리로 나가 셔터를 눌러보는 것도 좋겠다.