그러나 가고는 싶었지만 정보 부재로 못 가본 곳이 있었는데 뉴질랜드의 환경보존청(Department of Conservation)에서 관리하는 여섯 개의 탐방로(great walks) 가운데 가장 유명한 밀포드 트랙(Milford Track)이다. 이곳은 전 세계에서 관광객이 오고 하루 40명까지 입산을 허용하므로 적어도 6달 전에 예약을 해야 원하는 날에 맞추어 갈 수 있기 때문이다.

올해 3월이 아내 회갑이라 제2의 신혼여행을 겸하여 이르다고 생각했던 지난해 6월, 그것도 환경보존청 누리집(booking.doc.govt.nz)에서 예약했는데 이것도 좀 늦어 설 지난 지금에야 출발이 가능해 이제 떠난 것이다. 세 번째 예약 만에 성사되었는데 과거 두 번에 걸친 예약은 그때마다 집에 일이 생겨 취소해 취소수수료만 물었다.

‘땅콩회항’ 덕에 대한항공을 타다

버스를 타고 대전을 11시에 출발해 2시간 반 만에 인천공항에 도착했다. 기계에서 탑승권을 바로 출력했다. 근데 이게 웬 일! 짐을 붙이러 가는데 창구가 너무나 한산하다. 전혀 기다림이 없이 바로 짐을 보냈고 또한 출국수속도 별로 시간이 걸리지 않았다. 비행기는 5시 출발인데 모든 수속을 마치고도 세 시간이나 남았다.

어휴! 이 긴 시간을 뭘 하며 보내나? 두리번거리며 돌아다니다 환승객을 위한 장소가 있어 가보니 로비에 누워 잘 수 있도록 시설이 잘 되어 있지 않은가? 인터넷은 물론 아이들 전용방에 샤워실, 게다가 전신마사지 기계까지. 이 모든 게 무료다. 손님을 잘 대접하려는 인심 좋은 대한민국인가 아니면 무료를 너무 남발하는 호구인가!

나에겐 신용카드를 신청하면서 생긴 공항라운지 이용카드(priority pass)가 있어 그 라운지를 찾아 갔다. 음식만 먹을 수 있을 뿐 쉴 수 있는 공간은 환승라운지가 훨씬 좋아 보인다. 그것도 나 혼자만 무료일 뿐 동반자가 낼 입장료까지 생각하면 아니 들어간 만 못 한 것 같았다. 거기서 근 두 시간 반을 보내고 탑승장으로 갔다. 400여 석이나 되는 비행기 좌석은 꽉 찼다.

인천에서 오클랜드까지 바로 가는 대한항공은 근 11시간 가까이 돼서야 도착했다. 그 긴 시간동안 고속버스 우등석 만도 못한 좁은 의자에서 영화 두 편을 보고 약간의 선잠을 자며 꼼짝하지 않았다. 웬만하면 대한항공은 타지 않지만 소유주의 딸이 일명 ‘땅콩회항’ 사건을 일으킨 덕분에 타게 되었다. 그 사건이 일어나고 불매운동이 번지면서 예약하려 했을 당시 가격이 편의성을 살펴보면 다른 항공사에 비해 저렴했기 때문이다.

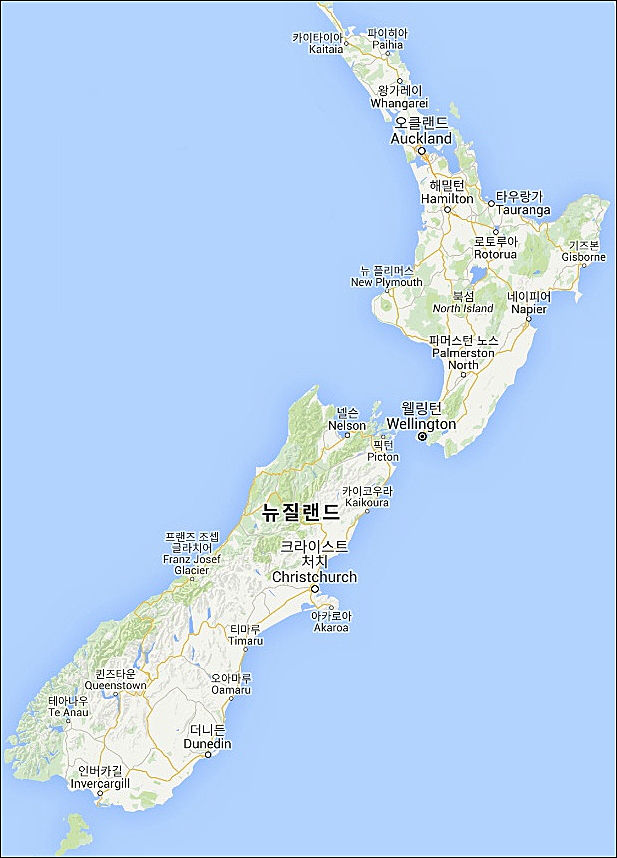

비행기는 제 시간인 오전 8시 조금 넘어 오클랜드에 도착했다. 퀸스타운으로 가기 위해서 국제선 공항에서 짐을 찾아 다시 국내선 공항으로 이동했다. 국내선 공항까지는 무료인 셔틀버스를 타고 갈 수도 있고 아니면 걸어갈 수도 있다. 시간도 충분해 인도에 그려진 녹색을 따라 천천히 가니 15분이 채 걸리지 않았다. 국내선 공항에서 기계에 예약번호를 넣으니 탑승권과 짐에 부치는 표까지 모두 나왔다. 이 표를 배낭에 붙이고 운반하는 벨트에 넣으면 된다.

시설에 비해 너무도 비싼 호텔

뉴질랜드 항공의 승무원 복장은 세련된 한국승무원의 복장과는 사뭇 다르다. 마오리 족 전통무늬가 새겨진 이색적인 원피스를 입고 있다. 비행기에 새겨진 무늬 마오리족들의 전통무늬였다. 우리와 다른 점 또 하나는 승무원들의 나이가 대체로 많다는 점이다. 12시에 떠난 비행기는 두 시간도 채 걸리지 않아 퀸스타운 공항에 도착했다.

공항은 멋진 산으로 둘러싸여 있어 사진을 찍으려 하니 공항 내에선 안 된다고 누군가 막아선다. 짐을 바로 찾고 호텔에서 알려준 대로 슈퍼셔틀(Super Shuttle)이라 적힌 승합차를 탔다. 곧 승객이 모두 차자 출발한다. 호숫가를 따라 시내로 들어서며 각자 손님들이 거처하는 호텔에 내려준다. 우리는 두 번째로 내렸다. 값은 1인당 13달러이다. 한 15분 정도 왔는데 우리 돈으로 만 원을 넘게 받는다. 첫 날부터 물가가 심상치 않구나 하는 인상을 받은 것이 여행하는 내내 현실로 나타났다.

호텔은 부티끄 호텔(boutique hotel)이란 이름에 걸맞게 자그마했다. 난생 처음 지불해 보는 31만원이란 하룻밤 숙박비에 멋진 방을 기대했지만 그 정돈 아니었다. 방은 전망도 좋고 아늑하긴 했으나 그 1/3 값이면 충분히 만족했을 것이다. 지금이 성수기라 보는 숙소마다 모두 다 빈방 없음(No Vacancy)이라고 보여주고 있으니 그렇게 받는 것을 자본주의 사회에선 나무랄 수 없다. 2주전 예약 할 때 더 싼 호텔을 찾을 수 없기도 했지만, 그래도 첫 날 밤인데 하는 내 호기도 작용해 예약을 했다.

이틀 동안 못한 샤워를 하고 시내 탐방에 나섰다. 와카티푸(Wakatipu) 호숫가를 따라 산책했다. 숲의 오래되고 울창한 나무에선 초록이 풍겨 나오고 호수에는 맑은 파란색의 빛이 잔잔하다. 그 위로 제트보트가 요란하게 달리고 배가 떠다닌다. 시내 중심부와 연결된 모래사장에는 많은 남녀가 벗고 누워있다. 오랜만에 보는 진풍경이다.

시내를 벗어나 케이블카를 타기 위해 한 15분쯤 걸어 올라갔다. 1인당 32달러하는 케이블카를 타기 위해 사람들로 이미 긴 줄이 만들어져 있다. 산에서 오직 내려오기 위해 만들어진 다운힐 산악자전거를 케이블카에 매달고 올라가는 젊은이도 많았다. 한 대에 자전거 두 개까지 실을 수 있게 만들었다. 매우 급한 경사를 타고 잠시 올라가니 퀸스타운 시내와 호수를 내려다 볼 수 있는 라운지가 있다. 그 산 위에서 산악자전거를 타고 아래까지 내달리는 사람들도 있고, 스노우드 보드 타듯이 루보(Lubo)라고 하는 바퀴 달린 작은 차에 한둘이 타고 주어진 트랙을 내려오기도 한다. 더 올라가면 패러그라이딩 하는 곳이 나온다.

아내가 즐거우니 나 또한 즐겁다

저녁때가 되었다. 식당을 찾아 이곳저곳 다니다 양고기를 전문으로 하는 근사한 식당을 찾았다. 아내는 배고프지 않다 하여 나만 시켰다. 그녀는 배 안 고프면 때가 되도 잘 안 먹는다. 양고기 요리 하나와 오랜만에 뉴질랜드산 맥주 두 병을 주문했다.

평소에 거의 먹지 않는 양고기를 뉴질랜드이니 혹시나 하는 기대감에 주문했다. 그런데 그 맛은 기대 이상이었다. 이래서 성경에서도 희생 제물로 자주 양을 언급했나 보다. 아내는 끝내 손도 대지 않았다. 맥주만 마셨다. 후식으로 커피가 나왔는데 두 잔이 나왔다. 분명 서비스 하는 사람의 말로는 서비스(free of charges)라 했는데 계산서엔 포함되어 있었다. 모두 해서 60달러로 5만원 남짓이다. 첫 날이라 기분을 좀 냈다.

썸머타임제를 실시하고 있어서인지 9시가 되어서야 어둠이 깔리기 시작한다. 숙소 밖 산 위에 눈썹 같은 달이 걸려 있다. 방은 참으로 아늑했다. 비록 내 생각보단 3배나 비싼 값을 치루긴 했지만. 33년 전 신혼 첫 날보단 훨씬 농익은 몸과 마음을 갖고 3월에 환갑을 맞는 아내와 함께 한껏 좋은 시간을 보내고 다음날 늦잠까지 한 번도 깨지 않고 잤다. 아내가 즐거워 하니 나 역시 즐거운 마음이다. 3은 참으로 행운의 숫자야 우리 한민족에겐. 행운의 숫자 3과 함께 아늑한 밤을 보냈다.