[우리문화신문=김영자 작가] “전쟁”이라면 아마 “때리고”, “부수고”, “마스고(짓찧어서 부스러뜨리고)”, “폭격하고”, “총과 대포 비행기 출동”을 생각하게 될 것이다.

그러나 “힘으로도”, “총으로도” 하지 않는 전쟁이 있었는데 바로 벌레들과의 전쟁이었단다. “벌레”라는 말만 들어도 나는 무섭고 징그럽고 더러워 메스껍고 온몸에 소름이 쫙 끼쳤단다.

아마도 1952년이던 것 같다. 벌레와의 전쟁을 해야만 하는 인간들은 아직 그 어떤 살상화학약품도 발명해 내지 못하였단다. 아마도 해방된 지 오래지 않아서 공업이 발달 못하였을 것이다. 지금 같으면야 비행기로 쏵 분무하면 될 것을…….

도처에 파리떼가 욱실거렸고 길가의 나무에, 곡식밭에 온통 이름모를 벌레가 욱실거려 방금 자라나고 있는 곡식밭을 요정낼 잡도리를 하는가 싶더구나. 벌레들은 곡식대에 매달려 곡식의 잎사귀로부터 속대까지 먹고 있어 그대로 방치해둔다면 곡식밭은 그야말로 밀대를 놓을 것이고(뻔뻔하게 싹 없앨 것이고) 인간은 속수무책으로 눈 뻔히 뜨고 있게 될 판이었단다. 탄알도 쓸데 없구, 힘도 쓸데없었으나 전쟁은 반드시 해야만 했었단다. 하여 전민이 동원되어 밟아 죽이고 쓸어서 태워 죽이는 방법이었단다.

학교에서는 학교로 오고 갈 때 길가나 나무에 있는 벌레들을 몇 백 개씩 잡는 임무를 주었단다. 그때 소학교 일학년이던 나도 학교 갔다 올 때면 책보를 허리에 띠고 고무신을 단단히 동여매고 발로 디뎌서 벌레를 죽일 수밖에 없었단다. 학교의 임무이니 안하면 안되고……. 처음엔 너무도 겁나고 징그러웠단다. 처음 밟아 죽일때 그 “꿈틀”거리는 감각, 몸뚱아리가 미끄덕 거리면서나는 그 “찍” 소리에 난 소름이 끼쳐 저도 모르게 “으악” 소리도 질렀고 메스꺼워 토하기도 하였단다.

또 여럿이 함께 풀빗자루를 만들어 벌레들을 쓸어서 구덩이를 파고 넣은 다음 불을 지펴 넣어서 죽이곤 파묻기도 하면서 임무를 완성하였단다. 또 파리 번데기 잡기 임무를 완성하기 위해선 퇴비장이거나 변소 주위를 파헤쳤는데 새하얀 번데기가 우르르 나오면 정말 메스꺼워 기절할 정도였단다. 나는 엄마가 만들어 준 싸리나무 집게로 집에서 아가리가 큰 병에 집어넣었단다. 이것을 선생님께 보여야하기에 어떤 애들은 제가 먼저 임무를 완성하겠다구 마구 손으로 집어넣기도 하더란다. 엄마는 이러는 애들에게 주의를 주더구나!

이렇게 우리가 벌레와의 전쟁을 치르고 있던 어느 날 생산대 리 대장의 전투명령이 내렸단다. 온동네의 8살 이상인 학생과 사원(중국 건국초기 농촌 행정구역 ‘인민공사’의 소속 농민)들을 전쟁터로 불렀단다. 난 집에 와서 엄마와 “난 새벽에 깨어나지두 못하구 또 무서워서 못하겠는데……”하였더니 엄마는 버럭 화를 내시는 것이었단다.

“네가 몸이 약하고 어려서 무섭긴 하겠지만, 안 돼, 이 벌레들을 우리가 잡지 않으면 벌레가 우리를 잡아먹는단다. 지금 벌레들이 곡식을 다 먹는데 우린 곡식이 없으면 굶는단 말이다. 생산대(중국 건국초기 농촌 행정구역 이름) 일이면 곧 내집 일이다. 알겠니? 이건 하구 안하는 것이 아니다. 명령이다. 무조건 해야 한다.” 엄마는 사정이 없더구나!

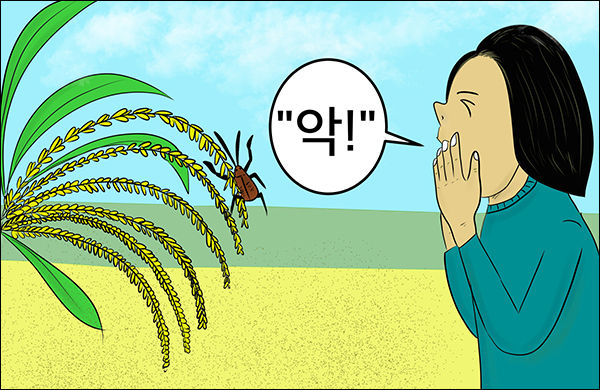

이튿날 새벽 엄마는 우리를 깨우고 우리에게 큰 보자기를 끈과 함께 주더구나. 나는 할 수없이 엄마가 주는 보자기를 안고 무거운 다리를 질질 끌며 리대장을 따라 “조밭”에 갔었단다. 글쎄 안개가 푹낀 아침 이슬에 이미 옷도 거의 젖었는데 이구동성으로 “악-”, “이찜두(어떻게 해)?”, “어우 기차다” 소리 질렀단다. 무슨 벌레들인지 조의(곡식 조 이삭) 옷꼭대기에 쭉 매달려 있는 것이…….

전투는 시작되었단다. 우리는 두 사람이 한조가 되어 한사람은 앞에서 보자기의 두 끈을 뒤로부터 허리에 매고 다른 한사람은 보자기의 다른 두 끈을 당겨 앞으로부터 허리에 매고 밭이랑에 들어섰단다. 내가 먼저 앞에 서서 천천히 걸으면 뒤의 애가 양옆의 조에 붙어있는 벌레를 보자기에 털면서 나갔단다. 앞의 애는 아침 이슬에 옷이 몽땅 젖고 벌레가 손과 몸에 떨어지기도 하였고 또 뒤의 애는 수갑(장갑)낀 손으로 벌레를 털었으니 얼마나 무섭고 징그러웠겠니?

한이랑 나가면 한보자기씩 되여 그것을 미리 파놓은 깊은 구덩이에 쏟고 불을 지펴서 태워 죽이더구나! 다음번엔 서로 바꾸고 마지막엔 이랑에 떨어진 벌레들을 밟아 죽이고……. 전투는 온 아침 계속되어 우린 옷이 다 젖고 어지러워 볼꼴 없었지만 리대장과 사원들의 칭찬에 마음이 흐뭇하기도 하더구나!

그 이튿날에는 월요일이었어도 옥수수밭의 벌레잡이 전투에도 참가하구 학교에 갔단다. 아침 이슬에 옷이 젖었지만 허리를 구부정하게 혹은 앉은걸음으로 이랑 양쪽의 옥수수대를 꽁꽁 올리(위로) 주물려야 했단다. 그러면 그 옥수수속대 안의 벌레들이 “찍” 혹은 “뚝뚝” 소리를 내면서 몸뚱이가 터지는 소리가 들리더구나! 그 소리를 들으면 온몸이 오싹해지고 손이 떨렸는데 리대장은 뒤에서 더 꽉꽉 힘 있게 올리 주물라고 소리치시더구나. 그래야만 벌레가 완전히 죽는다하면서……

이렇게 온 아침 전투에 참가하고 나면 옷도 싹 젖었지만 맥없어 나른해 지더구나! 그래도 또 학교에는 가야했단다.

엄마는 “집체일을 잘하는 애는 착한 애”라고 하면서 칭찬도하시고 메스꺼워 하는 어린 나에게 음식도 잘해주어 나는 벌레와의 전투를 계속해 나갈 수도 있었단다. 인간과 벌레와의 전쟁에 참가한 나도 때때로 되는 엄마의 교육과 사랑 속에서 대담성과 용감성을 키웠고 집단을 사랑하는 마음 키워져 가고 있었단다. 인간은 끝내 맨손으로 벌레와의 전쟁에서 승리하여 겨우 흉년을 물리쳤단다.