[우리문화신문=김동하 작가]

아버지의 살아남은 형제는 두 분이 더 있었다.

스물네 살에 딸 하나 남겨두고 죽은 고모를 빼고,

아버지 아래로 열한 살 어린 남동생과, 열여섯 살 어린 남동생

나이 차이로 봐선 그 사이에 몇 명의 동생이 더 있었을 듯하지만,

십 남매 중에 겨우 이 정도 남은 걸로 봐서는 이것도 당신에게는 큰 상처를 소환하는 일이겠다 싶어 자세하게 물어보진 않았다.

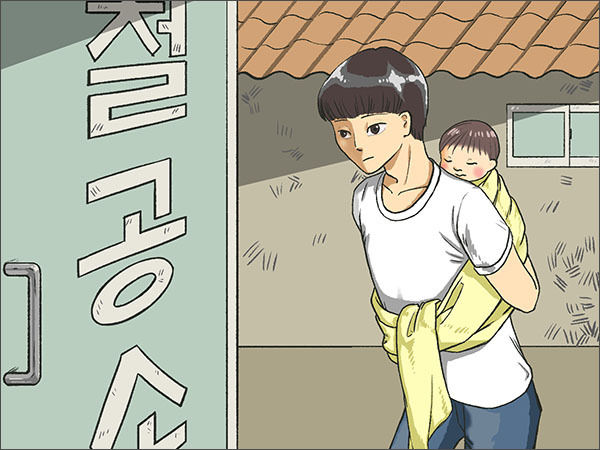

아버지 바로 아래 남동생은 아버지가 업어 키우셨다고 한다.

집에 거의 붙어있지 않는 할아버지와

그래도 남의 집 밭일이며 뭐라도 가지고 나가 시장에서 장사라도 하셔야 했던 할머니는,

애만 낳아놨지, 기르는 것에는 전혀 소질도 여력도 없으셨는지,

내 아버지가 갓난쟁이 어린 동생을 업고 일을 다니셨다고 한다.

열일곱 살에 갓난애기를 업고 철공소 일을 배우러 다니셨는데, 동내 처녀들이 항상 깔깔거리며 비웃어서 무척 부끄러웠다고 하셨다.

아버지의 아름다울 수 있던 청소년 시절은 그렇게 흘러가고 있었던 거다.

아버지가 업어 키우셨던 내 큰삼촌은 키가 작고 병약하셨다.

그리고 돌아가실 때까지 독립성도 그닥 많지 않으셨다.

항상 내 아버지를 찾아와서 이거 해 달라, 저거 해 달라 부탁하시는 것을

내가 어릴 때도 많이 봐 왔다.

그런 큰 삼촌을 아버지는 늘 나무라시면서도,

삼촌을 돌려보내시고는 당신이 동생을 너무 못 돌봐서 저리됐다고 늘 자책을 하시곤 했다.

“그 어린 걸 철공소 직공들 자는 방에 눕혀놓고 배가 고파 울어도 내가 뭐 할 수 있는 게 뭐가 있었겠노? 밥이나 조금 끓여 먹이고는 울던가 말던가 그냥 놔 뒀는데... 참.. 그기... 그래가 저 아가 키가 못 컷는 기라...”

그런 삼촌은 결혼하고도 정말 오랜 시간 동안

아버지에게 어쩌면 아들인 나 보다도 더 큰 십자가였는지 모른다.

당신의 아버지, 어머니가 돌아가셨을 적에도 눈물 한 방울 보이시지 않던 아버지는,

큰삼촌이 간암으로 돌아가셨을 적에, 중환자실과 영안실을 오가시며 참 많이도 우셨다.

마치 자식을 잃은 아버지처럼...