[우리문화신문=한성훈 기자]

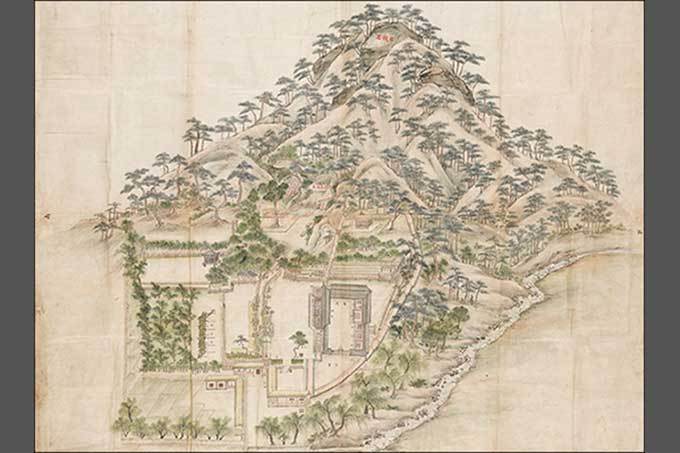

<옥호정도(玉壺亭圖)>는 순조(純祖, 재위 1800~1834)의 장인이자 안동 김씨 세도정치의 서막을 연 김조순(金祖淳, 1765~1832)의 별장인 옥호정(玉壺亭)을 그린 그림입니다. 네 장의 도련지(擣鍊紙, 다듬이질을 하여 반드럽게 한 종이)를 붙인 세로 150.3cm, 가로 193.0cm의 큰 크기로 꾸미지 않은 옛 형태를 간직하고 있습니다. 옥호정은 삼청동 9길(삼청동 133번지)에 있었는데, 그림 뒷면에 한글로 ‘삼쳥동’이라는 붓글씨가 쓰여 있습니다. 지금 옥호정 건물은 모두 사라지고, 그 터에 표석만 남아 있어 그림의 값어치가 더욱 소중합니다.

이 그림을 간직한 역사학자 이병도(李丙燾, 1896~1989)는 1960년 《서지(書誌)》를 통해 그림의 값어치를 세상에 알렸습니다. 이후 우리나라 초대 농학자이자 서울대 명예교수로 전통 조경에 큰 관심이 있었던 아들 이춘녕(李春寧, 1917~2016)에게 그림이 전해집니다. 2017년 이춘녕의 아들인 전 서울대학교 총장 이장무와 전 국립중앙박물관장 이건무 등 유족은 부친의 뜻을 받들어 이 그림을 국립중앙박물관에 기증했습니다.

삼청(三淸)과 함께 한 계산풍류(溪山風流)

옥호정도에는 북악산 백련봉(白蓮峯) 일대의 건물을 마치 하늘에서 내려다보듯 아름다운 경관으로 자세하게 그려놓았습니다. 김조순의 손자인 효명세자(孝明世子)가 주도하고 화원이 그린 것으로 추정됩니다. 먼저 옥호정은 배산임수(背山臨水, 뒤로는 산을 등지고 앞으로는 물에 면하고 있는 땅 모양)의 산수정신(山水精神)에 따라 백련봉을 등지고 있으며, 주변으로 계곡물이 옥호정을 감싸며 흐르고 있습니다. 주산(主山) 북악산은 생략하고, 내산(內山) 백련봉은 푸른 소나무가 무성한 산세를 청룡과 백호의 지세(地勢)처럼 표현했습니다.

백련봉에는 아침 해를 가장 먼저 맞이하는 바위라는 뜻의 ‘일관석(日觀石)’이 붉은 글씨로 쓰여 있는데, 중국 태산의 가장 높은 봉우리인 일관봉(日觀峰)에서 따온 것입니다. 이는 공자를 기리는 마음과 임금의 상징인 해를 가장 먼저 보는 자신의 신분을 은유적으로 표현한 것 같습니다. 북쪽에서 흘러내린 계곡물은 북쪽 외곽 담장과 나란히 흘러가며, 동쪽에서 남쪽으로 방향을 바꾸어 옥류정을 감싸고 있습니다. 계곡 주변에는 물가에 잘 자라는 버드나무를 심어 큰물로부터 건물을 보호하며, 오류선생(五柳先生) 도연명(陶淵明)의 은둔 정신도 담았습니다.

옥호정은 남향집으로 먼저 북쪽 둥근 담장과 남쪽과 동쪽의 곧은 담장으로 터를 마련했습니다. 산세를 따라 경사진 동서 방향은 높이를 달리한 석축에 따라 크게 3단의 공간으로 나뉩니다. 먼저 동쪽 계곡물에 놓인 돌다리〔板石橋〕를 통해 들어가면, 가장 낮은 곳에 진입 공간이 있습니다. 진입 공간에는 하인이 사는 하인청과 마구간과 곳간이 있는 ‘ㄱ’ 자 모양 행랑채가 좌우에 있고, 정면 행랑채가 길의 방향을 바꾸며 대문으로 인도합니다. ‘천문(天門)’으로 표현된 대문은 ‘별유천지(別有天地)’로 가는 입구임을 은유적으로 알려줍니다. 대문 앞 넓은 마당을 지나 석축 사이로 난 계단을 오르면 옥호정의 중심 공간이 있습니다.

중심 공간은 대나무 울타리에 사철나무를 심어 푸른 병풍을 이룬 취병(翠屛)과 높은 석축 위에 붉은 꽃이 핀 영산홍, 그리고 서쪽 푸른 숲이 울타리 역할을 하며 숲속 공간을 마련합니다. 취병 앞에는 학자수(學者樹)로서 정승을 상징하는 회나무인 괴목(槐木)과, 붉은 영산홍 앞에 용솟음치는 굽은 적룡송(赤龍松)이 좌우로 버티고 있습니다.

표주박 속 작은 집, 옥호산방

옥호정은 크게 ‘옥호산방(玉壺山房)’ 편액이 있는 손님을 맞이하는 남성 공간인 사랑채와, 부인과 며느리 등 여성 공간인 안채가 ‘ㅁ’ 자형을 이룹니다. ‘옥호산방’ 편액은 김조순이 1789년 동지사로 청나라에 가서 장도악(張道渥, 중국 청대 중기의 화가)에게 받은 글씨를 새긴 것입니다.

‘옥호’는 당나라 시인 왕창령(王昌齡)의 “얼음처럼 맑은 한 조각 마음 옥 항아리 속에 담아두고 있다(一片氷心在玉壺)”와 두보(杜甫)의 시 “얼음처럼 맑은 마음 담은 옥그릇(氷靑玉壺)”에서 따온 것으로, 얼음처럼 맑게 살고자 하는 마음을 표현한 것입니다. 편액 옆에는 호리병 속에 사는 신선의 집을 의미하는 ‘은사(隱舍)’라는 글자가 쓰인 호리병이 매달려 있습니다. ‘은사’는 《후한서(後漢書)》 「방술전(方術傳)」에 나오는 밤에 항아리 속으로 사라지는 호공(壺公)과 관련된 고사에서 따온 말로, 호중지천(壺中之天)과 일호지천(一壺之天) 등 신선이 사는 별천지를 의미합니다. 김조순의 문집 《풍고집(楓皐集)》에도 신선과 관련된 글이 있습니다.

이러한 ‘옥호’와 ‘은사’는 세상을 떠나 은둔하는 처사의 집을 상징하기에 김조순은 『춘야숙산(春夜宿山舍)』이라는 글에서 “홀로 와서 산속 집에 자다(獨來山館宿)”라고 표현합니다. 편액 좌우 기둥에는 “옛 편지는 먼지를 털고 보아야 하고, 이름난 거문고는 달이 떠야 타네(舊簡拂塵看 名琴候月彈)”라는 당나라 왕유(王維)의 시가 있습니다.

안채는 부엌과 방) 그리고 문간채로 구성되어 있습니다. 사랑채와 안채의 창고 사이에 있는 담장 중간에 작은 문을 두어 담장 밖 뜰에 있는 장독대〔醬庫〕로 출입할 수 있도록 했습니다. 또한 안채 뒤에 은밀한 여성 전용 화장실인 내측(內廁)을 두는 등 여성의 편리함도 고려했습니다.

눈에는 꽃과 나무, 마음에는 자연

사랑채 넓은 앞마당 앞쪽에는 화원이 마련되어 있어 당시 원예 취미의 한 단면을 엿볼 수 있습니다. 석축 윗단에는 매화나무와 종려나무가 있고, 그 옆에 재상을 상징하는 작약이 있습니다. 작약 사이 화분에는 분재용 나무가 자라고 있구요. 석축 아랫단에는 첩운정(疊雲亭) 연못에서 시작한 물이 인공의 숲을 둥글게 돌아 화단 가운데에 돌을 쌓아 만든 네모난 축대의 둥근 연못으로 이어집니다. 연못에는 군자의 상징인 연꽃이 자라고 있으며, 주변 둥근 항아리에도 역시 연꽃이 있습니다.

연못 옆 석조(石槽, 큰 돌 그릇)에는 괴석(怪石)과 함께 신선을 상징하는 수선화 또는 문인을 상징하는 붓꽃으로 추정되는 꽃이 보입니다. 석류나무가 심어진 화분, 괴석과 매화 분재, 구불구불한 줄기의 붉은 소나무 분재도 있습니다. 이제 막 싹이 올라오거나 훌쩍 키가 큰 파초도 신선과 문인을 상징하며, 한편으로 ‘파초우(芭蕉雨)’의 서정성을 담고 있습니다. 이러한 모습은 국립중앙박물관 소장 〈태평성시도(太平城市圖)〉의 꽃가게를 연상시키는 동시에, 18~19세기에 유행한 원예 취향을 보여줍니다.

다음은 화단 위에 있는 후원과 연못을 갖춘 별원, 그리고 가장 높은 곳인 옥호동천(玉壺洞天) 입니다. 먼저 후원의 맨 아래에는 중앙 담장을 경계로 활짝 핀 영산홍과 작약이 있는 3단 화단 그리고 5단으로 된 화단이 있습니다. 울타리와 화단의 붉은 꽃은 김조순의 시 「옥호정사에 영산홍 만발하네(壺舍暎山紅盛開)」의 구절 가운데 “문득 보니 언덕에 불이 오르며, 푸른 솔숲 태우려 하는 듯하네(忽看一堆火 欲燒靑松林)”를 연상시킵니다.

5단의 화계에는 사랑채의 정자 역할을 하는 죽정(竹亭)과 계단이 있습니다. 죽정은 한 칸의 작은 정자로, 문인의 상징인 대나무 숲을 대나무 기둥으로 대체하고, 은자의 상징인 소탈한 띠 지붕을 얹었습니다. 죽정 뒤에 좀 더 높은 곳에는 산반루(山半樓)가 있습니다. 산반루는 ‘산 중턱에 지은 정자’라는 뜻으로, 김조순이 1803년에 지은 시 「산반루성(山半樓成)」에 등장합니다. 옥호정 건물 가운데 가장 높은 곳에 있어 문을 열면 사방을 바라보고, 주변 소나무 숲에서 불어오는 바람도 느낄 수 있습니다.

네모난 연못 위에 세워진 별원인 첩운정은 ‘층층 구름 속 정자’라는 의미로, 구름처럼 보이는 안개 속 정자를 연상시킵니다. 연못의 물은 괴석을 놓아 석가산(石假山)을 마련한 쪽으로 흘러들어오고 있으며, 다시 수많은 바위를 세워 마치 금강산을 연출한 듯한 둥근 석가산 숲을 휘돌아 흘러가고 있습니다.

연못 정자는 경복궁 경회루와 강릉 선교장의 활래정처럼 높은 초석이 기둥 역할을 하며, 사방에 분합문을 두어 물 위에 선유(船遊) 공간을 연출했습니다. 또한 다른 정자와 달리 기와지붕을 얹어 손님을 맞이하는 공간으로서 격을 높였습니다. 연못 위의 단풍대(丹楓臺)와 단풍나무 숲은 김조순의 호인 ‘풍고(風皐)’ 곧 단풍과 연못을 연상시킵니다.

화원을 통해 첩운정으로 오르는 길 입구에 두 그루의 반송(盤松)이 있는데, 축대 아래 지지대를 받치고 있는 오래된 소나무에는 장수를 바라는 마음이 담겨 있습니다. 반송 옆 돌출된 축대에는 오미자 시렁을 마련하여 남쪽 지역 과일의 맛과 멋을 느낄 수 있게 했습니다. 아울러 후원 뒤쪽 석축 계단을 오르면 포도 시렁이 있어 서역을 비롯한 북쪽 지역 과일의 맛과 멋을 느낄 수 있습니다.

포도 시렁 뒤에는 활엽수림이 있는데, 포도 시렁과 관련된 과수원으로 추정됩니다. 김조순은 이러한 정경을 “안개 가득 산봉우리 천년 고색이고, 구름 골짜기 계절마다 맑구나. 단풍나무 숲은 돌길과 어우러지고, 소나무 문 앞 시냇물은 길게 흐르네(烟巒千古色 雲峽四時凉 石徑林楓合 松門澗水長)”라고 표현했습니다.

푸른 산처럼 아득히, 돌처럼 영원히, 샘물처럼 맑게 사는 세상

마지막으로 가장 높은 곳에 자리 잡은 옥호동천은 신선이 사는 세계를 뜻하는데, 붉은색 바위 글자로 이를 표현했습니다. 이 글씨는 김조순이 1814년에 서영보(徐榮輔, 1759~1816)에게 부탁하여 받은 것입니다. 그 옆 바위에는 “을해벽(乙亥壁) 산광여수고(山光如邃古) 석기하장년(石氣下長年)”이라는 붉은 글씨가 쓰여 있습니다. 을해년은 그다음 해인 1815년이며, “산빛은 아득한 옛날 같고, 돌의 기운은 오랜 세월 이어지네”라는 뜻입니다.

옥호동천 바위 옆에는 대나무 물통을 설치하여 물이 네모난 바위가 놓인 연못으로 떨어지게 했는데 마치 숲속 폭포를 연상시킵니다. 연못 곁에는 ‘혜생천(惠生泉)’이라는 샘이 있고, 샘 주변에 물을 담은 사각 석조가 놓여 있습니다. 김조순은 《풍고집》의 ‘을해벽’의 시구 뒤에 “나의 말이 헛된 것이 아니라면, 시험 삼아 혜생천 물 한 잔을 마셔보라(吾言應不妄 試酌惠生泉)”라는 말을 남깁니다.

옥호동천 아래에는 돌의자가 있는 고목과 정자가 있습니다. 이 정자는 신선의 소탈한 삶을 상징하듯 후원의 죽정처럼 대나무 기둥에 띠 지붕을 얹었습니다. 한 칸의 후원 소죽정과 달리 두 칸에 난간까지 두른 대죽정으로 그 위상을 느낄 수 있습니다. 이처럼 〈옥호정도〉는 조선시대 문인이 신선처럼 세상을 떠나 소탈하게 오래 살고 싶은 이상과 18~19세기 꽃과 나무를 통해 심성을 기르고자 하는 취향을 담은 그림입니다.

국립중앙박물관(윤종균) 제공