[우리문화신문=이윤옥 기자] 최우성 작가의 《사진으로 본 한국의 108산사》 2권이 출간되었다. 이번 2권은 2018년 1권 출간 이래 7년 만이다. 1권 출간 때 다짐한 ‘2년에 1권씩 완성’이라는 약속이 지켜지지 않았던 것은 ‘코로나19’라는 세계적인 전염병으로 어디든 자유롭게 다닐 수 없었던 원인이 있었던 데다가 사진집 작업이 단순한 절 안팎의 풍경만을 다루는 것이 아니기 때문이다. 최우성 작가는 말한다.

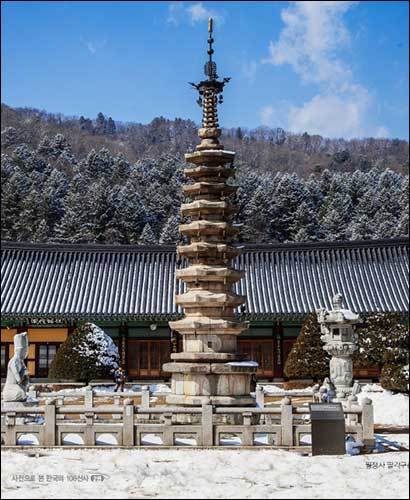

“108곳의 절을 사진으로 찍어 사진집을 펴낸다는 것은 쉬운 일이 아니었다. 예를 들면 온통 연등을 걸어놓아 대웅전 등 전각을 찍을 수 없어 연등이 내려진 뒤에 다시 찾아가기도 했고, 어떤 절은 눈이 흰눈이 쌓인 아름다운 모습을 찍고 싶어서 갔지만, 눈이 너무 많이 내려 안전상의 문제로 절 진입을 포기한 적도 있었다. 이렇게 전국에 있는 절 600~700곳의 풍경을 렌즈에 담았지만, 단순한 풍경의 기록이 아니라 각 절마다 특징을 잘 드러내는 한편, 부처님의 가피를 표현하고자 하는 충분한 계획과 끈질긴 노력이 뒤따라야 하는 것이라서 작업 기간이 길어졌다.”

숱한 절 순례를 하면서 사진을 찍어온 최우성 작가에게는 일반인들이 갖지 않은 특이점이 엿보이는 대목이 있다.

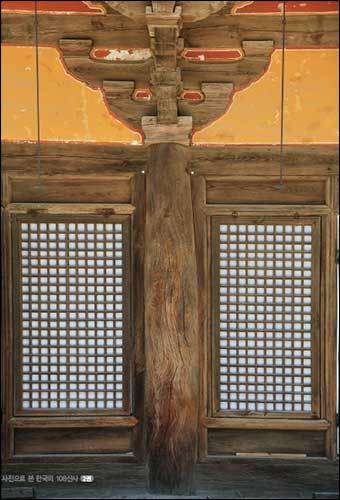

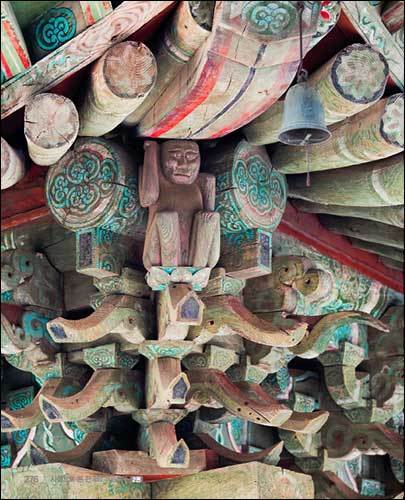

“절을 찾을 때마다 법당문에 새겨진 아름다운 꽃살문들, 법당 안 본존불 위에 설치된 화려하고 아름다운 닫집과 비천상의 신비롭고 환상적인 모습, 불보살을 봉안한 수미단(부처님 좌대)에 새겨진 신비로운 동물 조각상, 가릉빈가(극락조), 악기를 연주하는 비천 등의 모습을 감상하는 버릇이 생겼다. 또 전각 밖으로 눈을 돌리면 법당 처마 끝에 매달린 풍경(風磬), 서까래 하나하나에 그려진 단청, 대웅전 외벽을 가득 채우고 있는 다양한 벽화들, 더 나아가 시대를 초월하여 석공들의 내공이 느껴지는 불탑과 석등에 새겨진 예술성 등을 감상한 뒤에라야 셔터를 누를 수 있다”라고 말하는 작가의 말에서 내공이 느껴진다.

이는 단순한 풍경을 렌즈에 담는 것이 아니라, 작가가 전통건축을 다루는 건축사로서의 지식과 오랜 불자 생활을 바탕으로 꼼꼼히 절 건축과, 역사성 더 나아가 천년고찰이 지금까지 이어져 올 수 있었던 민초들의 ‘부처님 사랑’을 읽어 낼 수 있도록 하는 작가임을 암시한다.

한편, 이 사진집은 대웅전, 탑, 불상, 절을 둘러싼 환경을 비롯하여 각 절의 역사를 비롯하여 전각 및 동종, 석탑 등의 유래를 꼼꼼히 살펴 절을 찾는 이들에게 잔잔한 감동을 느끼게 해주는 매력이 있다. 불영사 편의 한 토막을 살펴보자.

“축원당은 숙종의 비인 인현왕후의 원당(왕실의 명복을 빌던 곳)으로 지어졌다. 이 건물이 들어서게 된 계기는 장희빈의 계략으로 인현왕후가 폐위되어 자결을 기도했는데 꿈에 불영사의 스님이 나타나 이틀만 더 기다리라는 말을 믿고 기다린 결과 환궁하게 되자 부처의 은혜라고 여기고 불영사로부터 사방십리 땅을 하사하여 축원당을 짓게 했다고 한다. 한편, 축원당은 대한제국 말인 1905년에는 울진 의병의 사령부로 쓰였으며, 임시 의병훈련장으로도 쓰여 민족의 얼을 지키는 역할을 했다.”

- 부처님을 비춘 신비한 못과 향기로운 솔숲 울진 ‘불영사’, 177쪽 -

그런가 하면, 천년고찰 강화도 전등사의 ‘철종(鐵鍾)’ 이야기도 코끝이 찡한 감동을 준다.

“전등사 보물로는 전등사 철종 (傳燈寺 鐵鍾, 1963년 지정)도 전해오는 데 이 철종의 운명이 기구하다. 현재 전등사에 있는 철종은 중국에서 건너온 것으로 북송 때(1097, 고려 숙종 2년) 제작되었다는 내용의 한자가 몸통에 새겨져 있다. 원래 전등사에는 동종(銅鐘)이 있었는데 일제강점기에 그만 일제에 빼앗기고 말았다. 해방 직후 주지스님은 혹시 동종이 한국에 남아 있을지도 모른다는 생각에 동종을 되찾기 위해서 인천항 일대를 샅샅이 뒤지기 시작했다. 그때 부평 군기창에 커다란 종 하나가 있다는 말을 듣고 그곳으로 달려갔으나 그곳에서 발견한 종은 태평양전쟁 당시 일본군이 무기를 만들기 위해 중국에서 징발해 온 것으로 스님은 이 종을 전등사로 옮겨왔다고 한다. 중국의 철종(鐵鍾)은 비록 동종(銅鐘)은 아니지만 종소리가 청아할뿐더러 명문(銘文)이 새겨져 있어 중국종 연구에 귀중한 자료가 되고 있다.”

- 고구려시대 창건한 유서깊은 지장 성지 강화 ‘전등사’, 269쪽 -

이런 절의 내력을 알게 되면 더욱 절을 사랑하게 되고 전각 하나라도 꼼꼼히 둘러보면서 천년고찰의 역사를 지닌 한국 절의 향기를 느끼게 될 것이다.

《사진으로 본 한국의 108산사》 2권에는 청담 큰스님의 호국참회 기도도량 삼각산 ‘도선사’, 한국불교태고종의 총본산, 도심 속의 천년고찰 서울 ‘봉원사’ 등 서울 소재 절을 비롯하여 생육신 매월당 김시습의 향기가 서린 부여 ‘무량사’, 마음속의 만월을 채우는 문수보살 성지 평창 ‘월정사’ 등 강원도 소재 절, 해인삼매의 맑은 마음ㆍ법보종찰 합천 ‘해인사’ 등 경남권 소재의 절까지 전국의 천년고찰이자 명찰 등 27곳의 풍경을 담았다. 이로써 모두 54곳의 절이 《사진으로 본 한국의 108산사》 1, 2권에 실렸으며 앞으로 54곳을 추가로 촬영하여 전 4권에 108산사를 모두 담을 예정이다.

작가는 강조한다. “사진집에 나오는 가람의 모습들이 모두 아름다워 보이지만, 사실 한국의 절은 임진왜란, 일제침략기, 6.25한국전쟁 등의 병화(兵禍)를 겪으며 굴절된 역사의 소용돌이 속에서 살아남아 온 것이기에 한 장의 사진일지라 그 의미가 매우 남다르다.”라고 말이다.

고색창연한 한국 절의 사진들을 한 장 한 장씩 넘겨 가면서 절이 걸어온 역사를 더듬다보면 숱한 전쟁의 포화 속에서도 끈질긴 생명력으로 남아있는 산사에 이르는 돌계단 하나, 단청 벗겨진 대웅전 서까래, 이끼 낀 석탑 하나가 주는 의미가 남다를 수밖에 없다. 이번에 도서출판 얼레빗에서 펴낸 최우성 작가의 《사진으로 본 한국의 108산사》 2권은 그래서 더욱 소중한 한국불교의 자산이자 우리나라의 소중한 문화유산의 기록이라는 관점에서도 깊은 의미를 부여할 수 있다는 생각이다.

효천(曉天) 최우성은 한겨레건축사사무소 대표로 한국 전통건축에 대한 일을 해오고 있다. 한편, 한국불교사진협회장(2017~2020)을 맡아 한국불교영상 포교에 힘을 보태고 있으며, 현재도 한국의 아름다운 절을 사진에 담는 작업을 꾸준히 하고 있다.

건축 관계로는 건축사(1993년), 문화재수리기술자(실측설계, 2000년) 자격으로 문화재실측설계, 불교사찰설계, 전통한옥신축설계, 한옥보수설계 등의 일을 하고 있으며, 사진 관련해서는 포토클럽 회원(2008년~2014) 회원전 3회, 한국불교사진협회 회원(2010~현재) 회원전 15회, 제1회 개인전(2016년, 불국토를 꿈꾸며)을 열었다.

현재, 문화유산사진작가(2012~2025년 현재)로 전국의 문화유현장을 찾아 사진으로 담는 작업과 불교 사진작가로 전국의 사찰 문화유산 사진 작업을 하고 있으며, 인터넷 신문<우리문화신문> 사진부장(2013~2025 현재)으로 한국의 전통문화재, 명승지, 문화행사 등을 소개하고 있다.