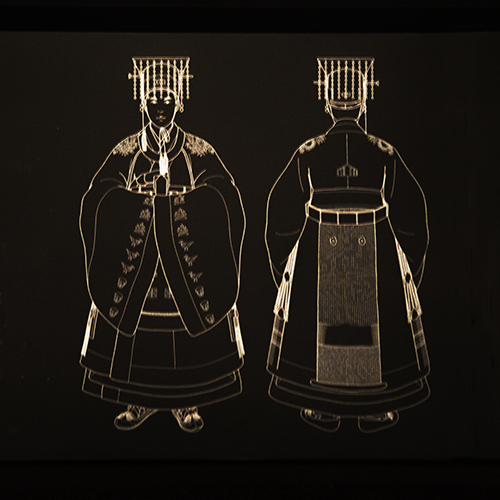

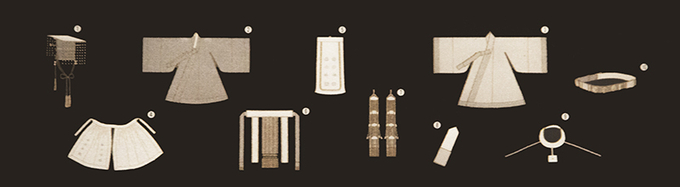

[우리문화신문=최우성 기자] 조선국왕의 으뜸 예복은 면복이다. 면복(冕服)은 머리에는 면류관(冕旒冠)을 쓰고 몸에는 곤룡포를 입고 손에는 규(圭)를 들고 았는 모습이다. 한국 임금들의 면복은 고려전기부터 조선말까지 임금이 제례 때 착용했던 관복으로, 면류관은 임금, 세자, 세손 등 신분에 따라 연판의 너비와 늘어뜨리는 장식의 숫자가 각각 달랐다. 곤복(곤룡포)는 상의, 하의, 중단, 폐슬, 혁대, 대대. 패옥 등으로 구성되는데, 곤복의 특징으로는 일월성신 이나, 산과 용, 꽃 등의 무늬가 있다. 또 이 때 손에 드는 규(圭)는 임금은 9촌(약 27cm) 청옥규를 들었다. 면복은 평상시에는 입지 않고 특별한 날 혼례 때와 선왕의 제사때 입었던 임금의 제복이었다.

위 사진은 경복궁 서쪽 국립고궁박물관에서 현재 전시중인 조선시대 임금의 복식을 촬영한 사진이다.

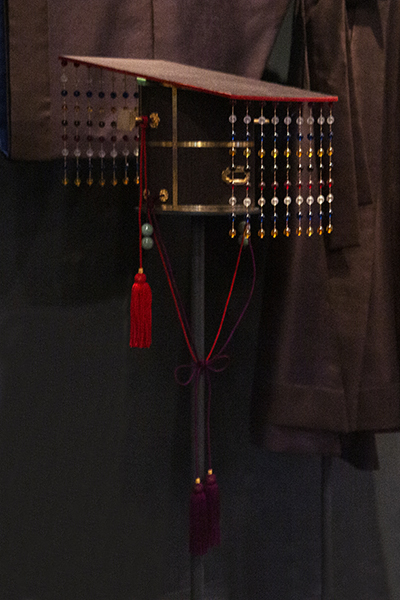

면류관은 중국 고대 관모인 작변(爵弁)에서 유래한 것으로 알려져 있는데, 중국에서도 시대별 다양하게 변화해 왔다. 한국 임금들이 썼던 면류관은 너비 8치(25cm) 길이 1.6척(약 50cm) 앞은 둥글고 뒤는 네모졌으며 곁은 현색(뚜렷이 드러나 보이는 색깔) 비단을 덮고 안은 훈색(纁色, 무지개처럼 선이 분명하지 않고 희미한 빛깔) 비단을 쌌다.

곤복(곤룡포)은 의(衣)ㆍ상(裳)ㆍ중단(中單)ㆍ폐슬(蔽膝)ㆍ혁대(革帶)ㆍ대대(大帶)ㆍ패옥(佩玉)ㆍ수(綬)ㆍ 말(襪) · 석(舃)이었다. 여기에 규(圭)를 두손으로 들고 있는 모습이 임금의 완성된 제복이었다. 곤룡포를 이루는 주요 구성요소를 다시 보면 다음과 같다.

의(衣): 의는 위에 입는 옷으로 청과 흑에 약간의 적색이 섞인 검은빛 비단으로 지었다.

상(裳): 무릅 앞에서 뒤까지 치고 가리우는 옷으로 우리나라 임금의 상은 3염(染)하여 나온 훈색 증으로 지은 전 3폭, 후 4폭의 것이었다.

중단(中單): 단의(單衣)로 된 중의(中衣)라고 할 수 있다. 단의는 홑으로 된 것으로 위와 아래를 직선적으로 통재(通裁)한 것이다. 단의(單衣)로 된 중의(中衣)라고 할 수 있다. 단의는 홑으로 된 것으로 위와 아래를 직선적으로 한꺼번에 마름질(재단)한 것이다. 중의로 입게 되어서는 중단으로서 조복 · 제복의 안 옷이 되었다. 조선시대 국왕의 중단은 백색 증으로 지었다.

폐슬(蔽膝): 무릎 앞을 가리는 장방형의 의(衣)이다.

혁대(革帶): 조선시대 면복에는 혁대가 겉옷에 가려서 바로 보이지 않지만 폐슬 · 패옥 · 수 등을 사용한 것으로 미루어 이 역시도 사용되었으리라고 짐작된다. 대한제국 황제 곤복에는 혁대의 규정이 있어, 앞에는 옥을 사용하고 뒤에는 옥을 사용하지 않고 패수(佩綬)를 매달아 이를 가렸다고 한다.

대대(大帶): 조선시대 임금 예복에 띠던 큰 띠

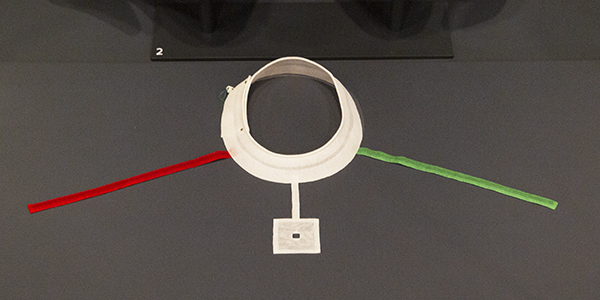

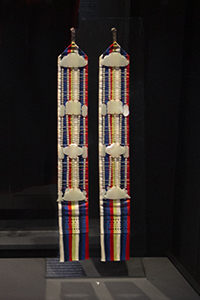

패옥(佩玉): 조선시대 국왕 곤복 좌우에 늘이어 차는 옥

말(襪): 임금이 신는 버선

석(舃); 왕이 신는 신발로 비색 단으로 거죽을 하고 백색 증으로 안을 하였다고 한다.

규(圭): 홀과 같은 것으로서 조선시대 임금의 규는 청옥규였으며, 길이 9촌, 너비 3촌이었다.