① 생각과 말을 하고 기구를 만들어 쓰며 사회를 이루어 사는 동물

② 자연과 사회의 주인으로서 자주성과 창조성, 의식성을 가지고 있으며 세상에서 가장 발전되고

힘 있는 사회적 존재.

③ 생각을 하고 언어를 사용하며, 도구를 만들어 쓰고 사회를 이루어 사는 동물.

남녘의 국어사전인 ①《우리말큰사전》과 ③《표준국어대사전》은 사람을 ‘동물’ 곧 ‘짐승’이라고 풀이해 두었다. 북녘의 국어사전인 ②《조선어대사전》은 ‘자주성, 창조성, 의식성, 사회적’ 같은 얼떨떨한 낱말을 많이 썼지만, 사람을 동물이라 하지는 않고 ‘자연과 사회의 주인으로 가장 힘 있는 존재’라 했다.

사람을 동물 아닌 것으로 풀이하느라 애쓴 마음은 헤아릴 수 있으나, ‘자연과 사회의 주인’이란 말은 지나치다. 우리 겨레는 예로부터 자연을 고마운 벗으로 여겨 함께 더불어 살아가고자 했을 뿐 아니라, 사람이 주인으로 자연을 마음대로 부리려 들면 자칫 누리를 망가뜨릴 수도 있기 때문이다.

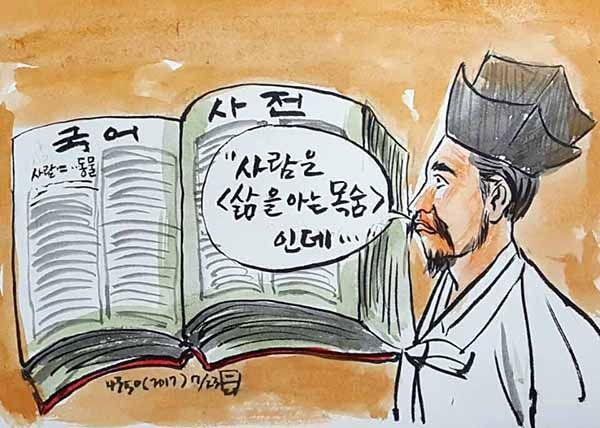

어떤 분은 ‘사람’을 ‘삶’이라 풀이했다. ‘사람’이란 말에 들어 있는 음운을 간추리면 곧 ‘삶’이 된다고 본 것인데, 과연 ‘사람’에 들어 있는 음운에서 거듭 쓰인 ‘ㅏ’ 하나를 버리고 나면 ‘삶’만 남는다. 그분은 또 사람의 값어치는 어떻게 사느냐 하는 삶에 따라 매겨지는 것이라고 했다. 참으로 옳은 말이다. 사실 ‘사람’이라는 낱말은 본디 ‘살다’라는 움직씨에 ‘퇺(암)’이라는 이름씨 씨끝이 붙어서 이루어진 이름씨 낱말이다. 뜻으로는 ‘사는 것’ 또는 ‘살아 있는 것’ 곧 ‘삶’이다. 일찍이 국어학자들이 이렇게 밝혀 놓아서 우리는 그렇게 알고 있다.

그러나 나는 ‘사람’이라는 낱말을 ‘삶’으로 간추리는 것에만 머무르고 싶지 않다. 말이란 본디 소리든 뜻이든 세상이 달라지면 거기 따라 바뀌게 마련이다. 그래서 요즘 우리에게 ‘사람’이란 ‘살다’와 ‘알다’라는 두 낱말이 함께 어우러져 이루어진 것으로 보고 싶다. 굳이 맞춤법으로 하자면 ‘살다’의 줄기 ‘살’에다가 ‘알다’의 줄기 ‘알’을 이름꼴 ‘앎’으로 바꾸어서 붙인 것으로 보고 싶다.

그러니까 맞춤법으로 보면 [살+앎]이라 하겠으나, 뜻으로 보면 [삶+앎]으로 알아야 하겠다. 그러니까 ‘삶을 아는 것’이 곧 사람이고, ‘삶을 아는 목숨’이 사람이라는 뜻이다. 왜 사는지를 알고, 어떻게 살아야 하는지를 알고, 어떤 삶이 보람차고 헛된지를 알고, 무엇이 값진 삶이며 무엇이 싸구려 삶인지를 알고서 살아가는 목숨을 ‘사람’이라 부르는 것이다.