느낌과 생각과 뜻이라는 마음의 속살들은 몸에서 말미암지만, 마음 안에는 몸에서 말미암지 않는 속살이 있다. ‘얼’이 바로 그것이다. 얼은 몸에서 말미암지 않으므로, 사람은 스스로 그것이 있는지 없는지 알 수 없다. 그런데도 ‘얼’이라는 낱말이 있다는 것은, 우리 겨레가 그것의 있음을 알고 살아왔다는 말이다. 몸으로는 느낄 수도 생각할 수도 없다는 말과 마음으로는 그것이 있는 줄을 알았다는 말은 서로 어긋난다. 그러나 이런 어긋남이야말로 사람을 사람이게 하는 신비가 아닌가 싶다.

‘얼’이라는 낱말의 쓰임새를 살피면 그것이 마음의 참된 속살이라는 것을 알 만하다. ‘얼간이’, ‘얼뜨기’, ‘얼빙이’, ‘얼빠졌다’ 이런 낱말의 쓰임새가 바로 ‘얼’의 뜻을 드러내고 있다. ‘얼간이’는 [얼+간+이]로 쪼갤 수 있는 낱말로, ‘얼이 가 버린 사람’이라는 뜻이다.

‘얼’이 어딘가 나들이를 가 버리거나 아예 제자리를 비워 두고 나가 버린 사람이라는 뜻이다. ‘얼뜨기’는 [얼+뜨+기]로 쪼갤 수 있는 낱말로, ‘얼이 하늘 높이 뜬 사람’이라는 뜻이다. 얼이 몸 바깥 허공으로 떠 버려서 제자리를 지키지 못하는 사람이라는 뜻이다.

‘얼빙이’는 [얼+빈+이]로 쪼갤 수 있는 낱말로, ‘얼이 비어 버린 사람’이라는 뜻이다. 얼의 자리가 비어 버리고 껍데기만 남은 채로 사람 모습만 하고 있다는 뜻이다. ‘얼빙이’나 ‘얼뜨기’나 ‘얼간이’의 사람됨을 싸잡아서 ‘얼빠졌다’ 한다. 얼이 사람의 마음에서 빠졌다는 것인데, 얼이 빠지는 길을 자리를 비우는 것(얼빙이)과 허공으로 떠 버리는 것(얼뜨기)과 정처 없이 나가 버리는 것(얼간이)으로 생각했던 셈이다.

이런 낱말을 우리는 나날이 이렇게 쓰며 살아간다. “그 사람 말하는 걸 보면 아무래도 얼간이가 틀림없어!” 이런 쓰임새로 보면, ‘얼’이란 그 사람이 말하는 것에서 드러나는 것임을 알겠다. “아무개 그 사람 어쩌다가 얼뜨기같이 그런 짓을 했어?” 이런 쓰임새로 보면, ‘얼’이란 그 사람이 하는 짓에서 드러나는 것임을 알겠다.

“그렇게나마 마무리했으니 그래도 얼빙이 소리는 듣지 않게 되었다.” 이런 쓰임새로 보면, ‘얼’이란 일을 처리하고 매듭짓는 슬기에서 드러나는 것임을 알겠다. “아무리 얼빠졌기로서니 사람이 어찌 그럴 수가 있나?” 이런 쓰임새로 모두 모아 보면, ‘얼’이란 사람됨의 마지막 옹이, 곧 마음의 참된 속살임을 알겠다. 제가 해야 할 몫을 제대로 하면서 사람다운 사람으로 반듯하게 살아가자면 ‘얼’이 제자리를 지켜야 한다는 뜻을 똑똑히 가르치기 때문이다.

‘얼’은 어떻게 생긴 낱말인가? ‘얼’은 ‘알’과 같은 말이다. 알다시피 우리말은 모음을 밝은 것과 어두운 것으로 나누어 서로 넘나들게 하면서 느낌을 달리 불러일으킨다. 그래서 ‘알’이 ‘얼’로 되기도 하고, ‘얼’이 ‘알’로 되기도 한다.

‘알’은 알다시피 목숨 있는 모든 것들의 ‘씨앗’을 뜻한다. 땅 위에 있는 모든 푸나무(풀과 나무)들과 거의 모든 날짐승을 비롯하여 물 안과 땅 위에 사는 짐승들도 여태 알을 낳아서 새끼를 까는 것들이 적지 않다. 아주 먼 옛날에는 사람도 그랬던 것인지, 여러 겨레의 서낭 이야기에는 알에서 태어나는 사람의 이야기가 적지 않다.

말하자면, ‘알’이란 하늘 아래 있는 온갖 목숨이 세상에 태어나도록 하는 씨앗이라는 뜻이다. 또한 알은 ‘알맹이’ 또는 ‘알짜배기’라는 뜻이기도 하다. 배 안에 들어 있는 알맹이를 ‘배알’이라 하듯이 몸 안에 들어 있는 알맹이를 ‘속알’이라 하지만, 그것이 몸의 알이기만 한 것이 아니라 마음의 알이기도 하기 때문에, 그런 모두를 싸잡은 사람의 알맹이로서 ‘알(얼)’이라 했다. 이것이 없으면 사람은 한갓 껍데기에 지나지 않는 것, 곧 사람의 알짜배기며 사람의 알맹이며 사람의 참된 임자가 ‘얼’인 것이다.

그리고 ‘얼’은 ‘알다’라고 하는 움직씨의 몸통인 ‘알’이다. ‘알다’의 몸통인 ‘알’은 곧 ‘앎’이다. ‘얼’은 아는 것이며, 알게 하는 힘이라는 뜻이다. 살갗, 눈, 귀, 코, 입 같은 몸으로 바깥세상을 아는 것뿐만 아니라, 그런 것들로는 도무지 알 수 없는 저 너머에 또 다른 무엇이 있다는 것까지를 아는 힘이다. 좁은 시간과 공간 안에 갇혀 있는 한낱 사람이면서도 끝이 없는 시간과 공간이 있음을 아는 힘, 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 알고 무엇을 해야 하고 무엇을 하지 말아야 하는지를 아는 힘이다.

무엇보다도 제 스스로를 들여다볼 줄 알고, 제가 어디서 왔으며 어디로 가야 하는가를 아는 그런 힘이다. 얼이 그처럼 끝없는 시간과 공간과 더불어 언제나 죽지 않고 길이 살아 있는 것이기에 그럴 수 있는지도 모르겠다.

‘얼’은 몸에서 생겨나는 것이 아니라 오히려 먼저 얼이 있고 거기서 몸이 생겨나는 것이다. 그러니까 ‘얼’이란 사람이라는 목숨이 생겨나도록 열어 주는 초자연의 힘이며 씨앗이다. 그것은 몸에서 생겨난 속살이 아니기 때문에 몸과 마음이 그 움직임조차 눈치챌 수도 없다. 있는지 없는지도 모르고 머무는지 떠나는지도 모르니, 깨끗한지 더러운지도 모르면서 어떻게 얼을 이야기할 수 있었을까? 그만큼 자연을 뛰어넘는 것이기에 사람이 제 얼을 이야기하는 것은 어림없는 노릇임에 틀림없다. 하지만 우리 겨레는 그런 얼을 알았고, 그런 얼을 이야기하면서, 그런 얼을 지니고 살았다.

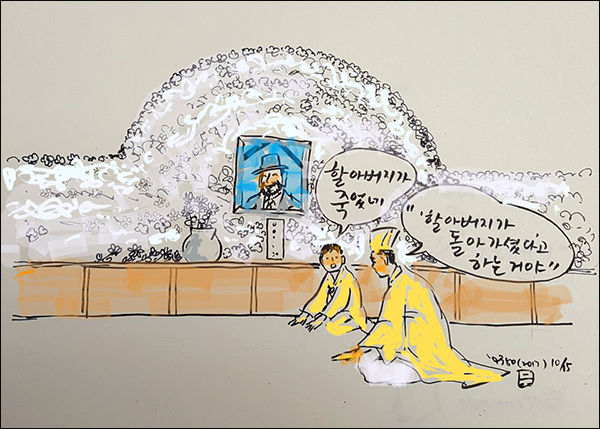

우리 겨레는 사람이 죽으면 푸나무나 짐승처럼 ‘죽었다’ 하지 않고 ‘돌아갔다’ 한다. 무엇이 돌아갔다는 것인가? 몸이 돌아간 것은 아니다. 몸은 숨이 멎어 우리 눈앞에 주검으로 누워 있기 때문이다. 그러면 마음이 돌아갔는가? 그럴지도 모른다. 그러나 느낌과 생각과 뜻으로 이루어진 마음이란, 몸에 뿌리를 박고 생겨났으며 몸뚱이와 떨어질 수 없다. 몸에서 말미암고 몸에서 떨어질 수 없는 것들이 몸을 두고 어디로 돌아갈 수 있을 것인가?

굳이 돌아간다면 본디 나왔던 몸으로 돌아갈 수밖에 없으나, 몸은 이미 깃들일 수 없는 주검으로 바뀌었다. 그러니 몸이 자연으로 흩어지는 것과 같이 마음도 자연으로 흩어지는 수밖에 없다고 보아야 한다. 여기까지는 푸나무와 짐승들이 겪는 죽음이다. 그런데 사람은 그런 죽음을 뛰어넘어 ‘돌아가는’ 것이다.

사람이 죽었는데 돌아가야 하는 무엇이 있다면 그것은 ‘얼’일 수밖에 없다. 얼은 본디 몸에서 말미암은 것이 아닐뿐더러 길이 살아남을 수 있는 것이기 때문이다. 그렇다면 얼은 어디로 돌아가는가? 본디 왔던 거기로 돌아가야 ‘돌아간다’는 말이 말답게 된다. 얼이 본디 왔던 거기는 어디인가? 아무도 알 수 없는 물음이다. 사람의 힘으로 밝힐 수 없기 때문이다. 그러나 ‘돌아간다’는 말을 쓰면서 살아온 것으로 보면, 우리 겨레는 죽어서 돌아가는 거기를 알았다고 보지 않을 수 없다. 그것은 참으로 놀라운 직관과 날카로운 통찰력이 아니면 이루어 낼 수 없는 일이다.

세상에는 뛰어난 직관과 통찰력으로 누리 너머를 들여다보고, 거기서 들리는 소리를 들으며 깨달음을 얻은 큰 스승들이 있었다. 그런 스승들은 한결같은 목소리로, 온갖 목숨을 있게 하는 조물주, 아무것도 없는 데서 있는 것을 이끌어 내는 창조주, 하늘과 땅을 빛으로 밝히며 만물을 있게 하는 천지신명, 우주의 뿌리인 제일 원인, 하늘의 임금이신 하느님(천제 또는 상제)…… 이름이야 어찌 되었건 바로 그분 또는 그분이 계시는 곳이 사람이 죽어서 돌아가야 할 거기라고 가르쳤다.

우리 겨레는 일찍이 그런 스승을 만난 적이 없었지만 얼을 알았고, 얼이 거기로 돌아간다는 사실을 알았다. 그래서 ‘얼’이며 ‘돌아간다’ 같은 낱말을 만들어 쓰면서 살았다.

그런데 사람이 죽으면 본디 거기로 돌아가는 얼은 ‘얼’이라 부르지 않는다. 사람의 몸 안에 들어 있을 적에는 그것이 몸의 알이기에 얼이지만, 마음과 몸을 벗어나 홀로 있으면 스스로 무엇의 알일 수가 없어 얼이라 부를 수가 없기 때문이다. 그래서 바꾸어진 이름이 곧 ‘넋’이다. 살아 있는 사람의 몸속에 있을 적에는 얼이라 하던 것을, 사람이 죽어 몸 바깥으로 빠져나오면 넋이라 부른다.

살아 있는 사람에게도 더러 ‘넋 빠진 사람’이니 ‘넋 나간 사람’이니 ‘넋을 놓고 있다’느니 하지만, 그것은 넋이 나가고 몸뚱이만 남은 사람, 곧 주검과 다를 바 없는 사람이라는 뜻으로 몹시 몰아치는 말이다. 살아 있는 사람 안에 넋이 있어서 그렇게 쓰는 것은 아니다.

‘넋’은 일찍이 글로 적혀 있어서 그런 쓰임새를 더듬기가 어렵지 않다.

넉시라도 님을 녀닛경 너기다니 - 고려노래, <만전춘별사>

백골이 진토 되여 넉시라도 잇고 업고 - 정몽주, <단심가>

이런 노래로 보면, 고려 적에 벌써 ‘넋’이란 말이 널리 쓰였음을 알 수 있다. ‘(죽어서) 넋이라도 임과 함께 살아가리라 여겼더니’, ‘(죽어서) 뼈들은 흙이 되고 넋까지도 있든 없든’, 이렇게 노래했으니 ‘넋’은 몸이 죽은 다음에 죽지 않고 홀로 남아 있는 무엇을 뜻하는 것임을 훤히 알아볼 수 있다. 요즘에도 굿판에서 ‘넋건지기, 넋걷이, 넋굿, 넋두리, 넋맞이, 넋반, 넋풀이’ 같은 낱말을 자주 쓴다.

우리 무교에서는 넋이 깨끗해야 본디 왔던 그곳으로 편안히 돌아간다고 여겼다. 제 명에 죽지 못한 사람의 넋일수록 깨끗이 씻어 주지 않으면 길이 편히 쉴 고향으로 돌아가지 못하고 구천을 떠돌며 온갖 아픔을 겪는다고 보았다. 그래서 오구 서낭에게 맡겨 넋을 건지고, 넋을 달래고, 넋을 씻어 길이 쉴 수 있는 그곳으로 데려다 달라고 굿을 벌였다. 얼이 몸과 마음에 들어와 있을 적에 갖가지 고달픈 삶이 때도 묻히고 흠도 내었을 것으로 보았기 때문이다. 그런 때와 흠을 씻어 내고 본살같이 되돌려 놓지 않으면 보내 주신 분이 기꺼이 받아들여 주지 않는다고 믿었다.

넋에 묻은 때와 흠은 사람마다 그야말로 천차만별이겠으나, 그것을 씻어 내는 씻김의 아픔은 무엇으로도 견줄 수가 없다. 저승에서 받아야 하는 넋 씻김의 아픔이 얼마나 무서운지를 안다면, 살아생전에 몸과 마음으로 얼에다 때를 묻히는 사람은 아마도 없을 것이다. 이것은 힌두교와 불교와 그리스도교와 마호메트교 같이 세상에서 가장 많은 사람들이 믿고 살아가는 위대한 종교에서 가르치는 바에 조금도 뒤지지 않는 깨달음을 지닌 가르침이다.