[우리문화신문=석화 시인]

작품 해설

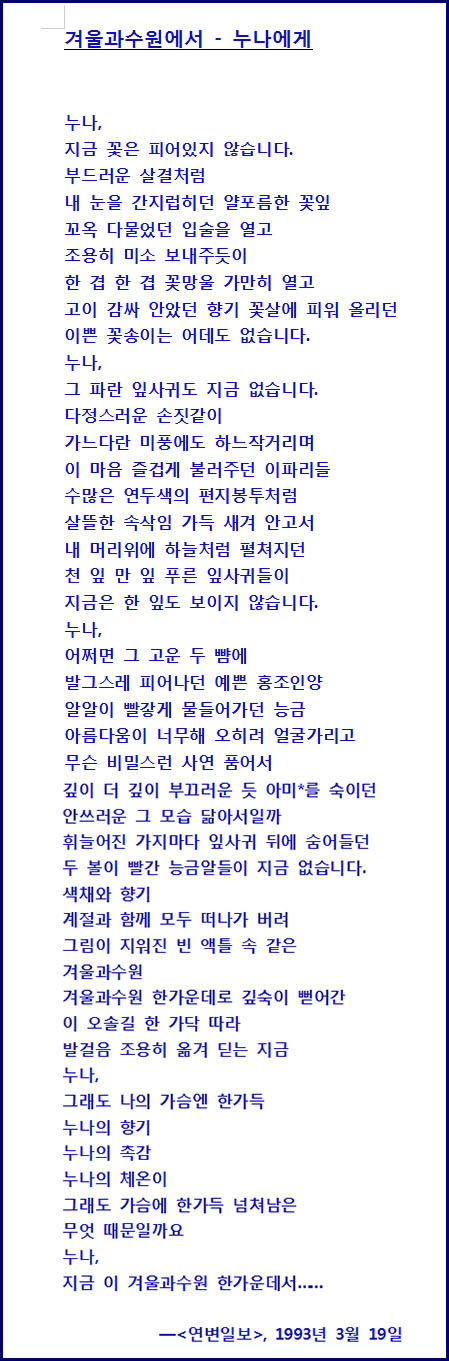

시인은 작품에서 ‘누나’를 향하여 무슨 말인가 연신 ‘발신(発信)’하고 있다. 그런데 이것은 일방적인 ‘발신’이다. ‘누나’라고 불리는 ‘대상’에서부터 한번도 ‘답신’이 오지 않았기 때문이다. ‘누나’는 다만 ‘수신’할 뿐 한 차례도 ‘발신’하지 않는다. ‘누나’는 마지막까지 ‘수신’만 한 것이다. ‘내’가 겨울과수원의 한가운데서 ‘누나’에게 말을 건넨다기보다 ‘누나’에게 일방적인 ‘통신’을 하고 있었으며 ‘누나’는 한 마디 말도 없었으며 마지막까지 듣기만 하였던 것이다.

그것은 응답이 없는 ‘통신’이였다. 하늘을 향하여 ‘통신’을 발송하였지만 무수한 전파는 공중에 분해되고 흩어져버렸을 뿐이다. 거기에는 ‘누나’가 없었다. ‘겨울과수원’의 한 가운데에도 그 밖의 어디에도 ‘누나’는 없었다. 그러나 ‘나’는 확실히 ‘누나’를 향하여 ‘통신’을 진행하고 있다. “누나, 지금 꽃은 피어있지 않고 있습니다.”라고.

석화시인의 작품에서 보이는 ‘누나’의 이미지는 이와 같이 은근하게 표현되지만 ‘남자’의 상대로서의 ‘여자’가 아니다. 이것은 어디까지나 어린이의 시선으로 바라보는 ‘누나’이며 ‘어머니’와 같고 대자연속의 꽃송이와 같고 한없는 그리움을 불러내고 끊임없는 아름다운 감각과 상상을 불러오는 원천이 되는 것이다. 그러나 이와 같은 잠재의식 속에도 ‘여자=아름다움=자연’과 같은 구도가 깔려있지 않다고 말할 수는 없다.

석화시에 나타나는 ‘누나’는 실체로서의 ‘여자’를 가리키는 것이 아니다. ‘누나’는 언제나 ‘나’와 어울려서 그 가운데 존재하고 있다. 이 ‘누나’는 모습을 나타내지 않는 몽환적인 존재로 ‘나’에게는 보여 지지 않는 것이다. ‘누나’와 ‘나’는 여기서 하나의 일체적인 존재가 된다. ‘나’가 ‘누나’가 되면서 ‘누나’가 다시 ‘나’로 된다. ‘나’가 ‘누나’를 부르고 있을 때 그것은 다름 아닌 ‘나’가 ‘나’의 내면을 향하여 외치고 있는 것이다. 이러한 원인으로 ‘나’는 ‘누나의 향기’, ‘누나의 촉감’, ‘누나의 체온’을 느끼는 일이 가능해 지게 된다. ‘누나’가 ‘발신’하지 않아도 ‘나’는 그것을 ‘수신’할 수 있는 것이다. ‘누나’를 향하여 진행한 ‘통신’은 사실 결국은 ‘나’를 향한 ‘통신’이었기 때문이다. [남철심(일본 치바대학) <석화의 시에 나타난 ‘누나’의 이미지>에서]