[우리문화신문=우지원 기자]

<올리버 R. 에비슨의 제중원 운영 방침>

낼 수 없는 환자라도 진찰을 거부하지 않는다.

거치지 않고, 한국어를 배워서 직접 환자를 진찰한다.

모두 청결한 입원실로 만들어 되도록 많은 환자를 수용한다.

넉넉히 준비해 모든 종류의 수술이 가능하게 한다.

오늘날 전 세계가 찬탄해 마지않는 한국의 눈부신 의료기술. 의료관광을 오는 외국인이 많을 만큼 한국의 의학 수준은 널리 알려져 있다. 그러나 이런 눈부신 성과도, 그 출발은 지극히 미미한 씨앗 한 톨이었다. 넓은 마당에 덩그러니 세워진 한옥 한 채, 그것이 전부였다.

그런 척박한 땅에 의술의 씨앗을 뿌리고 가꾼 이는 바로, 한국인보다 한국을 더 사랑한 의사 올리버 R. 에비슨이다. 그는 캐나다에서의 안정된 의과대학 교수 생활을 뒤로하고, 캐나다와는 비교할 수 없을 만큼 의료환경이 열악했던 조선 땅으로 왔다. 기본적인 의료 혜택조차 받지 못한 채 죽어가는 수많은 조선 사람들을 살리기 위한 용기 있는 결정이었다.

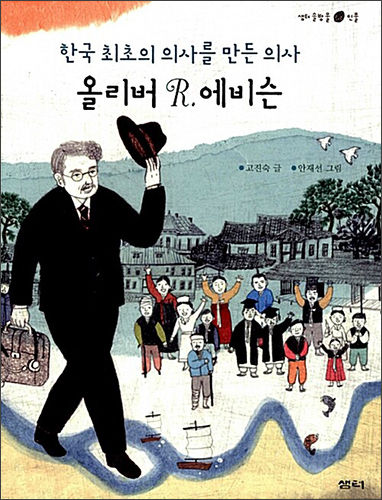

이 책 《한국 최초의 의사를 만든 의사 올리버 R. 에비슨》은 슈바이처는 알아도 에비슨은 모르는 많은 사람에게, 150여 년 전 한국에 와서 수많은 생명을 구하고 한국 현대 의료의 기반을 닦은 닥터 에비슨을 소개한다. 에비슨은 고종의 시의(주치의)이자, 백정의 아들을 의사로 키워낸 편견 없는 박애주의자였고, 한국 최초의 현대식 병원을 세운 경영인이었으며, 낯선 땅 조선에서 일생의 절반을 헌신했던 진정한 의료인이었다.

캐나다 토론토에서 병원장으로 최고의 부와 명예를 누리던 그에게 획기적인 변화가 일어난 계기는 미국 출신의 선교사, 언더우드와의 만남이었다. 언더우드는 에비슨에게 나라 밖 선교의 하나로 조선으로 와줄 것을 간청했다.

의과대학 시절부터 의료 시스템이 잘 마련된 미국이나 캐나다에서 개업할지, 아니면 현대 의술에 대한 아무런 지식도 없는 나라에서 새로운 길을 개척할지 고민이 많았던 에비슨이었다. 그런 그에게 언더우드는 거의 빈 병원이나 다름없었던 조선 최초의 왕립 병원, 제중원의 경영을 부탁하고 있었다.

에비슨은 조선으로 향하기 위해 버려야 할 것이 많았다. 토론토 의과대학 교수로서의 명성과 부, 이 모든 것을 뒤로하고 무연고의 낯선 땅으로 떠나는 것이 쉬운 결정은 아니었다. 그러나 더 많은 생명을 구하고 싶다는 그의 열망은 확고했다.

그리하여 마침내 1893년 8월, 에비슨의 한성(서울) 생활이 시작되었다. 언더우드가 조선행을 제안한 지 1년이 채 되지 않은 시점이었다. 그는 제중원을 경영하며, 한편으로는 의학교를 세워 조선에서 활동할 의료 인력을 키워내겠다는 포부를 안고 있었다.

당시 제중원은 열악한 상태였다. 넓은 터에 세워진 건물 가운데 달랑 한옥 한 채를 진찰실과 치료실, 약방으로 나누어 쓰고 있었고, 양반 관리의 횡포와 열악한 재정, 일본의 침탈로 병원 문을 언제 닫아도 이상하지 않은 상황이었다.

결국 그는 자신이 원하는 대로 병원을 경영하기 위해서는 제중원을 사립병원으로 만드는 수밖에 없다고 생각하고, 진료를 거부하는 배수진을 쳤다. 그리고 왕실과 긴 협상 끝에 1894년 9월 26일, 제중원을 고종이 세운 왕립 병원에서 미국 북장로회 선교부의 병원으로 바꿀 수 있었다.

제중원이 사립병원이 되자 병원은 빠르게 안정을 되찾았다. 진료 환자 수도 견줄 수 없을 정도로 늘었고, 신분이 낮다는 이유로 진료 거부를 받는 일도 없어졌다. 이 제중원은 훗날 독지가 세브란스의 기부로 세브란스병원으로 변모, 한국 최초의 현대식 병원으로 거듭나게 된다.

무엇보다 에비슨의 업적은, 신분제는 사라졌어도 여전히 차별에 시달리던 백정의 아들 박서양을 한국 제1호 의사로 키워낸 것부터, 천대받던 여성들을 간호사로 길러낸 것까지 조선 땅에서 수많은 의료 인력을 열과 성을 다해 육성한 것이다.

1908년 6월 3일, 세브란스의학교 제1회 졸업식에서 의사 면허를 받은 졸업생 7명은 조선 첫 의사가 되었다. 백정의 아들 박서양도 그 가운데 한 명이었다. 이들은 모두 조선 사람들의 건강을 돌보고 후학을 양성하는 일을 사명으로 삼았고, 독립운동에 몸을 던졌다.

에비슨은 한글의 역사에서도 빼놓을 수 없는 인물이다. 그가 제자 김필순의 도움을 받아 천신만고 끝에 한글로 뒤친 《그레이 해부학》은 영어로 된 어려운 의학 용어를 따라가지 못해 수업에 큰 어려움을 겪던 조선인 의학생들에게 한 줄기 빛이 되어 주었다.

자신에게 보장된 부와 명예를 뒤로하고, 오로지 더 많은 생명을 구하겠다는 일념으로 조선 땅에 와서 희망의 밀알을 뿌렸던 에비슨. 그가 힘들게 씨앗을 뿌린 덕분에, 단 한 명도 없던 세브란스의학교의 조선인 교수는 에비슨이 그만둔 1934년에는 14명으로 늘어났다.

세브란스의학교는 첫해 7명의 졸업생을 배출한 것을 시작으로 345명의 졸업생을 더 배출했고, 에비슨 단 한 명뿐이었던 제중원의 의사 수는 32명이 되었으며, 40개로 시작한 세브란스병원의 병상 숫자는 184개가 되었다.

1933년 말, 에비슨은 세브란스 의학전문학교 이사회에 사표를 제출한다. 33살의 젊은 나이에 조선에 도착, 제중원의 책임자로 부임한 이래 어느덧 40년이 흘러 있었다. 그새 73살의 노인이 된 그는 조선인 교장 오긍선에게 모든 것을 넘기고 홀가분한 마음으로 떠난다.

(p.158)

낯선 이방인이던 에비슨이 조선에서 이루고 싶었던 꿈은 뛰어난 명의라는 명성도 아니었고, 부와 권력도 아니었습니다. 조선 사람들 스스로 건강을 책임질 수 있는 학교와 병원을 만드는 것이었습니다. 그리고 올리버 R. 에비슨은 마침내 꿈을 이루게 되었습니다.

그의 묘지명에는 이렇게 새겨져 있습니다.

BORN 1860 KOREA DIED 1956

올리버 R. 에비슨에게 있어 한국이란, 삶의 중심이자 꿈을 실현시켜 준 고향이었습니다.

그에게 한국은 어떤 의미였을까? 의사로서 자신의 인생 2막을 펼칠 훌륭한 무대이자, 현대의학의 불모지에 씨앗을 뿌릴 기회의 땅이었을지도 모른다. 부와 명예의 길을 뒤로하고, 자신의 소명의식을 따라 미지의 세계에 기꺼이 발을 디딘 에비슨. 지금도 쉬이 낼 수 없을 그 용기를 130여 년 전, 한 이방인이 내었고 그것이 이 모든 변화를 만들었음에 이루 말할 수 없는 감사함을 느낀다.

세브란스병원의 이름 덕분에 독지가 세브란스를 기억하는 이는 많지만, 이 모든 찬란한 유산을 일구어낸 장본인 에비슨은 까맣게 잊혀 있다. 오늘날 뛰어난 의료기술을 누리며 살아가는 이 땅의 많은 사람이 에비슨의 희생과 업적을 기억해 주어야 하지 않을까.

쉽게 의사가 되려는 이가 많은 시대다. 의사가 되려는 것이 본인의 영달을 위해서인지, 생명을 구하고자 하는 순수한 열망에서 비롯된 것인지 에비슨의 삶을 보며 한 번쯤 자문해보면 좋을 것 같다. 그런 의미에서 의사가 되기를 꿈꾸는 많은 이에게도 일독을 권하고 싶다.