[우리문화신문=이윤옥 기자] “사람은 왜 배우는가? 인간의 두뇌는 과거에 습득한 것의 극히 일부 밖에 기억해내지 못한다. 그런데 왜 사람은 고생해서 배우고 지식을 얻으려하는가? 이제부터 그 이유를 밝히겠다. "

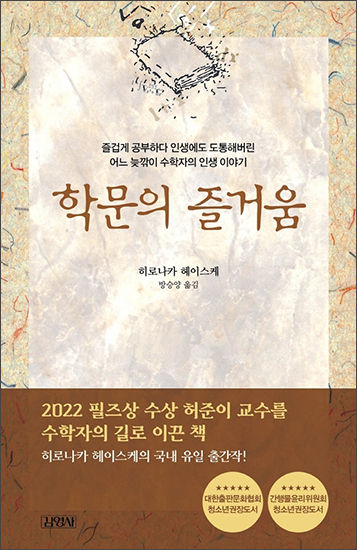

이는 히로나카 헤이스케(広中 平祐, 1931~) 교수가 쓴 《학문의 즐거움》 첫 장에 나오는 글귀다. 생각해보면 그러하다. 초중등학교를 거쳐 대학을 나오고 더러는 석박사 과정까지 마치는 사람들이 늘고 있다.그러는 동안 사람들은 ‘수많은 것들’을 배우고 익히는 데 숱한 시간과 노력을 쏟는다. 그럼에도 히로나카 헤이스케 교수의 말처럼 ‘극히 일부 밖’에 써먹지 못하면서도 우리는 끊임없이 배우고 익히는 일을 반복하고 있다. 왜일까? 그 이유를 살피기 전에 《학문의 즐거움》을 쓴 히로나카 교수가 어떤 사람인지 먼저 살펴 볼 필요가 있다.

”벽촌 장사꾼의 열다섯 남매의 일곱 번째 아들. 유년학교 입시에서 보기좋게 물먹고, 한 때는 피아니스트를 꿈꾸었던 곡절 많던 소년. 대학입시 일주일 전까지 밭에서 거름통을 들고, 대학 3학년이 돼서야 수학의 길을 택한 늦깎이 수학자. 끈기 하나를 유일한 밑천으로, 미국 하버드로 건너가 박사를 따내고 수학의 노벨상이라는 필드상까지 받은 사람. 골치 아픈 수학에서 깨달음을 얻은, 즐겁게 공부하다 인생에도 도통한 평범하고 희한한 수학자......“ -김영사의 저자 소개란 가운데 일부-

한국어판 《학문의 즐거움》의 책이 나온 것은 1992년 일로 지금부터 30년 전 일이다. 하지만 요즘 들어 이 책이 주목받는 것은 얼마 전 허준이 교수가 받은 ‘수학의 노벨상인 필즈상 ’ 수상 이후인 듯하다. 그를 입증하듯 교보문고의 《학문의 즐거움》 책 광고에는 ‘필즈상 수상’ 소개가 대문짝만하다.

‘나는 창조하는 인생이야말로 최고의 인생이라고 생각한다. 창조란 무엇인가? 창조는 결코 학자나 예술가의 전매특허는 아니다. 그건은 일상생활에서 부단히 쌓아 올려야하는 것이다. 창조의 기쁨은 자기 속에 잠자는 전혀 알지 못하는 재능이나 자질을 찾아내는 기쁨이요, 자기 자신을 보다 깊이 인식하고 이해하는 기쁨이다.”

히로나카 헤이스케 교수는 책에서 일관되게 ’창조하는 인생‘을 살 것을 주문한다. 중요한 것은 그런 창조를 위해서는 끊임없이 배워야한다는 사실이다. 그러나 그 배움은 오늘날 기계적이고 획인적인 ’배움‘을 뜻하는 것은 아니다. 히로나카 교수의 어린시절을 보면 알 수 있다. 그의 아버지는 매우 부지런한 사람이었다. 아버지는 ’쓸데없는 일‘을 하는 사람을 가장 싫어했는데 ’공부‘도 그 가운데 하나였다. 한마디로 돈이 되지 않는 것을 그의 아버지는 쓸데없는 일이라고 여겼다. 그리하여 책상에 앉아 있는 아들을 불러내어 ’거름통을 져나르라‘고 지시한다. 그러나 공부가 좋은 어린 히로나카는 아버지 눈을 피해 이불장 같은 곳에 몰래 숨어들어 손전등을 켜놓고 공부를 했다고 한다.

그러나 어머니는 달랐다. 그의 어머니는 ’무엇을 생각하든지 그 자체가 뜻있고 값어치가 있다‘고 끊임없이 어린 히로나카를 격려해주었다. 그런 어머니의 격려로 히로나카는 사물에 대한 깊은 사유의 시간을 갖게된다. 그리고 ’끝까지 해내는 것이 중요하다‘라는 철학을 몸에 배게 되는데 이는 특히 수학의 세계에서 중요한 요소다.

그는 말한다. ’인간은 140억 개나 되는 뇌세포 가운데서 보통 10 퍼센트, 많아야 20 퍼센트 밖에 사용하지 않는다. 잠자고 있는 세포들을 사용하기 위해 남보다 두 세배의 시간을 투자하는 수 밖에 없다. 두뇌를 가진 인간이 할 수 있는 유일한 최선의 방법은 끊임없는 노력이다.“

아주 평범한 말 같지만 그의 핵심이 들어 있는 말이다. 쉬운 것 같지만 어쩌면 가장 어려운 말이기도 하다. 이것은 비단 수학의 세계에만 적용되는 것은 아니다. 무엇인가 잘 풀리지 않을 때 우리는 쉽사리 하던 일을 손에서 놓아버리는 습성이 있다. 조금만 더, 조금만 더... 참고 나아간다면 풀릴 것 같지 않던 수학문제도 끝내는 풀리고 말 듯이 세상사 또한 그러할진대 말이다. 히로나카 교수와 우리의 다른 점은 어쩜 ‘끈기’의 차이일지 모른다.

”다들 쓸테없는 논문을 발표하는데 왜 그런일에 열을 올리는지 모르겠다. 열심히 써내지만 대부분 1년이면 사라지는 논문들뿐이다. 잘해야 10년이 지나면 아무도 보지 않게 될 논문은 도서관의 책꽂이만 좁게 할 뿐 어떤 소용이 없는 것이다. 그 따위 것을 쓰는 것이 낭비라면 읽는 것도 낭비다. 나는 절대로 논문을 안쓰겠다.“던 그가 마음을 다 잡고 논문을 쓰기 시작했다. 그리고 그 논문으로 마침내 필즈상을 거머쥐었다. 아이러니다.

그에게 논문을 쓰게한 계기가 특이하다. 교토대학 대학원 1학년생이던 어느날 그는 대학 캠퍼스를 걷고 있었다. 그때 초등학생처럼 보이는 소녀가 ‘선생님’ 하면서 손수건을 주워들고 달려와서 이거 선생님 거 아니냐고 물었다한다. 그때까지 자신은 학생으로만 알고 있었는데 선생님이라고 불린 것이 신기했다. 그러나 이내 그는 자신에 대한 질문을 하기 시작했다.

‘너는 선생님이라고 불릴 만한 사람인가? 책을 읽고 고급이론을 이해하거나 남의 논문을 명석하게 비평하는 것만으로는 선생의 자격이 없다. 자기 이론을 창조해야한다. 논문을 써야한다. 아무리 형편없는 것일지라도...” 그렇게 경멸하던 논문을 쓰기로 결심한 것은 ’자기 이론의 창조‘ 때문이었다고 히로스케 교수는 고백한다.

그렇게 결심한 이후 아무것이나 상관없으니 하여간 논문을 쓰자고 결심한 날부터 세달이 걸려 완성한 것이 1957년에 영문으로 쓴 <대수곡선의 산술적인 종수(種數)와 실효적인 종수에 관해서> 였다. 그러나 결과는 참담했다. 미국 캘리포니아대학 버클리 분교의 로젠리히트 교수의 짧은 논평에 따르면 “이 논문의 주된 결과는 그가 인용한 문헌 속에서 이미 증명된 것 이상의 아무것도 아니다”였다. 당연히 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 생각이었다. 혹평이 쏟아져 나왔지만 쓰길 잘했다는 생각이 들었다고 했다. 그러면서 하나둘 씩 논문에 대한 두려움을 걷어내고 급기야는 자신만의 창조적인 논문의 금자탑을 이루게 되었으니 누구에게나 그 첫발자국은 힘겹지만 중요한 일이다.

“우리는 전기를 읽을 때 보통 주인공의 초인간적인 면에서 감동을 받는다. 그리고 가끔 비쳐지는 평범한 면을 보고는 미소를 짓기도 한다. 그러나 히로나카 교수의 자서전은 그것과 반대이다. 모든 것이 평범하면서도 세계적인 수학의 업적을 남기게 되었다는 것이 종전에 읽던 전기와 다른 점이다.” 이 말은 일본어로 된 책을 우리말로 옮긴 방승양 씨의 말이다.

지극히 평범한 인간이지만 그 누구도 흉내내기 어려운 세계적인 대수학자 히로나카 헤이스케 교수의 《학문의 즐거움》은 학문 지망자뿐 아니라 ‘창조적인 삶’을 꿈꾸는 모든 이에게 한번쯤 권해보고 싶은 책이다.