[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수]

백성을 불쌍히 여기는 마음은 세종의 정치적 기본정신이기도 하다.

세종 18년 12월에는 한 예로 백성의 형편이 좋지 않다고 하여 환상(還上, 각 고을의 사창에서 봄에 백성에게 빌려주었던 곡식을 가을에 받아들이던 일) 징납(徵納, 고을의 원이 세금을 거두어 나라에 바치는 일) 기한을 추수기로 늦추게 한 일이 있다.

호조에 임금의 명을 전하기를, "전일에 정부의 청에 따라, 을묘년(세종 17년) 이전 각도의 환상 징납을 바치지 못한 사람은, 올해 흉년이 든 각도를 제외하고는 조금 풍년이 든 도에는, 수령관에게 수령을 단속하여 새해를 맞기 전에 다 바쳐서, 내년에 굶주림을 구휼할 비용으로 쓰게 하고, 만약 다 바치지 않으면 그 수령과 수령관을 처벌하게 하였다.

그러나 근래 각도의 관리들이 바치기를 독촉할 때 지나치게 각박하게 하니, 이 탓에 가난한 이들이 논밭과 집을 다 팔아서 갚는 사람도 있고, 혹은 문을 닫고 도피하는 사람도 있으며, 그 세금을 내지 않고 도망한 사람의 그 일가붙이와 이웃 사람에게 징수하고, 또 그 논밭을 경작하는 사람을 찾아서 이를 징수하고, 만약 사가에서 부리던 종이 도망하여 숨으면 그 주인의 저장한 곡식을 강점하여 빼앗으니, 백성들의 원망이 더욱 심하다. 내가 듣고 불쌍히 여겨 마땅히 그 해법을 찾아야 되겠다.

... 그 부요한 민가 말고 가난한 민가는 잠정적으로 세금을 내는 일을 멈춰 그 생업을 구휼하고, 이미 판 논밭과 굶주려 판 논밭은 그 주인에게 돌려주고, 추수기를 기다려 이를 갚게 하여 직업을 잃는 일이 없게 하라." 하였다. (⟪세종실록⟫ 18/12/18)

이렇듯 백성과 함께 세금을 내는 일을 멈추게 하는 것은 물론 음악 구성이나 서적 출간 등에서도 보인다. 백성을 앞에 내세운 기록으로 경제에 관한 것이 있다. 황희 등이 새로 펴낸 《경제속육전》을 올리니, 주자소에서 인쇄하기를 명한 일이다. 경제법전 출간에서도 백성들이 함께 법을 지킬 것을 전제로 강조한다.

상정소 도제조 황희(黃喜) 등이 새로 펴낸 《경제속육전(經濟續六典)》을 올렸다. 그 전(箋)에 이르기를, "태조대왕(太祖大王)께서는 그 덕이 운수(運數)에 응하사 집을 변화하여 나라를 이루었는데, 조준(趙浚) 등이 교조(敎條)를 모아서 이름을 ‘경제육전’이라 하고, 간행하여 백성들과 함께 이 법을 지켰고, 태종대왕 때에는 정승 하윤(河崙) 등이 《속전(續典)》을 펴냈으며, 우리 주상 전하께서 의정(議政) 이직(李稷) 등이 하윤의 편찬한 바를, 이미 임금께서 읽어보시어 오히려 미진함이 있다고 하시면서 신 등에게 명하여 다시 찾고 검토하기를 더하게 하시기로,... 좋은 것을 모아서 책을 이루어 《정전(正典)》 여섯 권을 만들고, 또 일시에만 소용되고, 오래지 아니한 법을 골라서, 별도로 《등록(謄錄)》 여섯 권을 만들어 바르게 써서 올립니다.“ 하니, 임금이 주자소(鑄字所)에서 인쇄하기를 명하였다 (⟪세종실록⟫15/1/4)

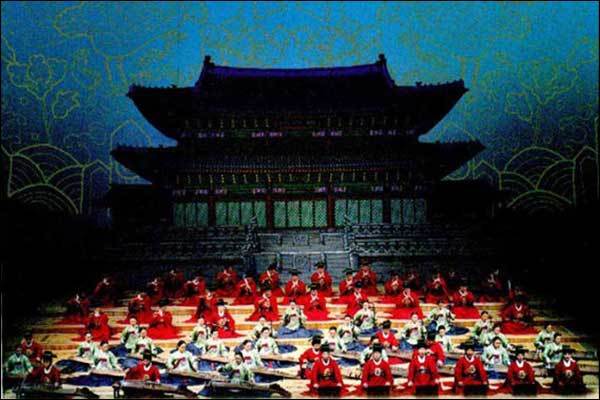

음악에서 ‘백성과 함께 즐긴다’는 ‘여민락(與民樂)’이 연주되었다.

비록 음악 내용이 어떻다기보다 백성과 함께 즐긴다는 ‘여민락’의 정신은 높이 살 만하다.

(용비어천가, 여민락, 치화평, 취풍형 등을 공사간 연향에 모두 통용케 하다)

1) 치화평(致和平)ㆍ취풍형(醉豐亨)ㆍ여민락(與民樂) 등 음악을 제작하매, 모두 악보가 있으니, 치화평의 악보는 5권이고, 취풍형과 여민락의 악보는 각각 2권씩이었다. 뒤에 또 문ㆍ무(文武) 두 가지 춤 곡조를 제작하였는데, 문(文)은 ‘보태평(保太平)’이라 하고 무(武)는 ‘정대업(定大業)’이라 하여 악보가 각각 1권씩이다. (⟪세종실록⟫29/6/5)

2) 세종 31년 10월에도 새로 정한 제악 가운데서 정하여 종묘ㆍ조회ㆍ공연의 음악에 쓰게 하다. 여민락만(與民樂慢) 1성이 포함되어 있었다. (⟪세종실록⟫31/10/3)

3)(종친 문무 2품 이상 등의 관원에게 사연하다) 기생과 악공을 내보내어 취풍형(醉豐亨)ㆍ여민락(與民樂)ㆍ치화평(致和平) 등의 곡을 연주하게 하다. 이때 이르기를, "이제 그대들에게 새 음악을 내리니 마땅히 마음껏 즐기라." 하였다. (⟪세종실록⟫31/ 12/10)

세종의 백성에 대한 결정적인 판단은 이익을 다투는 문제가 생겼을 때 백성이 선택하는 바를 취해 백성의 편에서 생각하고 결정한다는 것이다.

경상도 감사가 아뢰기를, "토지를 다시 측량한 뒤 새로 개간한 밭을 알아내기가 매우 곤란하오니, 오래전부터 경작하던 토지의 예에 따라 세를 받아들이게 하소서." 하니, 임금이 말하기를, "어째서 알아내지 못한단 말이냐. 만일 그것이 의심스럽다면 백성과 같이하면 될 것이니, 이렇게 하도록 호조에 이르라." 하였다. 이것은 과거에 새로 개간한 토지에 관해서는 2년까지는 세를 면제하고, 3년에는 절반을 감하고, 4년째에 가서 전액을 받기 때문에 이런 보고가 있었다. (⟪세종실록⟫12/12/ 20)

위 몇 실록 기사를 통해 세종이 정치에서 백성을 대하는 단면을 읽어 볼 수 있을 것이다.