[우리문화신문=석화 시인] 밥그릇은 밥을 담아 먹는 그릇이다. 거창하게 사전적 의미고 뭐고 할 것 없이 세살 난 코 빠는 꼬마 친구들도 다 잘 아는 이야기를 거룩하고 숭고한 문학과 연계를 지어 논의한다는 것은 어찌 보면 고무신 신고 넥타이 매는 것처럼 어울리지 않을 수 있다.

하지만 그렇지만 않다는 것이 이 세상이 이루어지는 도리임을 또 어찌하랴. 밥그릇이 밥을 담아 먹는 그릇이라는 것은 일반인들의 1차원적인 생각일 뿐이며 전문인들은 하나의 같은 밥그릇을 놓고도 그 밖의 2차원, 3차원적 사유를 하게 된다. 이것은 무슨 자다가 봉창 두드리는 소리가 아니고 사실 예술가들은 각기 자기의 전문성에 따라 앞에 놓인 밥그릇을 보며 여기에 어떤 밥을 얼마나 담아 어떻게 먹을까 하는 생각보다 밥그릇 자체의 디자인, 색상, 질료 등등에 더욱 관심이 가게 될 것이다.

이것은 하나의 평범한 일용품에서도 예술적인 감각을 찾아내는 것이 예술가들의 직업이며 그들의 눈을 거쳐서 다시 탄생한 밥그릇은 이미 일상의 생활 가운데서 늘 사용하는 평범한 물건이 아니라 하나의 예술품이며 가치 무한한 보물이 될 수도 있다는 말이다.

여기에는 또 현재형과 미래형이라는 개념이 작용하고 있는데 현재 일상에서 사용하는 일용품은 대량생산에 의하여 현재의 사용가치만이 적용되고 있지만 같은 물건이라 하여도 미래에 가면 대량생산이 불가능해지고 고도의 희소가치가 생기면서 그것이 헤아릴 수 없는 값을 지닌 귀중한 보물이 될 수도 있다는 이야기이다. 조선백자요, 고려청자요 하는 절세보물은 원래부터 그렇다 치더라도 가끔씩 땅에서 솟아 나와 세상을 한바탕 놀라게 하는 출토문물들이 우리에게 주는 충격은 만만치가 않은 것이다.

물론 일반인들은 역시 현재의 실용성이 우선 작용하여 그 물건의 가격표를 작성해보고 동그라미가 몇 개인가 자세히 헤어 보며 숨이 넘어갈 것이고 과학자들은 물건의 제작상황을 연구하며 거기서 당시의 기술발전 수준을 가늠해 볼 것이며, 력사학자나 사회학자들은 그 출토된 문물에서 당시 사회의 문화풍습이나 경제상황 등을 추리해 볼 것이다. 이렇게 같은 물건을 바라보면서도 각자는 각기 자기의 눈으로 저마끔(저마다)의 의미를 찾게 될 것이다.

밥그릇과 문학의 론의도 그 경우가 마찬가지인데 첫째로 제기되는 문제는 문학이 현실적인 리익을 너무 쫓아가게 되면 밥그릇의 현재 실용가치처럼 눅거리(물건이 제 값어치보다 싸게 치는 것)로 전락되고 만다는 것이다. 가벼운 웃음, 엉터리 해학, 염도가 없는 눈물, 살짝 긁히는 듯한 상처… 변덕 많은 희노애락에 영합하여 작품을 만들어 내면서 허영을 쫓아간다면 그 값어치는 쓰다가 싫증나면 곧 던져버리고 마는 일용품의 헐값에 지나지 않을 것이다.

그리고 일단 접수자들이 그 맹물 같은 슴슴한 작품에 입맛이 가서 다른 새 맛을 찾게 되면 또 다시 부랴부랴 그들의 뒤꽁무니를 쫓아가 그들의 구미를 맞추느라고 아양을 떨지 않으면 안 된다. 그러다가 어쩌다 면바로(똑바로) 그 입맛을 맞춰내면 인기가 하늘 높은 줄 모르고 치솟다가도 하루아침에 다시 거품처럼 사라지고 말게 되는 것이 정해진 코스이다. 그것은 끊임없이 변하는 입맛은 끊임없이 새로운 먹을거리를 요구하고 그에 따른 대량의 대체 스타를 양산해 내기 때문이다. 이렇게 반복되는 작업은 사람만 지치게 할 뿐 의미는 별로 남지 않는다.

그러나 문학은 우선 예술이다. 위에서 잠깐 이야기한 부분은 밥그릇이 먼저 밥 먹는 그릇이었다가 어떤 경우에 의하여 예술품이 되고 보물이 되는 것과 정반대의 길을 걸어 원래는 보물이고 예술품이었던 문학이 어떤 리유에 의하여 일상적이고 평범한 밥그릇으로 전락되어 버리고 마는 것과 같은 경우를 두고 말하는 것이다. 이것은 또한 밥그릇과 문학의 두 번째 론의거리를 제공한다. 바로 밥 먹기 위해 문학을 한다거나 나아가 문학을 밥 먹기 위한 도구로 리용한다는 것은 처음부터 잘못된 발상이 아닐까 하는 생각이다.

“민식위천(民食爲天)”이란 공자님 말씀처럼 만백성은 밥 먹는 것을 하늘로 삼는다. 그리고 그 밥 먹기 위한 직업에는 수백 수천 업종이 있다. 그러나 여기서 간과하지 말아야 할 점은 백성 곧 민(民)이 그렇다는 말이다. 현대말대로 일반인이 그렇다는 말이다. 공자님은 결코 “군식위천(君食爲天)”이라고 말씀하시지 않았다. 임금님 자리도 하나의 직업이라면 직업인데 그 자리에 앉은 사람이 밥 먹는 것만을 하늘처럼 생각하면 안 된다는 말이다.

특정된 직업은 그 직업에 값어치 하는 사명과 작용이 따로 있기에 그것으로 일반인들과 구별된다. 예술인도 그 특정직업으로 규정되는 부류의 사람들인 만큼 자기 이름값에 마땅한 일을 하여야 하고 지킬 것은 끝까지 지켜내야 할 것이다. 소위 “노블레스 오블리주”라고 할까. 여기에는 일반인들이 상상 못 하는 각고의 노력과 그 노력에 값하는 그것 만으로서의 가치관이 자리매김하고 있다.

문학을 밥그릇으로 생각할 때 그것은 목구멍을 채워주는 밥줄이 된다. 밥줄에는 밥줄만의 목표가 있는데 다름 아니라 배를 채우는 것이다. 이 단순목표를 실현하기 위해서는 문학의 사명과 원리와 원칙과 목적들이 모두 희석되고 버려지게 될 것은 자명한 일이다. 목구멍이 포도청인데 배를 채우는 것이 우선이지 그 밖의 무슨 문학정신이요, 장인정신이요 하는 배고픈 원리, 원칙들이 필요할 것인가. 모두가 그냥 내던져버려도 아까울 것이 하나도 없는 것들이 아니겠는가.

우리는 천년 백년을 이어오며 우리에게 문학적 향기를 안겨준 수 많은 문학인들을 고마워하고 천추에 빛나는 그들의 성취를 부러워한다. 우리 민족의 윤동주, 한룡운, 김소월, 송강 정철, 매월당 김시습과 우리나라의 굴원, 리백, 사마천 다른 나라의 뻬떼피(헝가리ㅣ시인), 톨스토이, 뿌쉬낀… 우리가 특히 상기 문인들에 대하여 고마워하는 것은 그들이 천고에 빛나는 문학작품과 함께 난 같이 고결하고 대 같이 바른 문학정신을 우리에게 남겨주었기 때문이다.

만약 그들이 정말 문학보다 밥줄이 우선이었다면 어떻게 하였을까. 한룡운, 김소월, 윤동주를 보자. 그들이 제 한 몸 망국노 신세가 되었으면 어서 빨리 제나라까지 마구 빼앗아간 힘 있는 자들에게 빌붙어 잘 살고 볼 판이지 왜서 밥도 안 생기는 “님”이나 부르며 “부끄러워”하다가 제명에 죽지도 못하였을까.

만약 굴원이 얼빠진 윗사람이 시키는 엉터리 지시대로 고분고분하게 일하였더라면 멱라강에 빠져 죽을 일도 없었을 것이고 그러면 요즘 와서 “단오절”을 문화유산으로 누가 신청하느냐 마느냐 하는 시끄러운 일도 생기지 않았을 것이 아닌가.

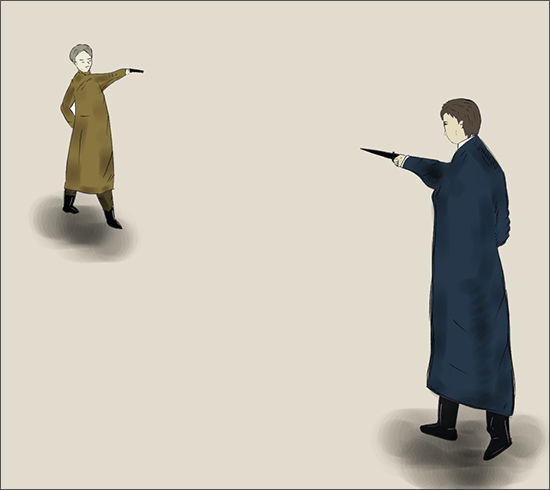

정말 웃기는 것은 푸쉬낀이다. 제 밥줄, 제 목구멍이 우선이라면 녀편네이고 자존심이고 그냥 다 내팽개쳐 버리고 나면 될 것이지 백면서생 제 주제를 모르고 어느 앞이라고 감히 총부리를 겨누고 춤춰댄단 말인가. 상대야 사람 잡는 것이 재간인 직업군인이고 게다가 언제부터 치밀하게 획책된 야비한 게임인데 그런 줄을 번연히 알면서도 결투장에 나간다는 것은 정말 한심하기 짝이 없는 멍청이 짓이 아닐까.

정말 그럴까. 그들이 정말 상기 가설처럼 구질구질하게 목숨을 부지하였다면 후세에 태어나 그들이 남겨놓은 시와 소설을 읽는 우리는 과연 어떤 느낌일까. 물론 그들이 그런 사람들이었다면 우선 그와 같은 만고의 작품들이 생겨나지 않았을 것이지만 말이다. 밥그릇과 문학, 정말 다시 잘 생각해 볼 일이다.

《연변문학》 2004년 9월호