[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 살아가는 순간 순간에 잠깐이라도 짬을 내어 듣고 싶은 음악을 고를 수 있는 시간이 있다면 그 인생은 그리 나쁜 인생은 아닐 것이다. 몇 년 전 어느 월요일이 그랬다. 광화문 근처에서 마침 시간이 나길래 내 발길은 나도 모르게 교보문고의 음반매장으로 향한다. 거기는 요즈음 기준으로 한물도 많이 간 CD들을 여전히 팔고 있는 곳이다.

음반매장에서 음반 고르는 행복

최근 보급판으로 몇십 장으로 묶어서 파는 전집류들이 많이 나왔다고는 하지만 여전히 비싼 것은 비싼 편인데, 내가 이곳을 자주 간 이유는 '낙소스'라는 아주 대중적인 가격의 CD를 팔고 있었기 때문이다. 한 장에 8천원.,..이 정도면 정말로 싼 것이 아닌가? 게다가 맘에 드는 음반이라도 고를 때는 그것이 아주 큰 기쁨과 행복으로 변하니 말이다.

음악을 좋아한다고는 하지만 매니아들처럼 전문적인 게 아니라 그저 이것저것 듣기 쉽거나 기분 좋은 곡들을 듣는 수준이어서 나는 낙소스 라벨 가운데서도 클래식 기타곡집을 즐겨 고르곤 한다. 사실 낙소스 라벨이 장 당 8천원이라는 낮은 값으로 나올 수 있었던 것도 기성의 최정상 음악가들 대신에 젊고 유능한, 그리고 장래가 촉망되는 연주가들을 통해 새로운 연주문화를 열어가겠다는 목적이었기에, 오히려 우리들에게는 더 좋은 일이 되었다.

이를테면 스페인 바르셀로나 출신의 기타리스트 겸 작곡가인 페르난도 소르(Fernando Sor, 1778 -1839)의 경우 그가 작곡한 많은 소나타나 연습곡, 이중주곡 등은 다 이 낙소스 라벨이 있기에 내가 들을 수 있었다는 것이다. 잘 알다시피 낙소스 라벨은 1987년도에 생기면서 클래식 음반 가격을 기존 회사들의 3분의 1 값으로 내놓아 선풍적인 인기를 끌기 시작했다. 그것들이 우리나라의 교보매장에 있었기에 나의 발길은 그리로 자주 가고 있었던 것이다.

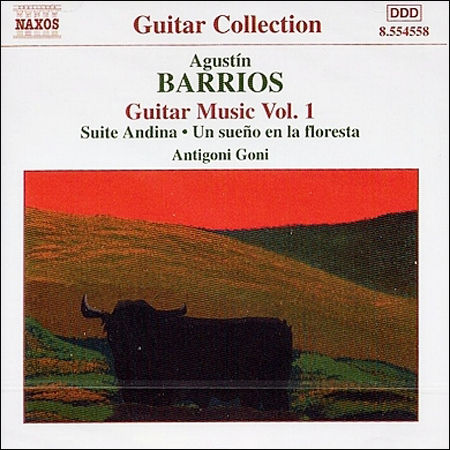

이제는 음반매장이 줄어들어 고사 직전인 것은 인터넷으로 음악을 감상하는 문화의 발달로 음반을 찾지 않는 데 따라 낙소스도 더는 저가의 라벨을 생산하지 않기 때문이지만, 나는 그런 중에서도 ‘사라져가는 아름다움’을 찾는 쏠쏠한 재미를 느끼기 위해 눈으로 진열대의 제목들을 훑어가고 있었다. 그런데 바리오스 망고레(Agustín Barrios Mangoré, 1885–1944)의 기타곡 연주집 3장이 나란히 있는 것이 눈에 띈다.

낙소스 라벨, 바리오스 망고레의 기타곡 연주집 눈에 띄어

이 음반은 세 사람의 다른 연주가가 바리오스의 곡을 연주한 것으로, 1집은 그리스 출신의 여성 기타리스트 안티고니 고니(Antigoni Goni), 두 번째는 네델란드의 엔노 포르호스트(Enno Voorhorst), 세 번째는 캐나다 출신의 제프리 맥파덴(Jeffrey McFadden) 등 3명이 연주한 것들인데, 나는 개인적으로 제1집을 제일 좋아한다. 그것은, 바로 바리오스의 불후의 명곡이라 할 ‘숲속의 꿈(Un Sueño en la Floresta)’ 연주가 있기 때문이다.

고니라는 이 여성연주가는 미모이기는 하지만 그것보다는 연주가 너무나 뛰어났기 때문이다. 남미 파라과이 태생인 바리오스의 음악이 세상에 알려진 것은 1970년대에 들어서서니까 그가 죽은 지 무려 사반세기가 지난 다음이고 그의 음악을 알리는 데 결정적으로 이바지한 사람이 호주 출신의 기타리스트 존 윌리암스(John Williams)다.

그를 비롯해서 나하고 동갑인 데이비드 러셀(David Russel), 우리나라를 여러 번 다녀간 일본의 미녀 기타리스트 무라지 카오리(村治佳織), 심지어는 신예인 중국의 양세페이(楊雪霏) 등이 연주를 했지만 나는 이 고니의 연주를 최고로 친다. 왜 그러냐고 물으면 나는 이렇게 말할 뿐이다. “비교해서 들어보면 알지요”

그런데 이 음반은 낱개로 사서 듣던 것이지만 이처럼 3장이 나란히 나오기가 어렵기 때문에 우선 그 세 장을 찜해 놓고는 다른 것들을 훑어보니 눈에 들어온 것이 또 있었다. 바이올린 연주인데 사라사테의 ‘스페인 무곡’을 연주한 음반이다. 이 음반도 예전에 데이비드 캄폴리가 연주한 LP판으로 여러 번 듣던 곡인데 최근 LP플레이어가 말을 잘 안 듣는 상황에서 CD가 눈에 띄니 나도 모르게 손이 가게 되었다.

그럭저럭 한 다섯 장쯤 사들고 교보를 나올 때 나의 가슴은 무지개를 만난 소년처럼 뛰고 있었다. 다섯 장이라고 해봐야 8천 원 곱하기 5이니까 4만 원, 그것을 새로 들을 수 있다는 기대감은 그야말로 미지의 신세계를 발견하고 뛰어들려는 어느 모험가의 그것이었다. 그러고 나의 발길은 1차 모임 장소로 가고 있었지만, 마음은 어느새 다른 곳을 생각하고 있었다. 이 음반을 들으며 같이 음악을 나눌 곳....광화문 변호사 회관 지하에 있는 모하비라는 이름의 작은 카페였다. 그곳의 주인은 스텔라라는 여성이었다.

카페 이름이 '모하비'인 까닭

모하비(Mojave), 스페인식의 읽기가 들어간 이 이름은 원래 미국 캘리포니아 주에 있는 한 사막의 이름이다. 모하비 사막(沙漠)은 캘리포니아주 남동부를 중심으로 네바다주, 유타주, 애리조나주에 걸쳐 있는 고지대 사막으로서 사막 가운데에 라스 베가스가 자리 잡고 있다. 이 사막의 이름은 아메리카 토착민인 모하비 족에서 유래하였다고 한다, 왜 카페 이름을 이런 사막 이름으로 했을까?

카페주인인 스텔라에게 물어보니 “라스 베가스가 있는 사막의 이름이 모하비여서, 모하비 사막과 라스 베가스의 이미지를 함께 줄 수 있을 것 같아서 썼다”라고 설명한다. 카페 여주인의 이름이 더 멋있다. 스텔라, 별이 아닌가? 모하비 사막의 별. 그 이름처럼 그녀는 광화문에서 유명한 카페의 별이었다.

수많은 사람이 이곳을 들락거렸다. 2차 3차로 오는 사람도 있고 기타를 치고 노래를 부르기 위해 오는 사람도 있고 나처럼 음악을 듣기 위해 오는 사람도 있고 간단한 반주로 노래를 부르고 싶은 사람도 있다. 남성뿐 아니라 여성도 있다. 그들 모두에게 이 카페는 사막의 오아시스였다.

그날도 친구들과의 1차 식사와 2차의 가벼운 맥주 시간을 끝내고 어언간 집으로 돌아가야 할 시간이지만 나는 그냥 갈 수가 없었다. 애써 구한 이 CD음반을 거기서 같이 듣고 싶었다. 그 곳에서 안티고니 고니가 연주하는 ‘숲 속의 꿈‘을 들려주었고 사라사테가 작곡한 안달루시아의 로망스 등 바이올린으로 연주한 스페인 무곡을 사람들에게 전해주기도 했다.

손님들은 음악을 좋아하는 분들이 많지만 그날은 그 곡을 모르는 분들이 있었다. 그런 날, 사람들이 잘 모르는 음악의 아름다움을 전파하는 날이면 괜히 나는 작곡가가 된 기분이다. 그날도 그랬다.

추억 속으로 사라진 모하비 카페

그런데 문제는 몇 달 뒤였다. 그날보다 더 쌀쌀한 가을 저녁에 다시 가보니 이 카페의 문이 닫혀 있었다. 주인인 스텔라가 교통사고를 당해 건강에 이상이 생긴데다가 맥주만 팔아서는 카페 유지가 어려웠다고 한다. 그러다가 연말에 다시 가니 그 집이 다른 업종으로 바뀌었다.

아. 광화문 변호사 회관 지하 1층, 나의 많은 시간을 묻었던 그곳이 이제 썰렁하게 되었다. 찾지도 못할 정도로 쌓여 있는 CD 속에서 용케도 좋은 음악을 찾아 들려주는 스텔라, 당신은 어디로 갔는가? 어디서 잘 계신가? 당신을 통해서 듣던 그 음악들은 다 어디 갔는가? 내가 준 몇 장의 CD는 어떻게 했는가? 아 만나고 헤어짐이 정녕 이러한 것인가?

결국 당신의 음악 속에서 행복했던 시간들은 추억을 보관하는 창고로 보내지고 말았다. 그 추억을 눈앞에 불러내어 다시 볼 수는 없다. 그러나 꼭 슬퍼할 일만은 아닐 수 있다. 창고 속에 가 있는 추억들은 마치 구름 뒤에 들어간 태양처럼 그것을 찾으러 들어가는 사람들에게는 지나간 과거를 언제나 밝게 비춰줄 것이다. 언젠가는 나도 그 창고 속으로 들어가면 혹 다시 만날 수 있겠지. 가을은 온통 추억에 빠져야 하는 계절인 모양이다.

그래 어떻게 하겠는가? 이미 지나가 버린 추억, 그것을 다시 찾아서 즐길 수 있는 것만으로도 인생을 두 번 사는 것이라고 누가 그러지 않던가? 그러니 그 추억으로 나의 가을을 다시 살아보자.

그러나 저러나 한 때 나의 인생이란 가을길에서 벗 역할을 해준 광화문의 카페와 거기서 듣던 음악들, 그 벗들을 나는 언제 다시 어디로 가면 만날 수 있을까? 그 창고는 과연 어디에 있는 것이야?

그 창고를 찾아 나설 수가 없네. 코로나 19 때문에. 아휴. 정말 너희들 빨리 어디로든 안 갈래?