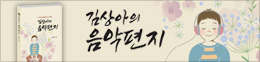

▲ 날마다 받는 우리말 편지 ⓒ 성제훈

우리가 자랑스럽게 생각하는 세계 최고의 글자 한글이 반포된 지 벌써 560돌이 지났다.

하지만, 12년에서 16년이나 국어공부를 했는데도 평소의 말글생활에는 문제가 많다.

‘하십시오’와 ‘하십시요’ 가운데 무엇이 맞는지도 모르고, 일본말 찌꺼기나 잘못된

말들을 무심코 쓰고 있다.

그러면서도 우리는 부끄러운 줄 모른다. 영어 단어의 철자가 조금만 틀리면 큰일이 나는

것으로 생각하면서도 말이다. 그런데 이를 고쳐주거나 가르쳐주는 데가 없는 것도 또

하나의 문제이다. 이때 날마다 ‘우리말123’이라는 편지를 보내는 사람이 있다. 그는

국어학자가 아닌 수원에 있는 농촌진흥청 공무원 성제훈씨이다. 그는 스스로 농사꾼이라고

자처한다.

어느 날 도착한 ‘우리말123’을 읽어보자.

▲ 날마다 받는 우리말 편지 ⓒ 성제훈

우리가 자랑스럽게 생각하는 세계 최고의 글자 한글이 반포된 지 벌써 560돌이 지났다.

하지만, 12년에서 16년이나 국어공부를 했는데도 평소의 말글생활에는 문제가 많다.

‘하십시오’와 ‘하십시요’ 가운데 무엇이 맞는지도 모르고, 일본말 찌꺼기나 잘못된

말들을 무심코 쓰고 있다.

그러면서도 우리는 부끄러운 줄 모른다. 영어 단어의 철자가 조금만 틀리면 큰일이 나는

것으로 생각하면서도 말이다. 그런데 이를 고쳐주거나 가르쳐주는 데가 없는 것도 또

하나의 문제이다. 이때 날마다 ‘우리말123’이라는 편지를 보내는 사람이 있다. 그는

국어학자가 아닌 수원에 있는 농촌진흥청 공무원 성제훈씨이다. 그는 스스로 농사꾼이라고

자처한다.

어느 날 도착한 ‘우리말123’을 읽어보자.

우리가 무심코 써왔던 ‘싸다’와 ‘누다’의 차이를 자신의 아이들 얘기에 섞어 자연스럽게

알려준다. 그는 다른 편지에서 ‘초죽음’인지, ‘초주검’이 맞는지를 확인해주고,

‘아싸리’와 ‘똔똔’은 일본말 찌꺼기임을 밝혀준다.

또 ‘밥’에 대한 토박이말 가운데 먹는 사람에 따라 ‘수라’, ‘진지’, ‘입시’,

’메‘ 들이 있으며, “여자에게 ‘여성스럽다’고 하면 ‘실은 너는 남자인데, 여자처럼

보인다’라는 말밖에 안 됩니다. 이게 욕이 아니고 뭐겠어요”라며 올바른 말을 쓰도록

안내한다.

우리가 무심코 써왔던 ‘싸다’와 ‘누다’의 차이를 자신의 아이들 얘기에 섞어 자연스럽게

알려준다. 그는 다른 편지에서 ‘초죽음’인지, ‘초주검’이 맞는지를 확인해주고,

‘아싸리’와 ‘똔똔’은 일본말 찌꺼기임을 밝혀준다.

또 ‘밥’에 대한 토박이말 가운데 먹는 사람에 따라 ‘수라’, ‘진지’, ‘입시’,

’메‘ 들이 있으며, “여자에게 ‘여성스럽다’고 하면 ‘실은 너는 남자인데, 여자처럼

보인다’라는 말밖에 안 됩니다. 이게 욕이 아니고 뭐겠어요”라며 올바른 말을 쓰도록

안내한다.

▲ 호숫가를 돌며 대담하던 중 한 조선소나무 아래에서의 성제훈씨 ⓒ 김영조

최근에 나온 우리말 책도 학자들이 쓴 탓에 지루한 글쓰기가 되어 대중들에겐 부담스럽다는

느낌을 받았지만 성제훈씨의 ‘우리말123’은 전혀 어렵지 않다. 그는 자신의 일상생활 속에서

찾아내어 모두가 쉽게 공감할 수 있는 소재를 끌어낸다.

자신의 딸 얘기, 어머니 얘기, 아내 얘기에 주변 동료와의 일상에서 글감은 나온다. 어떤 땐

뉴스에서 뽑기도 한다. 그런 다음 친구에게 얘기하듯 조곤조곤 써 내려간다. 글 속에서 정감이

뚝뚝 흐르는 것이다.

이 성제훈씨의 우리말 편지는 드디어 결실을 본다. ‘도서출판 뿌리와이파리’가 나서서 책으로

내겠다고 하여 현재 편집 중이며, 어쩌면 올해 세밑에 선을 보일지도 모른다. 특히 이 책의

수익금은 모두 ‘사회복지법인 사회복지공동모금회’에 기부하기로 하여 더욱 의미 있는 책이

될 것이다.

▲ 호숫가를 돌며 대담하던 중 한 조선소나무 아래에서의 성제훈씨 ⓒ 김영조

최근에 나온 우리말 책도 학자들이 쓴 탓에 지루한 글쓰기가 되어 대중들에겐 부담스럽다는

느낌을 받았지만 성제훈씨의 ‘우리말123’은 전혀 어렵지 않다. 그는 자신의 일상생활 속에서

찾아내어 모두가 쉽게 공감할 수 있는 소재를 끌어낸다.

자신의 딸 얘기, 어머니 얘기, 아내 얘기에 주변 동료와의 일상에서 글감은 나온다. 어떤 땐

뉴스에서 뽑기도 한다. 그런 다음 친구에게 얘기하듯 조곤조곤 써 내려간다. 글 속에서 정감이

뚝뚝 흐르는 것이다.

이 성제훈씨의 우리말 편지는 드디어 결실을 본다. ‘도서출판 뿌리와이파리’가 나서서 책으로

내겠다고 하여 현재 편집 중이며, 어쩌면 올해 세밑에 선을 보일지도 모른다. 특히 이 책의

수익금은 모두 ‘사회복지법인 사회복지공동모금회’에 기부하기로 하여 더욱 의미 있는 책이

될 것이다.

▲ 농촌진흥청 뒷산의 우장춘 박사 비석/우장춘 박사는 아버지의 친일 전력을 대신 참회했다며

성제훈씨는 존경을 나타냈다. ⓒ 김영조

우리는 일상 속에서 많은 늘 글들을 만난다. 아니 늘 말의 홍수 속에서 산다. 그 속에는 잘못된

말글들을 숱하게 만난다. 그런데 그 잘못된 말 한 마디가 우리의 말글살이를 망치고 있다. 더

나아가 말글살이를 망치는 것은 나라의 미래가 어두워진다. 주시경 선생은 말한다. “말이

오르면 나라가 오르고 말이 내리면 나라가 내리나니.”

우리는 이제라도 나라를 위한 작은 일부터 실천해보자. 그것은 '우리말123'을 받아보고 바른말을

쓰는 노력을 기울여 보는 일이다. 어쩌면 이 작은 일이 이 시대에 진정 필요한 애국이 아닐까?

"우리말글 이야기, 많은 이들과 나누고자 쓴다"

[대담] '우리말123'을 보내는 성제훈씨

▲ 농촌진흥청 뒷산의 우장춘 박사 비석/우장춘 박사는 아버지의 친일 전력을 대신 참회했다며

성제훈씨는 존경을 나타냈다. ⓒ 김영조

우리는 일상 속에서 많은 늘 글들을 만난다. 아니 늘 말의 홍수 속에서 산다. 그 속에는 잘못된

말글들을 숱하게 만난다. 그런데 그 잘못된 말 한 마디가 우리의 말글살이를 망치고 있다. 더

나아가 말글살이를 망치는 것은 나라의 미래가 어두워진다. 주시경 선생은 말한다. “말이

오르면 나라가 오르고 말이 내리면 나라가 내리나니.”

우리는 이제라도 나라를 위한 작은 일부터 실천해보자. 그것은 '우리말123'을 받아보고 바른말을

쓰는 노력을 기울여 보는 일이다. 어쩌면 이 작은 일이 이 시대에 진정 필요한 애국이 아닐까?

"우리말글 이야기, 많은 이들과 나누고자 쓴다"

[대담] '우리말123'을 보내는 성제훈씨

▲ 대담하는 성제훈 ⓒ김영조

- 어떤 계기로 우리말에 관심을 두게 되었나?

"나는 농업을 연구한 사람이다. 그래서 농민을 상대로 글을 쓰고, 강연을 하며, 잡지에 매달

2~3편의 기고를 했다. 그때는 한글에 대한 개념이 없이 그저 썼다. 그런데 강의를 해도 전혀

질문이 없었고, 주변 동료는 다 이해했기에 문제가 없는 줄 알았다. 나중에 알고 보니 농민들이

알아듣지 못해서 질문을 못 한 것이었다. 농업책의 대부분이 일본 것을 베꼈고, 이를 고민 없이

따른 탓이다.

‘다비하면 도복한다’라고 말하니 못 알아들을 수밖에 없었을 것이다. 한 번은 어떤 농민이

전화로 질문을 해왔다. 창피했다. 이때부터 관심을 두기 시작했다. 그 뒤 미국에 파견되어

갔는데 영어를 이해할 수는 있어도 보고하기 위해 우리말로 바꾸려고 하니 어려웠다. 그래서

한국에 30여 권의 우리말 책을 주문해 공부했다. 외국에 나가보고 한글의 소중함을 알게 된

것이다."

- 그렇다 하더라도 우리말 편지를 보내기는 쉽지 않은 일인데.

"처음부터 우리말 편지를 보낼 생각은 아니었다. 공부를 하면서 내게 신선한 충격으로 다가오는

말들이 있어서 그것을 혼자 알기가 아깝다는 생각에 같은 직장인들에게 하나 둘 보내기

시작했다. 이것을 받은 분들이 주변에 소개하고 하다가 늘어난 것이다. 그 편지가 몇백 명이

되니 발송하기 어려워졌다. 그래서 여기저기 알아본 끝에 한 메일발송 프로그램 업체의 도움으로

대량발송을 하게 되었다."

- 우리말 편지를 보내면서 기억에 남는 일은?

"우리말 편지를 보내면서 많은 편지를 받았다. 그 가운데 외국 주재원들의 편지를 보면 외국에

3년 이상 살면서 자녀 교육에 어려움을 겪는데 우리말을 잊지 않게 챙겨주어 고맙다고 했다. 또

집에만 있어 공부할 기회가 없는 아주머니들이 우리말을 공부해 아이들에게 큰소리칠 수 있어서

좋았다고 하는 분들이 많았다. 또 어떤 교사는 아침에 받은 편지로 종례 때에 아이들에게 퀴즈를

내며 같이 공부한다는 편지를 보내와 기억에 남는다."

대담은 농촌진흥청 주변의 호수와 뒷산을 산책하면서 했다. 진흥청 주변에 있는 호수는 정조임금

때 화성 주변에 농민들이 살며 농사를 짓도록 하기 위해 인공으로 판 것이라고 한다.

조선소나무들이 서있는 아름다운 산책로가 있고, 호수에 철새들이 노닐고 있는 가운데 그는

자신의 속내를 털어놓았다. 그는 사람을 사랑하는 분명한 철학이 있었다. 또 우리말글을 사랑하고,

농업이 나라를 지탱한다는 신념을 가진 평범한 그리고 웃음이 참 좋은 우리의 이웃이었다.

/ 김영조

2006-11-22 17:54 ⓒ 2006 OhmyNews

▲ 대담하는 성제훈 ⓒ김영조

- 어떤 계기로 우리말에 관심을 두게 되었나?

"나는 농업을 연구한 사람이다. 그래서 농민을 상대로 글을 쓰고, 강연을 하며, 잡지에 매달

2~3편의 기고를 했다. 그때는 한글에 대한 개념이 없이 그저 썼다. 그런데 강의를 해도 전혀

질문이 없었고, 주변 동료는 다 이해했기에 문제가 없는 줄 알았다. 나중에 알고 보니 농민들이

알아듣지 못해서 질문을 못 한 것이었다. 농업책의 대부분이 일본 것을 베꼈고, 이를 고민 없이

따른 탓이다.

‘다비하면 도복한다’라고 말하니 못 알아들을 수밖에 없었을 것이다. 한 번은 어떤 농민이

전화로 질문을 해왔다. 창피했다. 이때부터 관심을 두기 시작했다. 그 뒤 미국에 파견되어

갔는데 영어를 이해할 수는 있어도 보고하기 위해 우리말로 바꾸려고 하니 어려웠다. 그래서

한국에 30여 권의 우리말 책을 주문해 공부했다. 외국에 나가보고 한글의 소중함을 알게 된

것이다."

- 그렇다 하더라도 우리말 편지를 보내기는 쉽지 않은 일인데.

"처음부터 우리말 편지를 보낼 생각은 아니었다. 공부를 하면서 내게 신선한 충격으로 다가오는

말들이 있어서 그것을 혼자 알기가 아깝다는 생각에 같은 직장인들에게 하나 둘 보내기

시작했다. 이것을 받은 분들이 주변에 소개하고 하다가 늘어난 것이다. 그 편지가 몇백 명이

되니 발송하기 어려워졌다. 그래서 여기저기 알아본 끝에 한 메일발송 프로그램 업체의 도움으로

대량발송을 하게 되었다."

- 우리말 편지를 보내면서 기억에 남는 일은?

"우리말 편지를 보내면서 많은 편지를 받았다. 그 가운데 외국 주재원들의 편지를 보면 외국에

3년 이상 살면서 자녀 교육에 어려움을 겪는데 우리말을 잊지 않게 챙겨주어 고맙다고 했다. 또

집에만 있어 공부할 기회가 없는 아주머니들이 우리말을 공부해 아이들에게 큰소리칠 수 있어서

좋았다고 하는 분들이 많았다. 또 어떤 교사는 아침에 받은 편지로 종례 때에 아이들에게 퀴즈를

내며 같이 공부한다는 편지를 보내와 기억에 남는다."

대담은 농촌진흥청 주변의 호수와 뒷산을 산책하면서 했다. 진흥청 주변에 있는 호수는 정조임금

때 화성 주변에 농민들이 살며 농사를 짓도록 하기 위해 인공으로 판 것이라고 한다.

조선소나무들이 서있는 아름다운 산책로가 있고, 호수에 철새들이 노닐고 있는 가운데 그는

자신의 속내를 털어놓았다. 그는 사람을 사랑하는 분명한 철학이 있었다. 또 우리말글을 사랑하고,

농업이 나라를 지탱한다는 신념을 가진 평범한 그리고 웃음이 참 좋은 우리의 이웃이었다.

/ 김영조

2006-11-22 17:54 ⓒ 2006 OhmyNews