[우리문화신문=우지원 기자]

운명이 때로 가혹하게 느껴질 때가 있다.

세상이 나를 알아주지 않는다고 느낄 때, 좋은 벗이 해주는 위로는 천군만마보다 더 힘이 날 때가 있다. 이덕무와 박제가도 그랬다.

서얼로 태어나 가진 재주를 마음껏 펼치지 못하는 울분을 삼켜야 했던 그들은, 서로가 가진 슬픔을 알아보았다. 그리고 상대의 귀한 재능을 알아봐 주고 독려해 주며, 어려운 세상을 함께 헤쳐 나갔다.

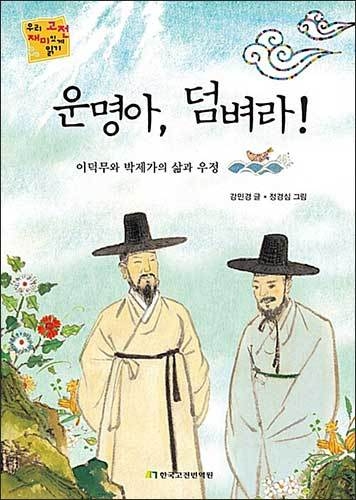

강민경이 쓴 이 책, 《운명아, 덤벼라!》는 신분이 주는 한계에 힘없이 굴복하지 않고, 긍정적으로 자신의 미래를 개척한 이덕무와 박제가의 우정을 담았다. 운명에 순응하지 않고 ‘덤벼라!’는 자세로 맞서 분투할 때, 견고할 것 같던 운명도 슬쩍 길을 비켜주었다.

두 사람은 외적으로는 매우 달랐다. 우선 이덕무는 박제가보다 아홉 살이 많았다. 이덕무는 큰 키에 마른 편이고, 박제가는 키가 작고 다부졌다. 이덕무는 유순한 성격이었고, 박제가는 거침없는 성격이었다.

(p.28)

내 삶에 대해 감히 누가 이러쿵저러쿵할 수 있단 말입니까?

태어나기 전부터 삶이 정해져 있다고요?

내 힘으로 삶을 어찌할 수 없다고요?

운명이 나를 들었다 놨다 마음대로 할 수 있다면

나라고 그깟 운명 마음대로 못하겠습니까?

그 누가 비웃더라도 제 삶은 제가 만들 겁니다.

아니 그 누구도 비웃지 못하도록 할 것입니다.

조선에서 정식 부인이 아닌 여인에게서 낳은 자녀인 서얼은 능력이 있어도 벼슬길에 나아갈 수 없었다. 그렇다고 양반의 자식으로 장사를 할 수도 없었다. 이러지도 저러지도 못한 채 가난하게 사는 운명, 그것이 서얼에게 주어진 삶이었다.

하지만 두 사람은 달랐다. 무척이나 가난한 살림 속에서도 책을 읽었고 언젠가는 조정에 나가 포부를 펼치겠다는 꿈을 잃지 않았다.

마침내 이 꿈을 이루어 준 임금은 정조였다. 두 사람은 정조가 즉위한 해에 궐내에 설치한 관청인 규장각에서 책을 검토하고 교정을 담당하는 ‘검서관’을 맡게 되었다. 이덕무와 박제가, 유득공, 서이수가 함께 검서관에 임명되었다.

(p.84-85)

우리는 규장각과 궁궐에서 해야 할 일을 이야기하며 들떠 있었다. 이제 내 나이 서른, 이덕무의 나이가 서른아홉이었다. 양반 같으면 진작 과거 시험에 응시하여 작은 관직이라도 했을 나이였다. 양반들에 비하면 늦어도 한참 늦은 나이였지만, 그런 것쯤은 개의치 않았다.

꿈을 향해 발을 뗄 수 있다는 것, 후손에게 절망이 아닌 희망을 물려줄 수 있다는 것, 우리도 세상에 흔적을 남길 수 있다는 것, 그것이 우리를 벅차게 했다.

규장각은 창덕궁에서도 가장 아름다운 후원 언덕에 있었다. 아름다운 자연 속에서 책을 마음껏 보며 편집하고 교정하는 삶은 두 사람을 행복하게 했다. 검서관은 정식 관직은 아니어서 녹봉을 받지는 못했지만, 이를 안타깝게 여긴 정조가 자주 먹을 것을 하사하기도 했다.

그러나 서얼에 대한 못마땅한 시선은 여전했고, 이덕무는 과로와 스트레스로 건강이 나빠졌다. 결국 이덕무가 갑작스레 세상을 뜨자 정조는 아들 이광규를 검서관으로 임명하고 이덕무의 글을 모은 문집을 펴내라는 분부를 내려 그의 글은 《아정유고(雅亭遺稿)》로 남았다.

박제가의 운명도 순탄치 못했다. 정조가 세상을 뜨자마자 박제가는 반란을 꾀했다는 억울한 누명을 쓰고 모진 고문을 당한 뒤 함경도로 귀양을 가게 되었다. 훗날 누명을 벗고 귀양에서 풀려나긴 했지만 이미 그의 몸은 상할 대로 상한 뒤였다.

두 사람은 어려운 상황에서도 서로를 독려하며, 언젠가 등용될 날이 있을 거라는 희망으로 학문을 닦았다. 그리고 마침내 정조의 부름을 받고 자신의 재주를 살려 세상을 이롭게 했다. 서로서로 알아봐 주고 좋은 벗이 되어주었기에 지난한 시간을 즐겁게 버틸 수 있었다.

빨리 가려면 혼자 가고, 멀리 가려면 함께 가라고 했던가. 두 사람은 신분의 한계에 좌절하면서도 세상이 정해놓은 대로 살지 않았다. 함께 분투하고 노력했다. 이들의 우정과 노력이 참으로 아름다운 것은, 운명에 덤벼들어 후회 없이 맞서 싸우고, 또 오랜 세월 서로에게 변함없이 힘이 되어준 까닭이다. 이들의 아름다운 동행을 이 책으로 만나보면 좋겠다.