[한국문화신문 = 김연갑 국가상장연구회 위원] 국가(國歌/National Anthem)는 국호 대한민국·국기 태극기․국화 무궁화와 함께 노래로서 나라를 표상하는 국가 상징물의 하나이다. 추상적인 대한민국을 구체적으로 역사성과 이념을 가사와 선율로 나타낸 것이다. 이로서 국가는 부르는 이에게 민족 정서를 통해 이념을 일체화 시켜 연대감과 동질감을 갖게 하는 것을 첫 째의 기능으로 삼는다. 이런 점에서 기능음악이거나 정치음악이지 감상을 위한 절대음악은 아닌 것이다.

대한민국의 국가는 ‘애국가’(愛國歌)다. 이 애국가는 국가 고유 곡명이면서 동시에 나라를 사랑하자는 계몽가로서의 명칭이기도 하다. 다시 말하면 기능상으로는 ‘나라의 유일한 제도적 노래’인 국가이면서 ‘나라를 사랑하자는 계몽적 노래’(Patriotic Hymn)의 하나인 애국가이기도 하다는 것이다. 이를 영어로 표현하면 National Anthem인 동시에 Patriotic Hymn이고, 명칭은 <Ae-kuk-ga>인 것이다.

이는 다른 나라 국가와의 차이이기도 한데, 그러므로 정확한 표기는 ‘대한민국 국가 애국가’라고 하고, 식순에서도 ‘국가 제창’이라고 해야 옳다. 우리가 ‘태극기에 대한 경례’라고 하지 않고 ‘국기에 대한 경례’라고 하듯이 ‘국가 제창’ 또는 ‘국가 애국가 제창’이라고 해야 옳은 것이다.

극단적인 해석을 하면 오늘날 우리가 의식에서 표현하는 ‘애국가 제창’이라고 하면 ‘우리의 소원은 통일’에서부터 ‘아리랑’은 물론 북한의 ‘애국가’도 포함 될 수 있는 것이다. 어느 나라든 국가는 하나지만 애국가는 많을 수 있기 때문이다.

이 때문에 그동안 일각에서는 ‘우리는 국가(國歌) 없는 국가(國家)’라며 국가를 빨리 제정해야 한다고 주장 했고, ‘애국가는 차라리 아리랑으로 해야 한다’고도 했다.

이런 주장은 다른 이유와 명분이 있겠지만 가장 큰 이유가 ‘애국가’라는 곡명에 대한 오해에서 비롯되었다고 본다. 곧 ‘국가 애국가’라는 표현에서 느끼듯이 제도적 기능(위상)명과 곡명이 동일하다는 사실을 이해하지 못하고, ‘국가 아닌 애국가일 뿐’이라고 잘못 이해한 결과라는 것이다.

굳이 국가와 애국가를 동일시하는 중의적 표현을 쓴 데는 구한말 민족 구성원들 나름의 합의가 있었다. 그것은 대한제국의 운명이 바람 앞에 촛불 같은 상황에서 애국하여 나라는 지키는 것이 우선이지 권위적인 국가의 필요성은 두 번째라는 인식이 강하여 ‘애국가’를 ‘국가’로 동일시하였다는 사실이다.

그 명확한 증거는 독립신문 1896년 9월 22일자 논설에서도 공공장소에서 국기에 대한 경례와 ‘애국가’를 불러야 한다고 했고, 이를 전후하여 독립신문이나 각종 학교나 교회에서도 많은 애국가류를 창작하여 불렀던 것이다.

주목해야 하는 것은 1897년 8월 17일자 독립신문의 ‘대조선 개국 오백오회 기원절 축사’ 기사에 나타난 ‘무궁화노래’(윤치호 작사)를 이후 민중들이 이를 부르면서 곡명을 ‘애국가’로 고처 불렀다는 사실이다.

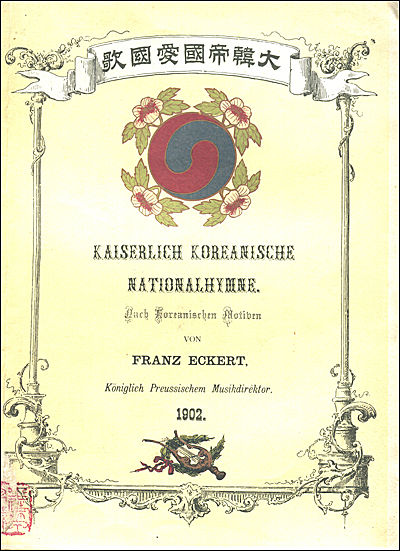

▲ -1902년 대한제국 반포 <대한제국애국가> 독일어 본 표지일본 국가 <기미가요>를 양악식으로 편곡하고 귀국하여 궁정음악가로 복귀한 작곡가 프란츠 에케르트를 초빙하여 작곡하였다.

또한 조정이 독립신문 등의 애국가 운동을 받아들여 1902년 공식 제정 반포한 국가 명칭이 ‘대한제국 애국가’(Koreanischen National Hymne)라고 한 것이다. 그러니까 독립신문 편집진 같은 지식 그룹이나 이를 수용한 민중들이나 이를 반영한 대한제국 정부도 국가를 애국가로 동일시했다는 것을 알 수 있다.

이런 맥락에서 오늘의 애국가에 대해 부연하면 ‘무궁화 삼천리 화려강산····’의 후렴이 쓰인 최초의 명칭은 ‘무궁화노래’였다. 이 후렴을 계승하여 “동해물과 백두산이···”의 가사로 고처 발표한 것은 1908년 ‘찬미가14장’이다.

그러니까 작사자는 ‘무궁화노래’와 ‘찬미가14장’이란 곡명으로 발표했지만 민중들은 이를 ‘애국가’로 주체화 하였다는 말이 된다. 즉, 대한제국 시대나 임시정부 시대나 해방 후나 오늘이나 완전한 독립(통일) 국가를 이룰 때까지는 먼저 나라를 사랑하는 마음이 더 중요하다는 합의인 것이다.

이는 오늘의 우리가 애국가를 단순히 의례적이거나 또는 ‘강요된 애국심’으로 부르는 것에서 매우 무거운 역사의식을 갖고 불러야 하는 이유인 것이다.(閘)