[우리문화신문=이동식 인문탐험가]

웃는 도깨비 - 신영훈

어릴 적에 동리 노인들 옛이야기가 생각난다. 곰의 불알로 북을 지으면 그 소리가 벽력같아서 전장(戰場)의 요괴가 달아나고 군신(軍神)이 이쪽 편이 되어 승전하게 되므로 그 북을 귀하게 여겼다는 것이다.

전장에서 북을 휘몰아 제쳐 치면 그 소리가 울려 퍼져 군사들의 마음을 흥분시켜 지쳐 들어가는 발길에 힘을 주게 되고 예기(銳氣)가 충천(衝天)하여 접전(接戰)의 이(利)가 재아(在我)하게 되므로 저절로 승리는 이쪽에 온다. 반대로 북채에 힘이 빠져 겨우겨우 두드린다면 군사들은 사기(士氣)가 떨어져 패하기 일쑤라는 것이다.

노인들의 이야기는 역사의 한 장면을 상기시킨다. 충무공 이순신이 친히 북채를 검어쥐고 다그쳐 지쳐 들어가도록 요란스럽게 북을 두드려 사기를 높이던 기록을 거론한다. 유탄에 맞아 쓰러지도록 독전(督戰)하던 그 북소리의 울림은 결국 왜수군을 참패시켰고 중국 장군의 목숨을 건질 수 있었다는 것이다.

북소리, 그것은 하나의 집단최면으로 유도하는 마(魔)의 소리인지도 모른다. 인디언이나 토인족(土人族)들이 기분 나쁘게 두드리는 장면 뒤에 주인공들이 생포되던가 제물로 바쳐진다던가 하는 광경을 영화 등에서 보아왔다.

북은 타악기로서도 중요하다. 원초시대로부터의 존재가 지금 파악되는지는 알 수 없으나 토우(土偶)나 철우(鐵偶), 동우(銅偶)의 주악대(奏樂像) 중에 북치는 탯거리가 있는 것으로 보아 상대(上代)에 이미 있었다고 생각된다.

북은 길게 만들면 장고(長鼓)가 된다. 두드리는 채면이 좌우로 크게 벌려졌다는 뜻인데, 고려 때의 자기제품(磁器製品)으로 장고통이 출현한다. 장고는 소고(小鼓)와 마찬가지로 타고(打鼓)보다는 악기적인 음률에 적합하도록 기도(企圖)되었다고 보인다. 타고(打鼓)는 오히려 자연음 그 자체에 가까운 듯 소리 낸다. 전장(戰場)이나 제의(祭儀)에서는 그래서 이 북이 더 중요시되고 그 소리라야 집단의 흉금을 거머쥐는, 또는 쥐어짜는 효능을 십분 발휘하였다.

능묘(陵墓)의 석상(石床) 받침으로 그런 북이 쓰인다. 석조(石造)로 된 고형석(鼓形石)은 결국 북이 지난 여러 가지를 그대로 징비(懲備)한다는 의도를 가졌다. 능묘에 접근하려는 사귀(邪鬼)의 침입을 방어할 뿐만 아니라 생전에 유능하였던 출장입상(出將入相)의 품기(稟氣)가 그 뒤에 깔리는 상징이기도 하다. 그런가 하면 그런 유능한 분의 돌아가심을 조의(弔意)한다는 의도, 또는 환생(還生)하였을 때 다시 그런 북채를 쥐고 만민(萬民)을 거느리는 지위를 지닙소서 하는 바램까지가 깃들어있는 것이라고도 할 수 있다.

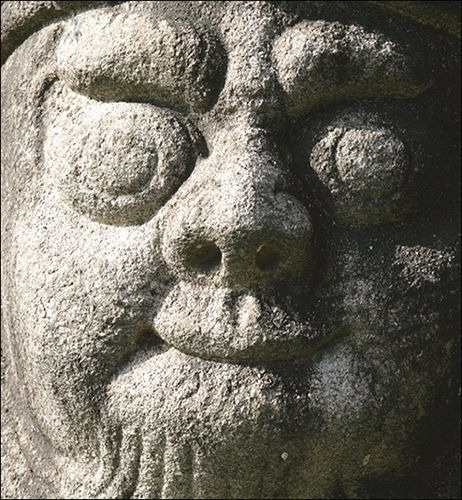

그런 엄숙한 의미를 지닌 북에 왜 웃는 모습의 도깨비가 등장되어야 하는 것일까? 웃음이란 어떤 개념이었을까? 그것도 하나도 아닌 4면에 틀림없이 새긴 까닭은 무엇일까?

의문에 가득 찬 눈을 석상(石床) 좌우로 돌려본다. 무엇인가 해답을 줄 만한 것은 없으려나. 문득 곡장(曲墻)을 향하고 있는 석조동물(石造動物)들이 보인다. 석상에서 보면 궁둥이만이 보인다. 호랑이, 양, 말 등의 동물 중에 석상에서 바로 보이게 놓인 것은 양(羊)이다. 펑퍼짐하게 퍼진 궁둥이가 눈에 가득 들어오면서 둥글납작하게 퍼진 꼬리가 보인다. 풍마우세(豊磨雨洗)로 궁둥이나 꼬리나 다리는 거무틱틱하게 색이 변하였다. 화강암의 백악의 바탕색은 이미 없어진 지 오래고 마치 그런 색깔의 산양이 있기라도 한 듯한 느낌을 준다.

꼬리 아래 뒷다리 사타구니 사이로 무엇인가 하얀 것이 늘어져 있다. 자세히 보니 양의불알이다. 모두가 검게 변하였는데 이것만은 아직 하얀 색으로 남아있다. 기이한 일이다.

호랑이나 말의 뒤꽁무니를 쓰다듬어 본다. 저기엔 없다. 유독 양에만 그것이 전출(鐫出)되어 있다. 신기한 일이다.

그렇지 내소사(來蘇寺)의 목사자(木獅子) 생각이 난다. 「민학」1집(輯)에 소개하였었다. 그러니 얼마 전에 완주 위봉사(威鳳寺) 보광명전(普光明殿)에서 본 목사자의 그 잘생겼던 불알도 눈앞에 어른거린다. 그것을 표현하는데 어떤 맥(脈)이 있었나보다. 기분 나는 대로 하였을 리가 없는 어떤 시퍼런 사조(思潮)가 있을법하다.

영릉의 석앵

신양(神洋)은 제천(祭天)의 희생물이었다. 경주 남산의 제천단(「민학」2집)위의 동물군상 중에 양의 머리만을 선각한 거대한 바위가 있다. 그 옆에 사자인 듯싶은 석조물도 있다. 청동기의 초두(鐎斗) 귓대가 신양의 머리로 장식되어 있음도 보아왔다. 명기(明器) 중에도 신양이 있다. 이렇게 보면 양은 신과의 대화를 위한 하나의 매체(媒體)이다. 말(馬)이 실용적이어서 문무인석(文武人石) 중간에 위치하고 호랑이는 호위성(護衛性)이어서 봉분 뒤쪽, 미사(眉砂)를 지키고 있는데 비하여 양은 명당 좌우에 벌려 있음도 주목된다.

그런데 어째서 다른 동물에 없는 불알의 표현이 양에게만 있어야 하는 것일까? 그것도 형용만을 적당히 한 것이 아니라 단단히 알을 밴 듯하게 허벅지게 나타내어 실감할 수 있게 함은 어인 까닭인가? 목사자의 그것이 약간의 강조가 있어 과장된 감각이라면 양의 그것은 아침저녁 보아오던 소의 그것처럼 의젓하고 탐스럽게 보임은 무슨 이유일까? 긴장하면 오무러들고 편안하면 늘어지는 감각을 우리는 스스로 체험하고 있다. 양의 그것도 그런 신축성이 있는 것일까? 만일 있다면 석양(石羊)의 그것은 가장 편안하고 즐거웠을 때의 상황이라고 할 수 있겠다.

지사(地師)들은 불알에 맺힌 습기로 혈내(穴內)의 상황이 감지된다는 말을 한다. 과학적이라면 불알에 생기는 결로(結露)를 말함인데 석면(石面)의 온도차에서 생기는 이 결과를 지사(地師)들은 막연히 그렇게 느끼는 것일까? 그들은 이렇게 지적한다. 타루비(墮淚碑)가 있단다. 비석이 무슨 대변(大變)이 있으려면 땀을 흘린다는 것이다. 그래서 눈물이라고 생각한 사람들이 비에 타루라는 이름을 붙였다고 한다. 석면의 온도 차이로는 설명이 되지 않는 것이 아니냐는 것이다. 더운 여름날 찬물을 담은 주전자를 대청에 놓았을 때 주전자 밖으로 생기는 결로현상과 마찬가지의 이치라고 반격하면 그들은 다시 꼬집는다. 매년 여름이면 그런 현상이 계속되어야 마땅한 데 어째서 특별한 때만 그러냐는 반박이다. 상종할 수 없는 비과학적인 그들과는 더 대화할 수 없다고 돌아앉아 생각하다 보면 이들 석조물이 이른바 과학적이라는 현대식 문명 이전, 벌써 수 백 년 전에 만들어졌음이 깨우쳐진다. 선인들은 그렇게 생각하였을 지도 모르겠다.

북에 귀면(鬼面)을 새기고 불알로 만들었다는 북을 거기에 두는 것도 당시로서는 당당한 어떤 연유가 있었으리라. 단지 우리가 아직 그 내막을 모르고 있을 뿐이며 현대라는 감각에 휩싸여 당대를 보는 눈이 어리석어져 있을 뿐이다. -《민학회보》 제2집 1976.6.30. 발행