[우리문화신문=김동하 작가]

아버지와 마지막여행이 되어버린 제주도는 비가 계속 내렸다.

구순이 넘은 나이의 노인이 이곳저곳을 다니기엔 참 어려운 날씨였다.

그 와중에도 아버지는 파도가 일렁거리는 바다가 보고 싶다고 하셨다.

아버지와 묵는 호텔의 뒤편엔 새파랗게 펼쳐진 녹차밭이 보이고 앞으로는 멀리 제주도 남쪽바다와 대정읍, 그리고 <산방산>이 보이는 중산간 부근에 자리 잡은 호텔이었다.

멀리서 보이는 바다가 아쉬우셨던지, 아버지는 이른 아침부터 파도치는 바다를 보고 싶다고 계속 말씀하셨다.

“바다는 파도가 쳐야 보는 맛이 있지...”

송악산...

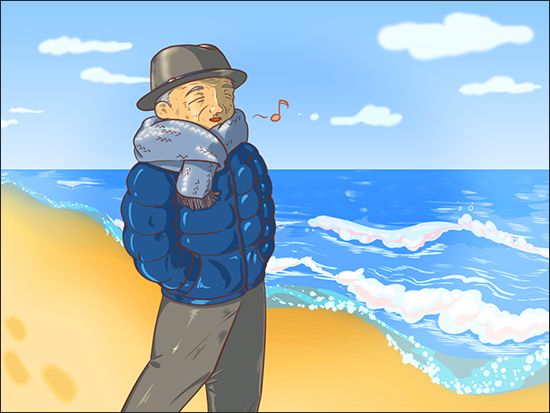

제주 <산방산> 근처에 산이라고 하기엔 그저 아담하게 소나무가 많은 언덕이 있는데, 그 아래쪽 바다가 그나마 숙소에서 멀지 않아 보이기에 차로 모셔다드렸다. 겨울용 중절모와 패딩에 목도리를 하고, 그날따라 유난히 파도가 더 거세게 몰려오는 제주의 남쪽바다는 아마도 당신이 한국전쟁 때 배로 이곳 제주에 오시던 그 날의 파도가 생각나는지 자꾸만 자꾸만 뭐라고 중얼거리셨다.

“아부지... 노래 하나 하세요...”

나는 노래를 유난히 좋아하시는 아버지께 가슴에 갑갑하게 갇혀있는 무언가를 뱉어낼 수 있게 노래를 청했다.

“노래...?”

라고 하시더니 정말이지 몇 초도 지나지 않아 내 어릴 적에도 당신이 자주 부르시던

‘갈매기 바다 위를 날지 말아요...’라고 시작하는 <해조곡>이라는 노래를 부르셨다.

유난히 성조가 좋으셨던 아버지의 목소리는 힘없이 흔들리며, 삶의 시간을 얼마 남겨두지 않은 그런 가녀린 목소리였다.

“아이고 디다... 잘 못 부르겠다.”

힘이 드시는지 아버지는 가쁜 숨을 “후...“하고 뱉고는 다시 다른 노래를 시작하셨다.

무슨 노래인지 처음보다 더 아련해서 들리지 않았지만,

당신 생에 내가 들은 마지막 노래였다.

아버지가 돌아가시던 그 여름

병원 입원실에 누워 호스를 주렁주렁 달고 새벽마다 잠을 못 이루시던 아버지에게 내가 물었다.

제주도 또 가보고 싶지 않으시냐고...

지난번 갔을 때 뭐가 제일 좋으셨냐고...

“나는 비행기 탄 거 밖에는 아무 꺼도 기억이 안 난다.”하셨다.

그리도 당신이 꿈에서도 못 잊으시던 제주도 모슬포의 추억이 전혀 남아있지 않으셨다.

그렇게 당신의 기억에서 점점 많은 것을 지워가는 과정을 보면서 생각했다.

너무 많은 기억을 남겨두고 떠난다는 건 어찌 보면 더 못 할 일일지도 모른다는...

그래서 조금이나마 가슴이 덜 아프고 가라는 신의 배려인지도...