[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수]

<답사 날자> 2021년 10월 14일 목요일

<답사 참가자> 이상훈, 이규석, 박인기, 원영환, 최돈형, 홍종배 모두 6명

<답사기 작성일> 2021년 10월 22일 금요일

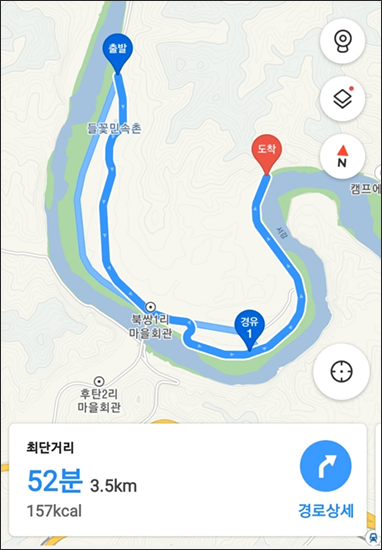

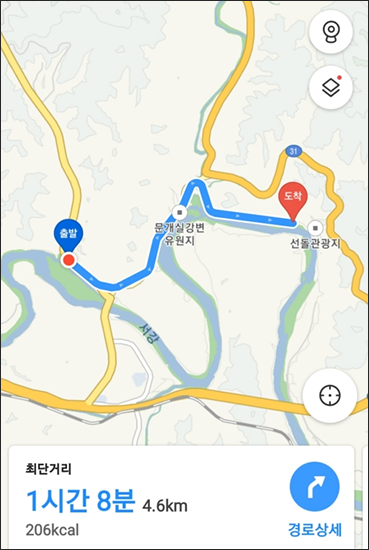

평창강 제12구간은 두 구간으로 나누어서 걸었다. 지난번 종점인 영월군 남면 북쌍리 소석 카페 입구에서 남면 북쌍리 평창강 좌안 끝이 12-1구간 도착점이다. 거기서 차로 다음 구간으로 이동한다. 12-2 구간의 출발점은 영월군 남면 서강로에 있는 서강민박집 앞 평창강가고 도착점은 선돌관광지 아래 평창강가다. 강변길이 끊어져 있어서 부득이 차를 타고 작은 산을 돌아 건너편 강가로 가야 한다.

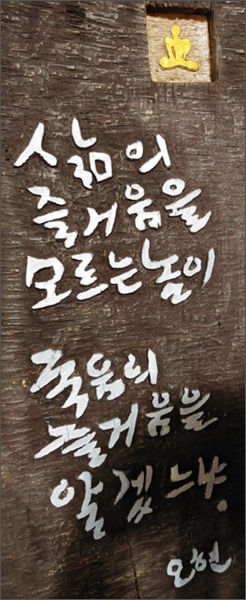

이날 답사에는 시인마뇽과 해당이 불참하였다. 은곡은 도마 사업 때문에 두 번을 빠지고 이날 다시 나왔다. 오랜만에 만나니 반가웠다. 은곡은 평창군 방림면에 사는데 트럭을 운전하기 때문에 답사 인원이 많을 때는 큰 도움이 된다. 우리 답사팀은 은곡 집에서 하룻밤을 보낸 적이 있다. 지난 4월 8일, 평창강 따라 걷기 제4구간을 마치고 그날 밤에 4명이 방림면 여우재 고개 정상 근처에 있는 은곡 집에 갔었다. 본채 앞에 목각 작업실이 있었고 작업실 한쪽에 작은 방이 딸려있었다. 작업실에는 그가 만든 목공예 작품과 소품들이 널려 있었는데, 나의 눈길을 끈 목판이 하나 있었다.

오현스님은 2018년에 열반에 드신 불교계의 큰스님이었다. 나는 오현스님을 친견한 적은 없지만, 설악산 신흥사 주지와 조실을 지낸 스님으로 알고 있다. 그는 시조를 쓰는 스님으로 알려져 있었는데, 2007년에는 정지용 문학상까지 받을 정도로 불교계에서는 글을 잘 쓰는 스님이셨다. 그분은 분명히 깨달음의 경지에 드셨을 것이다. 그분이 말씀하셨다.

삶의 즐거움을 모르는 놈이

죽음의 즐거움을 알겠는가?

무슨 뜻인지 잘 모르겠다. 은곡에게 물어보니 다음과 같이 설명한다.

사람이 종교를 믿는다는 것은 생사(生死)를 해결하려는 인간의 몸부림이라고 볼 수 있다. 인생의 가장 어려운 숙제는 죽음이다. 이 글귀는 죽음에 대한 불교의 관점을 가장 간결하게 나타낸 것이다. 죽음보다 중요한 것은 삶이다. 주어진 삶을 즐겁게 산다면 죽는 문제는 이미 해결된 것이다. 어떤 사람이 팔만대장경을 다 읽지 않아도 《금강경》과 《법구경》을 공부하지 않아도, 이 글귀를 깨우치고 하루하루를 즐겁게 산다면 그는 이미 죽는 문제를 해결한 사람이다. 깨달은 사람이 하루하루를 사는 모습을 잘 표현하는 다섯 글자가 있다.

일일시호일(日日是好日, 날마다 좋은 날)

나는 성철스님의 그 유명한 법문 ‘산은 산, 물은 물’을 나름대로 해석한 글을 쓴 적이 있다. 그때에 내가 도달한 결론이 ‘일일시호일’이었다. 은곡의 설명과 일맥상통한다고 생각되어 기분이 좋았다. 필자가 쓴 글을 읽어보려면 아래 주소로 들어가 보면 된다.

https://cafe.daum.net/suwonprofessor/RJe1/988?svc=cafeapi

성철스님의 법문을 궁리해보지 않은 사람에게 ‘일일시호일’이 주는 의미를 아주 쉽게 알려주는 경구가 있다. 오래전부터 카톡방에서 떠돌아다니는 경구이다.

“오늘은 어제 죽은 사람이 그렇게도 살고 싶었던 바로 그 내일이다.”

인터넷을 검색해보니 이와 비슷한 말을 한 사람으로서 철학자 베이컨과 칸트가 있다. 검색을 더 해보니 이 말의 출처는 그리스의 철학자 소포클레스(Sophocles, B.C. 496~406)의 다음과 같은 글로 거슬러 올라간다.

“내가 헛되이 보낸 오늘 하루는

어제 죽어간 이들이 그토록 바라던 하루다.

단 하루면 인간적인 모든 것을

멸망시킬 수 있고 다시 소생시킬 수도 있다.“

맞는 말이다! 오늘 설혹 비가 오더라도, 미세먼지 농도가 높더라도, 아파서 병원 침대에 누워 있더라도, 어제저녁에 과음하여 속이 쓰리더라도, 부부싸움 끝에 냉전 중이더라도, 그게 무슨 상관이랴! 어제 죽은 사람은 천만금을 주고라도 오늘 하루를 더 살고 싶었을 것이다. 그러한 오늘인데, 어찌 좋은 날이 아닐 수가 있겠는가?

나도 이제 나이가 들었나 보다. 서론이 길어졌다. 허튼소리는 그만하고 답사기로 돌아온다. 기차를 타고 내려오는 석주와 석영을 만나기 위해 나는 9시 40분에 평창역으로 갔다. 나머지 세 사람은 출발지점에서 만나기로 했다. 평창역에서 두 사람을 태우고 1시간쯤 운전하여 출발지점으로 갔다. 오전 11시에 출발지점에 도착했는데 방림면 여우재 고개에서 출발한 은곡은 이미 도착해 있었다. 이날 홍 교수는 가양을 태우고 경기도 용인에서 승용차로 출발했는데 조금 늦어져 11시 20분에 도착했다. ‘소석’이라는 간판을 단 식당 겸 카페에서 점심 식사로 백숙을 먹었다. 맛도 좋고 양도 많고 밑반찬도 좋은, 훌륭한 점심을 즐길 수 있었다.

우리 일행 여섯 명은 낮 12시 40분에 출발했다. 평창강 왼쪽 언덕에 나 있는 2차선 도로를 따라 남쪽으로 걸어갔다. 올가을에는 유난히 비가 잦았다. 엊그제 가을비가 내려서 강물이 불어 강폭이 넓어졌다. 강의 오른쪽에는 낮은 산이 보이고, 강의 왼쪽에 있는 밭에서는 농작물이 수확을 기다리고 있다. 고추밭에는 고추가 빨갛게 익었고, 수수밭에는 수수가 갈색으로 변하여 수확을 기다리고 있다. 가을 하늘은 파랗고 배추밭에는 배추가 푸르고 싱싱하게 자라고 있다. 평창강을 따라 걷는 우리는 몸과 마음이 모두 가볍다. 편안하다. 바라보이는 산과 들과 강의 풍경이 어린 시절을 떠올리게 한다. 정겨운 풍경이다.

길을 걷다 보니 석영이 옆으로 다가와 말을 건다. 국문과 교수였던 그가 내게 호를 하나 지어주고 싶다고 말한다. 뜻밖의 제안이다. 내가 호로 사용하는 무심(無心)은 누구에게서 받은 것이 아니다. 무심이라는 호에는 사연이 있다.

내가 아마도 중학교 때에 어머니가 나에게 말씀하셨다. “너는 좀 차갑구나.” 나는 어머니를 살갑게 대하지 못하고 항상 거리를 두고 대한 것 같다. 엄마라고 짧게 부르는 대신 항상 어머니라고 불렀다.

그건 나름대로 원인이 있을 것이다. 나는 전라북도 전주 근처 시골에서 부모님과 함께 살다가 전주에 있는 초등학교(그 당시 이름은 국민학교)에 들어갔다. 그때부터 고등학교 졸업할 때까지 줄곧 할아버지 집에서 살았다. 방학 때 말고는 어머니와 함께할 시간이 없었을 것이다. 동생들과도 어울리는 시간이 별로 없었다. 그래서 어머니는 “상훈이는 좀 무심하다”라고 느꼈을 것이다. 충분히 이해가 간다.

인터넷이 등장하면서 영어로 아이디를 정해야 하는데, 나는 muusim을 선택했다. 우리말로는 ‘무심’이다. 사전에서 무심이 들어가는 단어를 찾아보면 다음과 같이 나온다.

무심코: 아무런 뜻이나 생각 없이

무심히: 아무런 생각이나 감정이 없이

무심하다: 사람이나 그 태도가 아무런 생각이나 감정이 없다

불교에서 무심은 좋은 뜻으로 쓰이는 것 같다. 탐욕을 경계하는 불교에서 무심(無心)의 경지는 욕심이 없는 경지로서 칭찬의 뜻이 포함되어 있다. 그러나 나는 무심의 경지에 도달한 것이 결코 아니므로, 때로는 무심이라는 호가 부담스러웠다. 남에게 교만스럽게 보일지도 모른다는 불안감도 있었다.

무심이라는 단어가 좋은 뜻으로만 쓰이지는 않는다. “그는 무심한 사람이다”라고 표현하면 감정이 없는 사람, 차가운 사람이라는 뜻이 포함되어 있다. 그래서 나는 석영이 호를 하나 지어주면 기꺼이 받겠다고 대답했다.

석영은 수강(隨江)을 제안했다. 따를 수(隨), 강 강(江)이다. 강을 따른다는 뜻이다. 평창강 따라 걷기를 내가 제안하였기 때문에 수강이라는 단어를 생각했다고 한다. 그러면 나는 무심과 수강 어느 호를 취해야 하는지 고민이 된다고 말하니, 호는 여러 개 있어도 괜찮다고 한다.

서예가 김정희(1786~1856)는 잘 알려진 추사(秋史)와 완당(阮堂) 외에도 호가 수십 개 있었다고 한다. 32살의 나이에 요절한 아동문학가 소파 방정환(1899~1931)도 호가 여러 개 있었고, 춘원 이광수(1892~1950)도 호가 여러 개 있었다고 한다. 그렇지만 나는 이러한 사람들의 반열에 들지 못하므로 석영이 지어준 수강이라는 호를 받아만 두고 쓰지는 않으려고 한다. 나 스스로 돌아보면 현재 나는 전혀 무심하지 않다. 때때로 유심하다. 그러나 여생은 무심을 목표로 살아가려고 한다.

(계속)