[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 영조 때 그림 《이원기로회계도》에 보이는 춤과 관련된 이야기를 시작하였다. 이 그림에는 2가지의 춤, 곧 포구락ㆍ처용무의 궁중무용과 함께 3종의 연주형태가 보이는데, 하나는 삼현육각(三絃六角) 편성, 둘은 현악기 연주자의 모습, 세 번째는 박(拍)을 들고 서 있는 집박 악사의 모습이란 점이다. 집박(執拍)이란 박을 잡고 있다는 의미로 지휘자를 뜻한다는 점, 포구락(抛毬樂)은 고려 문종 때 송에서 들여온 춤이어서 당악정재로 구분된다는 점, 향당정재의 구별은 죽간자의 유무와 한문으로 된 구호나 치어를 노래한다는 점도 이야기 하였다.

옛 기록에 의하면 포구락은 무려 150여명이 추었다고 전하는데, 당시 고려 교방에 속해있던 초영(楚英) 등이 구장기별기와 함께 임금 앞에서 연희하였으며, 무희는 12명 짝수로 좌우 6명씩 두 대(隊)로 나누어 추었다는 점, 고려시대의 포구락에 관한 기록에는 반주 음악이 <절화 영(折花令)>,<수룡음영(水龍吟令)>, <소포구락 영> <청평악 영(淸平樂令)> 등이었다는 점, 포구락은 현재까지도 자주 무대에 오르는 거의 유일한 전통무용으로 무희들이 좌우로 편을 갈라 공놀이를 하는 춤이란 점들을 이야기 등을 하였다.

|

||

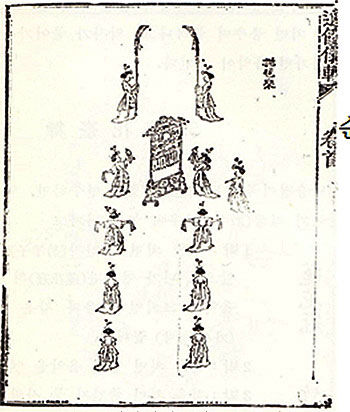

| ▲ 순조 때의 《진찬의궤》가운데 "포구락" 부분 | ||

이번 주에는 당악정재로 분류되는 <포구락(抛毬樂)>이라는 궁중무용에 대해서 좀 더 자세히 알아보기로 한다.

조선조 전기의 포구락은 16인의 무희가 8인, 또는 4인으로 무리를 이루어 춤을 추었다. 성종 때의 《악학궤범》에는 포구락이 그림과 함께 자세하게 설명되어 있는데 이에 따르면, 처음에 악공 2인이 포구락 구문(毬門)을 전내(殿內)에 놓고 나오면, 음악이 <절화삼대>를 연주하고 죽간자 2인이 좌우에 갈라섰다가 구호를 부르는 것으로 시작한다.

이어서 기녀(妓女) 16인이 좌우로 나뉘어 노래를 부른 다음에 <소포구락 영> 음악에 맞추어 서로 마주보고 춤을 추다가 왼쪽 무리의 첫째 사람이 채구(彩毬)를 잡고 포구문 풍류안(風流眼)으로 던져서 성공하면 상포를 받고, 실패하면 악사가 붓을 들고 오른쪽 볼에 먹을 찍고 물러난다.

그 다음은 오른쪽 무리의 첫째 사람이 앞의 무희와 동일하게 춤을 춘다. 이와 같은 방식으로 왼쪽 대와 오른쪽 대에서 번갈아 가며 제2인에서부터 제3인, 제4인, 제5인 제6인 제7인 제8인까지 끝내고 나면 죽간자 2인이 구문 좌우에 갈라서 무기(舞妓) 16인을 안내하는 것으로 끝맺음을 하는 춤이다.

많은 궁중정재 중에서도 포구락이 고려시대의 당악정재로 유일하게 지금까지 전승되고 있는 이유는 무엇보다도 재미가 있기 때문이라 하겠다. 다시 말해, 채구(彩球)라고 하는 공을 포구문에 뚫려 있는 구멍(이를 풍류안이라 함)을 향하여 던지는데, 성공하는 무희는 상을 받고, 실패하는 무희는 악사가 붓으로 얼굴에 먹을 찍고 물러나는 일종의 놀이형식의 전통을 지니고 있기 때문이다. 조선 전기의 이와 같은 전통은 그 이후 조선 후기에도 거의 그 대로 이어지고 있는 것으로 보인다.

|

||

| ▲ 경상남도무형문화재 제12호 "진주포구락무", 문화재청 제공 | ||

조선조 후기, 순조 때의 《진찬의궤》나 《진작의궤》에도 포구락이 소개되어 있는데, 여기의 내용도 조선 전기와 별로 다를 게 없다. 반주음악으로 <향당교주>를 연주하면 악사가 포구문을 전내(殿內)에 놓고 나오고, 박을 치면 죽간자 2인이 앞으로 나가 포구문 좌우에 갈라섰다가 구호를 하고 물러나 선 다음, 다시 박을 치면 전대(前隊) 12인이 포구문 좌우로 나가 창사를 부르는 것으로 시작된다.

그리고는 제1대(隊)부터 채구를 잡고 춤추며 물러섰다 앞으로 나갔다 하면서 머리에 높이 들어 농구(弄毬)하는데, 풍류안에 성공하면 상포를 받들고, 실패하면 악사가 붓으로 오른쪽 볼에 먹을 찍는다. 박을 치면 제2대(隊), 3대, 4대, 5대, 6대순으로 연행하며 음악은 처음부터 <향당교주>를 연주한다.

전반적인 진행은 조선조 전기와 같으나 후기에는 출연하는 인원이 16명에서 12명으로 줄었다는 점, 반주악곡의 이름이 다른 점, 창사의 내용이나 횟수가 다른 점 등이다.

그 이후, 조선조 말엽부터 현재까지는 관악 영산회상의 악곡들을 삼현육각 편성으로 반주하고 있는데, 영산회상을 무용음악으로 사용할 때는 이를 영산회상이라 부르지 않고 달리 <향당교주>라 불러왔다. 현재까지도 궁중무의 대부분은 관악영산회상으로 반주하고 있는데, 그 까닭은 빠르기가 다른 여러 다양한 모음곡으로 구성되어 있으며, 악기 편성이 피리나 대금, 해금, 북, 장고 등이 기본 편성으로 음향이 크다는 점, 그리고 느린 10박, 빠른 10박, 6박의 도드리장단, 4박의 타령 장단 등 다양한 장단형으로 무용음악에 적합하기 때문이다.

같은 장단이라 해도 춤사위가 변화할 때마다 장단의 세기나 가락의 변화를 주기 위해 도드리나 타령의 곡조를 느리게 연주하기도 하고, 빠르게, 더 빠르게 연주하는 등 박자의 변화를 주고 있다는 점도 반주음악에 응용되는 조건일 것이다.

이처럼 포구락은 춤의 구성, 춤사위, 창사, 반주음악 등의 전승도 물론 가치가 크지만, 그 이전에 이 춤이 오랜 역사를 지니고 있다는 점, 그 자체만으로도 문화재적인 가치는 충분하다 하겠다.