“대나무는 본래 대장부에 견주었고 / 분명히 아녀자와 가까운 것이 아니었는데 / 어찌하여 침구로 만들어져서 / 억지로 부인이라 이름 붙였나 / 내 어깨와 다리를 괴어 편안하게 해주었고 / 이불 속으로 들어와서는 벗이 되었네 / 비록 다소곳이 남편 시중은 못 들지만 / 방 안에서는 내 몸을 독차지하게 되었네”

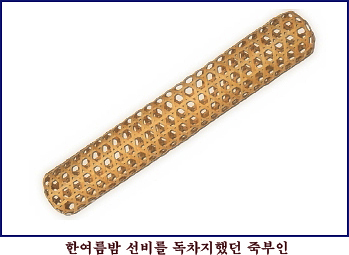

위 시는 고려시대 문신이며, 명문장가인 이규보의 <죽부인> 일부입니다. 죽부인(竹夫人)은 대[竹]를 쪼개어 매끈하게 다듬어 얼기설기 엮어서 만든 옛 침구지요. 누워서 안고 자기에 알맞게 원통형으로 만들어졌습니다. 속이 비어 있어 공기가 잘 통하고, 대나무의 표면에서 느끼는 차가운 감촉 등의 특징을 써서 만든 것인데, 여름에 홑이불 속에 넣고 자면 더위를 한결 덜 수 있었지요.

죽부인은 어머니처럼 생각했기 때문에 아들이 아버지의 것을 쓰지 않는 것이 예의였으며, 아버지가 돌아가셨을 때는 관속에 합장하거나 불에 태웠습니다. 당나라에서는 무릎에 끼고 자는 대라는 뜻으로 “죽협슬(竹夾膝)”이라 불렀고, 송나라에 와서 죽부인이라 불렀는데 죽희(竹姬, 대나무 첩), 죽노(竹奴, 대나무종) 등으로도 불렀습니다. 그런데 왜 지어미 “부(婦)”를 쓰지 않고, 지아비 “부(夫)”를 썼을까요? “夫” 자 한 자만 보면 지아비지만 여기에 사람 인(人) 자가 붙으면 낱말 뜻이 “남의 아내를 높인 말”이 되지요.