|

국악에는 궁중과 양반이 즐기던 정악(正樂)과 백성이 즐기던 민속악(民俗樂)이 있지요. 다시 말하면 양반은 절제된 음악 곧 정악을 몸과 마음을 닦는 수단으로 썼고, 민속악은 백성이 삶의 한스러움을 풀어내는 도구로 즐겼습니다. 그런데 이 나눔은 바로 전통춤에서도 적용됩니다. 궁중무용과 민속무용이 그것이지요. 예를 들면 검무, 처용무, 포구락, 수연장, 봉래의, 학무 같은 것은 궁중무용이고, 민속무용에는 승무, 살풀이, 한량무, 강강술래, 탈춤 따위가 있습니다. 여기서 말 그대로 궁중무용은 궁궐에서 추던 춤이고, 민속무용은 궁궐이 아닌 민가에서 즐긴 것이지요.

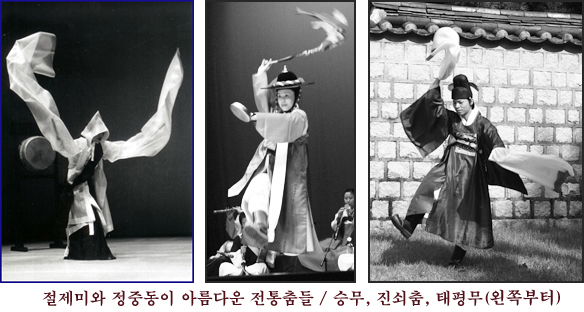

그런데 실제로는 민속음악이라 하더라도 탈춤 같은 몇 가지 것들을 빼면 대부분 춤의 형태가 궁중음악의 성격을 지니고 있습니다. 곧 민속무용에서 많이 추는 승무와 살풀이 같은 춤을 보면 궁중무용처럼 절제된, 정중동의 형태를 띤다는 것이지요. 그런 춤들은 춤추는 듯 멈추고, 멈춘 듯 춤추는 모양새가 기본이라고 할 수 있습니다.

특히 나라의 평안과 태평성대를 기리는 뜻을 담은 엄숙하면서도 화려한 태평무, 웅혼한 기상과 진취성을 띤 진쇠춤 따위는 궁중무용에 많이 가깝습니다. 일제강점기 일본의 영향을 받은 교태어린 춤을 추는 춤꾼들이 가끔 보이지만, 진짜 우리 춤은 절제미와 정중동의 아름다움의 표현이었음을 잊지 말았으면 합니다.