[그린경제/얼레빗=윤재환 기자] 아 우리나라 사람들은 왜 이렇게 황당한 것을 좋아하는가? 조룡대는 백마강가에 바짝 붙어있다. 이 정도면 이미 부소산 기슭에 닿은 것이나 진배없다. 죽을힘으로 용과 싸울 필요가 없는 것이다. 조룡대의 위치로 보면 소정방의 군사는 이미 부소산성을 함락한 뒤라고 생각된다. 배를 타고 서해바다를 건너 금강으로 올랐다면 굳이 절벽이 있는 부소산 북쪽 백마강까지 올 까닭도 없다. 그 이전에 상륙할 쉬운 지점을 놔두고 조룡대가 있는 곳까지 거슬러 온다는 것은 어리석은 짓이다.

신라 시조가 탄생한 때는 한(漢)나라 선제(宣帝) 때의 일이다. 당시에 기록된 내용도 황당하기 그지없으며, 백제가 망한 시기는 당(唐)나라 고종(高宗) 때다. 용을 낚시로 낚아 올렸다는 이야기는 지극히 황당하다. 그러므로 한나라나 당나라 이전의 이야기들은 그 사실 여부가 불분명하다. 우리나라 역사도 고려시대 이전의 일은 불명확한 부분이 많다고 하지 않을 수 없다.

▲ 조룡대

▲ 조룡대 글씨

정약용이 부여를 들러보고 이런 기록을 남긴 것은 참으로 이례적이다. 고증이 안 된 문헌을 배격하고 실제로 소용이 되는 학문을 닦았던 실학파였던 정약용으로서는 당연한 지적이었다고 본다.

문헌에 나타난 부여 기행문으로 가장 오래된 것은 고려시대 학자 가정(稼亭) 이곡(李穀, 1298~1351)이 쓴 《주행기(舟行記)》인 듯 싶다.

고려 충숙왕 복위 2년(1333) 원나라 제과(制科)에 급제한 뒤 원제(元帝)에게 건의하여 고려에서의 처녀 징발을 중지시켰으며, 죽부인을 의인화한 가전체(假傳體) 작품인 《죽부인전》을 지었다. 그의 고향은 부여에서 가까운 한산(韓山)인데 앞의 내용과 중복되지만 그의 《주행기》를 한글로 옮겨본다.

1349년(고려 충정왕 1) 5월 16일에 진강(鎭江)의 원산(圓山)으로부터 한밤중에 배를 타고 거슬러 올라가서 용연(龍淵)에 이르니, 아직 동이 트지 않았는데도 송정(松亭) 전거사(田居士)와 여임주(與林州) 반사군(潘使君)이 언덕 위에서 기다리고 있었다. 그들과 동행하여 뱃머리를 돌려 북쪽으로 가서 저녁에 예성[古城]에 배를 댔다.

▲ 조룡대 엽서

다음날 부여성 낙화암 아래에 이르렀다. 옛날에 당나라가 소장군을 보내 백제를 공격했는데 당시 부여는 도읍지였다. 그때 포위를 당하여 매우 급박해지자 임금과 신하들이 궁녀를 놔두고 도망쳤는데, 궁녀들이 의리상 당나라 군사들에게 몸을 더럽힐 수 없다 하여 이 바위에 이르러 떼를 지어 강물에 몸을 던져 죽었다. 그래서 낙화암(落花巖)이라 이름 지은 것이다. 부여의 감무(監務, 고려말 조선초 현령을 둘 수 없는 작은 현에 둔 우두머리)가 바위 모퉁이에 있는 승사(僧舍)에 음식을 차렸다.

정오가 지나서 닻줄을 풀고 조금 서쪽으로 가니, 물가에 거대한 바위가 반원 모양으로 튀어나와 있는데, 그 밑이 맑은 물에 잠겨 그 깊이를 헤아릴 수 없었다. 당나라 군사가 이곳에 와서 강을 사이에 두고 진을 쳤는데, 강을 건너려고 하면 구름과 안개가 끼어서 사방이 어두워졌으므로 방향을 알 수가 없었다. 그래서 사람을 시켜 염탐하였더니 용이 그 밑 굴속에 살면서 본국을 호위하고 있기 때문이라는 것이다.

이에 당나라 사람이 술사의 계략대로 미끼를 던져 용을 낚아 올리기로 했다. 용이 완강하게 저항하자 있는 힘을 다하여 끌어올리는 과정에서 바위가 낚싯줄에 의해 깊이 파였으며, 그래서 지금도 물가의 암석에서부터 그 바위 꼭대기까지 한 자 남짓한 깊이와 너비에, 길이가 거의 한 길쯤 파인 흔적이 마치 사람이 일부러 깎아내어 만든 것처럼 남아 있는데 이를 일러 조룡대라고 한다.

조룡대 서쪽으로 5리 못미쳐 강의 남쪽 언덕에 호암(虎巖)이라는 절이 있다. 거기에 암석이 벽처럼 서 있고, 그 암석을 절이 등지고 있는데 암석에는 마치 호랑이가 바위를 타고 올라온 것 같은 호랑이 발자국이 완연히 남아 있다.

▲ 천정대 엽서

그리고 호암의 서쪽에는 천 자나 되는 절벽이 있는데, 그 꼭대기를 천정대(天政臺)라고 부른다. 무릇 백제시대에는 하늘과 통해 하늘의 뜻을 얻을 수 있었기 때문에, 사람을 등용할 때면 매번 그 사람의 이름을 써서 니 천정대 위에 올려놓고 임금과 신하가 홀(笏)을 든 채로 북쪽 강가의 모래톱 위에 줄지어 엎드려서 기다리면, 하늘에서 그 이름 위에 점을 찍어 놓는데 그를 등용해 썼다고 한다.

그 지방 사람들이 서로 전하는 이야기가 이와 같다. 호암으로부터 걸어서 천정대에 오르니 . 천정대의 흔적은 없고 오직 바위가 빈 공중에 솟아 있을 뿐이다.

이것이 소위 부영의 사영(四詠, 낙화암ㆍ조룡대ㆍ호암ㆍ천정대)이다. 한 지방의 빼어난 경치를 좋아하는 사람들은 천리길을 멀다 하지 않고 이곳을 찾아오는 것이다.

나의 고향 한산은 이곳에서 60리 박에 떨어져 있지 않다. 젊어서부터 이곳을 지나다닌 것이 한두 번이 아니었으며, 보려고 이곳에 머무른 적은 단 한 번도 없었다. 나는 원래 놀기를 좋아하는 사람은 아니다. 그럼에도 100여 명의 사람이 배를 타고 먹고 마시고 춤을 추며 대접을 받았다. 그것도 사흘 동안이나 그러했으니, 내가 놀기 좋아하지 않는다는 말을 어이할건가?

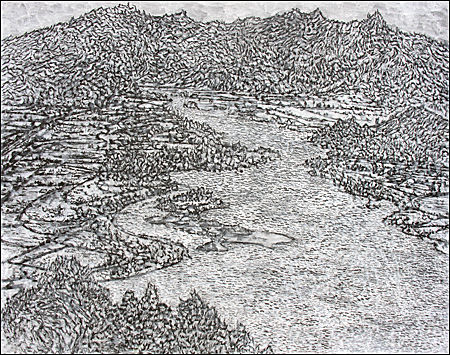

▲ 천정대에서 바라본 백마강, 김범석, (한지,목,호분), 168×133, 2007

그런데 역사적 고찰이 필요한 이 지역에 대한 기록이나 비석이 남아있지 않고 전해오는 이야기도 황당하여 그 말을 믿어야 할지 말아야 할지 판단하기 어렵다. 나 역시 이번에 직접 본 것이 귀로 들은 소문보다 못한 것이 많았다. 내가 이렇게 기록하는 것은 후세에 놀기 좋아하는 사람들이 경계로 삼았으면 하는 뜻이 있으며, 또한 나의 허물을 기록하여 깊이 반성하고자 함이다.

배를 타고 유람한 한 선비의 기록인 동시에 자신의 행동이 잘못 되었음을 스스로 고백한 자성문이다. 이곡의 슬하에 아들이 있었는데, 그가 여말선초 삼은(三隱) 가운데 하나인 목은(木隱) 이색(李穡)이다.

부여를 들러보고 쓴 기행문 가운데 춘원 이광수 것도 있다. <문인들의 반도여행 기행> 시리즈 가운데 <아아 낙화암>이란 제목으로 1933년도에 펴낸 《삼천리》5권 4호에 실려 있다. 수려한 문장으로 부여 일원을 그리고 있다. 이처럼 부여를 기행한 사람들의 신분은 다양하며, 내용 또한 각양각색이다.

백제의 부활을 위해 눈으로 보이는 흔적을 재생하고, 화려한 행사를 펼치는 것도 좋지만 진정 부여 백제의 속살이 어떤 이야기로 소화되어 왔는지. 다양한 시각으로 입체감 있게 조명되었으면 싶다.