[그린경제/얼레빗 = 서한범 명예교수] 경서도 소리극, 그 중에서도 재담극의 전통을 잇고 있는 백영춘의 이야기를 하고 있는 중이다. 그는 고전 재담극인 <장대장타령>을 거의 해마다 무대에 올리고 있으며 최근에는 <아리랑>이란 소리극을 예악당 무대에 올려 화제를 모으기도 하였다.

앞에서 재담(才談)이란 단순한 말재주나 말장난이 아니라, 줄거리가 있는 이야기를 익살과 해학으로 상황에 맞게 전개시켜 나가면서 멋들어진 소리와 연기로서 관객을 울리고 웃기는 민속극의 한 장르라는 이야기를 하였다. <장대장타령>의 줄거리는 장대장이 함경도로 첨사 자리를 얻어 가는 도중에 무녀(巫女)와 만나고 만포에서 동거하다가 서울로 돌아왔는데, 무녀신분이 우연하게 들통이 나자, 이를 감추기 위해 허봉사의 청을 들어준다는 다소 허무맹랑한 이야기이다. 그러나 재담극은 줄거리보다는 해학적인 재담창과 춤, 연기 등이 웃음판으로 끌고 가기 때문에 당시에 큰 인기를 끌었던 것이 아닌가 한다.

백영춘이 자료를 찾고 복원하여 공연해 온 <장대장타령은>은 구한말 경서도 민요의 1인자였던 박춘재와 김홍도, 문영수 등이 잘 불렀으며 서도의 배뱅이굿과 함께 큰 인기를 끌었다. 특히 박춘재는 경ㆍ서도 소리의 명창일 뿐만 아니라, 발탈, 재담소리, 만담 등에도 독보적인 실력을 발휘했던 대명창이었다.

|

||

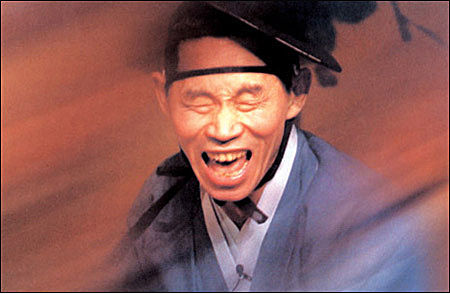

| ▲ 장대장타령을 하는 백영춘 명창의 해학적인 표정 | ||

1902년, 협률사(協律社)라는 최초의 극장식 공연장을 세우면서부터 전통물의 무대공연이 시작되었는데, 그 이후 협률사에서 원각사, 광무대, 단성사, 연흥사, 장안사, 등 본격적인 대중 공연장 시대를 맞이하게 되었고, 1914년에는 광무대로 합치게 되었으며 이로부터 광무대가 문을 닫기 전인 1931년까지는 박춘재의 세상이었다고 해도 과언이 아니다.

이 시기에 나온 <무쌍신구잡가>나 <신구시행잡가> 등 10여종의 잡가집에는 박춘재를 ‘조선 제일류가객 박춘재군’으로 기록하고 있어서 그의 존재를 짐작할 수 있다.

뿐만이 아니라 전통물의 공연 단체였던 구파극 집단의 중심을 박춘재로 꼽고 있는 점도 박춘재라는 명창의 기예능이 어떠했는가 하는 점을 알게 만들며 고종(高宗)임금으로부터 감찰이라는 연예 감독관의 관직을 하사받은 점에서도, 그리고 당시 일본 축음기회사에서 만들어낸 레코드도 그가 가장 먼저 녹음을 하였고 또한 종류도 가장 많이 제작했다고 하는 점 등에서 그의 활약상을 충분히 가늠해 볼 수 있는 것이다.

처음 레코드가 나왔을 때의 재미있는 일화가 있어 소개한다. 유성기에서 사람의 목소리로 노래가 시작되면 모든 사람들은 여우에 홀린 듯한 표정을 지으며“귀신이 들어가서 노래하는 기계”라며 신기하게 여기기도 했다고 한다.

참으로 호랑이가 담배 피우던 까마득한 옛날이야기로 격세지감을 느끼게 하는 말이다. 여기에 착안한 상인들이 유성기와 레코드를 가지고 전국을 돌며 공터에서 천막을 치고 입장료를 받으면서 박춘재의 소리를 들려주었다고 하니 그의 소리나 재담이 어떠하였을까 하는 점은 쉽게 짐작이 되고도 남을 것이다.

|

||

| ▲ 백영춘 <장대장타령> 한 장면 | ||

재담극은 재치 있는 대화나 과장된 해학의 부분이 대화나 연기로 도처에 나오고 있어 구수하고 재미가 있다. 지난주에 예를 든 것처럼 서울 장안에서 산다는 말을 농속에서 산다는 말이나, 얼굴이 얽었다는 표현을 얽은 구멍에 물을 한 종지 부으면 모자랄 정도라는 과장된 표현으로 관중을 웃기는 대목이 있는가 하면, 보통 여인을 수수하다는 말 대신 양화도 곡식이라는 표현법 등이 재미있는 설정이다. 양화도의 수수밭=양화도 곡식=여인의 모습=수수하다는 등식이 재미있다. 다음의 표현도 재미있다.

<예4> 함경도에서 서울로 오기 전에 장대장이 부인에게 신신당부를 한다.

“만약에 한양 가서 무당의 행색이 나타나면 우리 가문에 망신이니 그리 알고, 만약에 행색이 드러나면 너하고는 초록이 되느니라”

“초록이라니요”

“남(藍)이 된단 말이다.”

헤어져 남남이 된다는 말을 남색이라는 의미의 초록이 된다고 표현하고 있다.

<예5> 장대장 아이가 몸이 아파 곱단이란 무당을 찾아갔는데, 그의 처방이“저 할미당에 가서 큰 굿을 하지 않으면 누루 황(黃), 샘 천(泉), 돌아갈 귀(歸)하겠소!.

“무슨 말이오?”

“그게 꼭 죽는다는 말이오.!”

이러한 재담이나 해학, 능청스런 연기 등은 약 100여년 전, 일제의 치하에서 웃음을 잊고 살던 당시의 대중들에게 충분히 위안거리가 되었을 것이다. (다음주에 계속)