[그린경제/얼레빗 = 윤재환 기자] 한국브리태니커회사로부터 독립한 뿌리깊은나무 출판사는 1978년 현대판 《택리지》라 할 《한국의 발견》(전11권)을 펴냈다. 그 시리즈 가운데 <충청남도> 편에 보면 1920년대에 찍은 국보 제9호 백제탑이 수록되어 있다.

▲ 신부여팔경, 고암 정병례, 돌, 2007

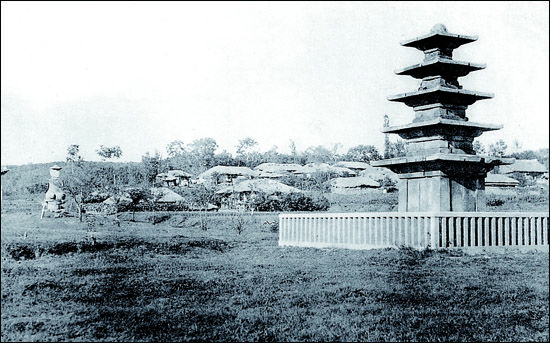

탑 가까이에 초가집 여러 채도 함께 찍힌 빛바랜 흑백사진이다. 그 초가집 가운데 탑과 가장 가까운 왼쪽 초가집이 필자의 선친이 태어난 곳이다. 선친은 백제탑 주변을 마당 겸 텃밭으로 삼아 생활했다. 할머니와 선친은 늘 백제탑 이야기를 어린 필자에게 들려주셨다.

필자 역시 백제탑 옆 백제초등학교를 졸업했고, 이웃한 부여중학교를 다녔다. 유년시절과 청소년 시절을 백제탑과 더불어 보낸 셈이다. 그러나 백제탑 알기를 돌로만 알았을 뿐 그 가치는 전혀 모른 채 자랐다. 홋날 백제탑이 국보 제9호이고, 부여 백제에 남아 있는 거의 유일한 탑이란 사실을 알게 되었다. 부끄러운 무지를 지금도 다 가시지 못한 채 살고 있다.

어린 시절 필자가 들은 그 탑의 이름은 <평제탑(平濟塔)>이었다. 청소년 시절에는 백제탑으로 불리었고, 그 뒤에는 <정림사지오층석탑>으로 부른다.

백제가 멸망한 660년 7월 18일 이후, 채 한 달도 안 된 8월 15일 나당연합군의 사령관인 소정방은 전승 기록을 백제탑 1층 탑신석에 새겼다.

찬(撰, 글을 짓는 것)은 능주자사(陵州刺史) 하수량(賀遂亮)이 하고, 글씨는 당대의 명필 낙주하남(洛州河南) 권회소(權懷素)가 썼다. 남 탑쪽 면 1층 오른쪽 기둥돌에 진서체로 ‘대당평백제국비명(大唐平百濟國碑銘)’이라 새기고, 정간(井間, 줄)을 치고 전승기록과 당에 끌려간 백제인에 대해서 당시 유행하던 사륙변려체(四六騈儷體)로 새겼다. 이로써 왕궁을 비롯한 모든 부여 백제는 불바다에 휩싸였지만 이 탑만은 건재할 수 있었던 것이다.

▲ 아마 가장 이른 때의 부여 정림사터 오층석탑 사진이 아닌가 싶다. 1층 옥개석 일부와 4층 옥개석 한 귀퉁이가 허물어져 있다. 그리고 저 멀리 석불좌상이 홀로 우두커니 앉아 있다. 탑 주위로 보호시설이 전혀 없고, 주변은 온통 논밭이다.

이후 일제강점기 때 일본은 이 탑을 일러 평제탑이라 했고, 우리는 뜻 없이 그 이름을 따랐다. 1942년 이 절터를 발굴하던 중 <대평팔년무진정림사대장당초(大平八年戊辰定林寺大藏當草)> 라고 새겨진 기와 조각이 발견되었는데, 비로소 이 절의 이름을 찾은 것이다.

태평 8년은 고려 현종 19년인 1028년이며, 당시에 이 절이 있었던 것이다. 그러나 백제시대에 불리던 이절의 이름이 무엇이었는지는 아직 밝혀내지 못하고 있다. 현재 이곳에는 백제 때 세워진 오층석탑과 고려 때 조성된 석불좌상이 있으며, 발굴 당시 찾아낸 백제와 고려 때의 기와 조각들과 벼루, 소조불상 조각 등은 국립부여박물관에 소장되어 있다.

1979년 ~ 1980년에 대대적인 발굴조사를 해 절의 전체적인 배치를 밝혀냈는데, 정림사는 백제시대의 다른 절들처럼 남북 자오선상에 중문-탑-금당-강당이 차례로 위치한 1탑 1금당식 가람배치였다. 회랑이 절 구역을 에워싸고 있고, 중문과 탑 사이에 연못을 두고 다리를 놓아 건너다니게 한 것으로 추정했다. 지금은 연못을 복원해 놓았고, 절터 전체를 담으로 둘러싸 놓았으며, 한쪽에는 정림사지 박물관을 지어 놓았다.

▲ 1920년대의 백제탑. 훼손된 옥개석들이 보수되어 있고, 일본식 목책으로 탑 주위를 둘러놓았다.

기둥 자리로 보아 중문은 정면 3칸 측면 1칸으로 별로 크지 않으며, 금당은 2층 기단 위에 정면 5칸 측면 3칸의 아담한 건물로 추정한다. 강당은 금당보다 조금 더 큰 정면 7칸 측면 3칸으로 추정하는데, 현재 그 자리에는 창살문을 단 건물을 복원해 고려 때의 비로자나불(보물 제108호)을 모셔 놓았다. 고려 말에 지어진 봉정사 극락전이나 부석사 조사당을 참고한 듯 고려시대 건축 모습을 하고 있다.

부여 나들이의 정점이라 하는 오층석탑에 대한 이야기를 장님이 코끼리 만지듯이라도 해야겠다.

정림사터오층석탑은 멀리서 보면 아주 작게 보인다. 그런데 탑 앞으로 다가갈수록 점차 크게 보이고 자못 웅장하기까지 하다. 텅 빈 절터에 서서 멸망한 백제의 애절한 사연을 보고도 침묵한 채 1,500년을 버텨온 오층석탑이다. 삼국 중 가장 불교문화가 융성했던 백제 문화재 가운데 실물로 남아 있는 탑은 익산 미륵사터탑과 이곳 정림사터 오층석탑뿐이다. 그런데 익산 미륵사터탑은 작은 부재 여러 개를 이어 엮은 목탑 형태를 많이 닮아 있다. 하지만 정림사터 탑은 부재들을 단순하게 이어 엮은 석탑으로서의 의연함을 보여주고 있다.

▲ 1930년대의 백제탑. 탑을 보호하려고 만든 목책이 시멘트 기둥으로 바뀌었다. 주변도 한결 정리되었다.

유홍준 교수는 《나의 문화유산답사기》 3에서 ‘아침 안개 속의 정림사탑은 엘리건트(elegant, 우아한)하고, 노블(noble, 웅장한)하며, 그레이스(grace, 우아함, 품위)한 우아미의 화신’이라고 극찬했다.

그러나 정림사터 오층석탑의 구조적 미학과 양식적 전후관계를 처음으로 밝힌 것은 《조선탑파 연구》를 쓴 우현(又玄) 고유섭(高裕燮, 1905~1940) 선생이다. 우현 선생은 우리나라 석탑의 시원양식을 띤 익산 미륵사탑은 목조탑파를 많이 닮아 있으며, 다만 재료를 돌로 채택했을 뿐이라고 했다. 그런데 정림사탑은 목조탑파의 형식을 버리고 석탑이라는 독자적 양식을 이루어낸 기념비적 유물로 평가하면서, 이 탑의 특색을 다음과 같이 소개했다.

“이 탑에 있어서 소재의 취급은 저 미륵사탑과는 판이하여 외용(外容, 겉모습)의 미는 소재 정리의 규율성과 더불어 율동의 미를 나타내고, 각층의 수축성과 더불어 아주 운문적인 미를 갖고 있다. 소재 조합의 정제미 뿐만 아니라 소재 자체의 세련미도 갖고 있어 온갖 능각(稜角, 물체의 뾰족한 모서리)이 삭제되어 매우 온화한 평탄면을 보여준다. 더욱이 지붕돌은 낙수면의 경사가 거의 완만하여 수평으로 뻗다가 전체 길이 10분의 1 되는 곳에서 약간의 반전을 나타내어 강력한 장력(張力, 물체 안의 임의의 면에 있어서, 그 면을 경계로 양쪽 부분이 면에 수직으로 끌어당기는 힘)을 보이고 있다. 또 각 지붕돌 끝을 연결하는 이등변삼각형의 사선은 약 81도를 이루어 일본 법륭사 오층탑과 거의 같다. 곧 안정도의 미를 볼 수 있다.”

우현 선생의 이와 같은 분석은 한국미술사 연구에서 최초로 탑의 양식사적 해석이라고 유홍준 교수는 말한다.

▲ 《백제구도 고적명승 사진첩》(1934년 펴냄)에 실린 백제탑. 사진 오른쪽 위는 탑신에 새겨진 소정방의 전승기록 일부다.

정림사터오층석탑의 특징 가운데 또 하나는 기단이 단층인데, 2층 지붕돌의 비례에 견줘 훨씬 좁고 면석의 모서리 기둥은 위로 갈수록 보아져 안정감을 준다는 점이다. 이른바 엔타시스 방식으로 축조되었으며, 무엇보다 지붕돌이 경사지지 않은 얇은 판석이면서도 처마는 살짝 하늘을 향하고 있어 경쾌한 상승감을 준다.

사비성이 나당연합군에 무참히 짓밟힌 뒤 보름동안 부여 백제의 모든 것이 불에 타 버렸는데, 유일하게 백제탑만은 멀쩡하게 남겨졌다. 그 까닭은 탑신에 점령군 사령관 소정방의 전승기록이 새겨졌기 때문이라고 앞에서 말했다.

▲ 백제탑 1층 탑신석에 새겨져 있는 소정방의 전승기록 ‘대당평백제국비명(大唐平百濟國碑銘)’. 이 탓에 한 때 <평제탑>으로 불리기도 했다.

이런 아이러니 속에서 살아난 백제탑을 볼 때마다 역사는 사라지는 것이 아니라 살아있는 것이 역사라는 사실을 깨닫게 해준다. 특히 그 탑이 저녁노을에 물들 때면, 영겁의 과거 속으로 사라져버린 백제왕국의 비운을 새삼 떠올리게 된다.

소정방은 패망한 임금 의자왕과 태자 효, 왕자 태·융·연, 그리고 장수 88명, 백성 12,807명을 데리고 당나라로 돌아갔다. 끌려간 그들이 어디서 어떻게 살다가 죽었는지 궁금하다.