[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 在郊那似在家肥 교외에 있는 것이 어찌 집에서 살찌는 것만 하겠냐고 人笑冥鴻作計非 사람들이 기러기 세운 계획 잘못됐다 비웃지만 莫把去留論得失 가고 머무름으로 얻고 잃음을 말하지 말라 江南水闊網羅稀 강남에는 물이 넓고 그물도 드물다네 홀아비나 홀어미의 외로운 신세를 “짝 잃은 기러기 같다.”라고 하며, 짝사랑하는 사람을 놀리는 말로 ‘외기러기 짝사랑’이라는 속담도 있는데 이는 기러기는 암컷과 수컷이 의가 좋은 동물로 알려졌기 때문이다. 전통혼례식 때 신랑은 목기러기를 상 위에 놓고 두 번 절하는 전안지례례(奠雁之禮)를 한다. 이는 신랑이 신부를 맞아 기러기와 같이 백년해로하고 살기를 맹세하는 것이다. 그런데 조선 중기의 문신이며, 학자인 백사(白沙) 이항복(李恒福)은 자신의 한시(漢詩) ‘영정안(詠庭雁)’ 곧 “뜰의 기러기를 노래함”에서 이 기러기를 색다르게 표현한다. 벼슬에서 물러나 숨어 사는 것이 더 슬기롭다는 것을 기러기에 비유하고 노래하고 있다. 백사는 말한다. 들판에 있는 것이 어찌 집에서 뒹굴뒹굴 살찌는 것만 하겠느냐고 말이다. 또 사람들이 기러기 세운 계획이 잘못됐다고 비웃지만, 나오고 물러감만을 가지고

[우리문화신문=정운복 칼럼니스트] 금슬(琴瑟)은 거문고와 비파를 뜻합니다. 두 악기는 소리가 아주 잘 어울려서 듣기 좋습니다. 그러니 부부가 어울려 백년해로하는 것을 “금슬이 좋다.”라고 표현하지요. 일부일처제를 유지하고 있는 우리나라는 혼례식 때 금슬이 좋다고 알려진 동물을 주고받습니다. 기러기가 그것인데요. 실제로 기러기는 금슬이 좋기로 유명합니다. 습성상 짝짓기를 처음으로 한 암수는 한쪽이 죽어도 다른 기러기와 짝짓기를 하지 않는 습성이 있다고 알려졌는데 실제로 기러기는 일부일처제긴 하지만 배우자가 죽으면 짝을 바꿉니다. 원앙도 부부금슬의 상징입니다. 일단 예쁘기도 하거니와 원앙금침이란 용어도 있으니, 부부지간에 사이가 좋음을 상징하지요. 그러나 실제로 수컷 원앙은 여러 마리의 암컷과 짝짓기를 합니다. 새끼를 키우는 것은 오로지 암컷의 몫이지요. 그러니 부부금슬과는 거리가 멉니다. 수컷이 바람둥이인 것은 삵 같은 무서운 포식자들 사이에 자손을 남겨야 하는 절대적 이유가 있기도 합니다. 원앙 수컷은 특유의 밝고 색채가 풍부한 장식깃 덕분에 유명합니다. 그런데 장식깃은 번식기에만 일시적으로 나타나고 번식기가 지나면 다 빠져서 암컷과 똑같은 모습으로 바뀝니다

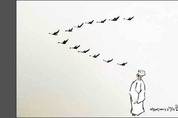

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 기 러 기 - 김수열 아비는 저렇게 가야 하는 것이다 두 눈에 진물이 흐르고 기억 저편이 흐릿해져도 두 어깨 나란히 어린 식솔들 거느리고 앞장서서 먼길 가야 하는 것이다 힘겨워도 내색하지 않고 지나온 길 애써 지우며 차갑고 먼길 가야 하는 것이다 내일 10월 8일은 24절기 열일곱째로 찬 이슬이 내린다는 ‘한로(寒露)’다. 본격적으로 가을이 온 것이다. 《고려사(高麗史)》 권50 「지(志)」4 역(曆)을 보면 “한로는 9월의 절기이다. 초후에 기러기가 와서 머물고”라는 대목이 보인다. 이제 바야흐로 기러기가 오는 계절이다. 기러기가 습성상 짝짓기를 처음으로 한 암수는 한쪽이 죽어도 다른 기러기와 짝짓기를 하지 않는 습성이 있다고 알려졌기 때문에 사람들은 금실이 좋은 새로 생각한다. 그래서 우리나라 전통혼례에서는 목기러기가 등장한다. “가을엔 편지를 하겠어요. 누구라도 그대가 되어 받아 주세요” 가수 최양숙은 1971년 김민기가 작곡한 ‘가을 편지’ 음반을 청초한 목소리로 발표한다. 그리고 작곡가인 김민기가 이를 새로 녹음하여 1993년 자신의 음반에 싣는다. 가을의 쓸쓸함과 외로움을 잘 표현한 명곡이다. 최양

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 기 러 기 - 메리 올리버 풀밭과 우거진 나무들 위로 산과 강 너머로 그러는 사이에 기러기들은 맑고 푸른 하늘 높이 다시 집으로 날아간다 네가 누구든, 얼마나 외롭든 세상은 네가 상상하는 대로 자신을 드러내며 기러기들처럼 거칠고 들뜬 목소리로 너에게 외친다 이 세상 모든 것들 속에 너의 자리가 있다고 지난주 우리는 24절기의 열일곱째 ‘한로(寒露)’를 보냈다. ‘한로’는 이름처럼 찬 이슬이 내리는 날이다. 《고려사(高麗史)》에 보면 “한로는 9월의 절기다. 초후에 기러기가 와서 머물고~”라고 기록되어 있는데 여름새 대신 기러기 등 겨울새가 날아오는 때라고 한다. 우리의 전통혼례에는 신랑이 목기러기를 받아 상 위에 놓고 절을 두 번 하는 ‘전안례(奠雁禮)’라는 것이 있다. 이것은 남편이 아내를 맞아 기러기처럼 백년해로하고 살기를 맹세하는 것이다. 우리 겨레는 기러기가 암컷과 수컷이 한번 만나면 평생 다른 것에 눈을 주지 않고 한쪽이 죽으면 다른 쪽이 따라 죽는다고 믿었기에 전통혼례에 기러기를 등장시키는 것이다. 그런데 우리 사회에는 ‘기러기아빠’라는 사람들이 있다. 조기유학 열풍으로 자녀교육을 위해 아내와 자녀를