[우리문화신문=양승국 변호사] 원숭환이 홍타이지의 반간계에 처참하게 죽은 것을 보노라니, 이순신 장군이 생각납니다. 이순신 장군도 왜군이 흘린 정보에 속아 넘어간 선조에 의해 죽을뻔했기 때문이지요. 1597년 1월 이중간첩으로 활약하던 요시라는 경상우병사 김응서에게 가등청정이 바다를 건너 부산포로 쳐들어올 것이라는 정보를 흘립니다. 이를 보고받은 선조는 이순신 장군에게 부산포로 출동하여 가등청정을 잡으라고 명령합니다. 그렇지만 이순신은 이게 조선 수군을 함정에 빠뜨리려는 허위정보라 생각하고 출동하지 않습니다. 그러자 어리석은 선조는 명령 불복종으로 이순신 장군을 체포하여 한양으로 압송하여 고문을 가합니다. 이순신 장군이 백성의 신망이 높은 것을 질투한 선조는 이순신 장군을 죽이려고 합니다. 하지만 지중추부사 정탁이 목숨을 걸고 상소하여 백의종군으로 그칩니다. 원숭환과 이순신 모두 위기에 처한 나라를 구하려다가 어리석은 임금 때문에 사형을 눈앞에 두었습니다. 그러나 원숭환은 원숭환을 죽이라는 엄당의 아우성의 책형을 했고, 이순신은 정탁의 목숨을 건 상소와 뒤이은 류성룡, 이원익 등의 대신들의 만류로 백의종군에 그쳤습니다. 물론 동림당의 관료들은 원숭환을 살려야

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 10월 9일은 578돌 한글날이었습니다. 그런데 많은 이가 세종임금이 만든 훈민정음이 조선시대 내내 ‘언문’이라 하여 푸대접받았다고 알고 있습니다. 그러나 실제로는 임금이나 왕비 등이 한글 편지를 썼음은 물론 교지도 한글로 써서 사실상 한글은 많은 이가 쓰는 글자였습니다. 특히 임진왜란 때인 선조 25년(1592년) 4월 13일 선조임금은 공식 문서인 교지에 언문을 썼지요. 교지를 쓴 때는 왜군이 7백여 척의 배를 앞세워 부산포로 쳐들어와 미처 전쟁 준비를 하지 못했던 조선은 왜군의 침략 앞에 속수무책으로 당했습니다. 속속들이 관군이 무너졌다는 소식을 들으며 선조는 탄식하게 됩니다. 그래서 《선조실록》 25년 8월 19일 기록을 보면 “언서로 방을 많이 써서 송언신에게 보내어 민간을 알아듣게 타이르도록 하라.”는 대목이 나옵니다. 여기서 한문이 아닌 언서(한글)로 교지를 내린 까닭은 백성과의 원활한 사맛(의사소통)을 위한 것이었는데 이는 또한 임진왜란 당시 백성의 상당수가 언문을 알고 있었다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 또 2022년 보물로 지정된 《정조국문어필첩(正祖國文御筆帖, 한글박물관 소장)》은 정

[우리문화신문=양승국 변호사] 본인은 변고를 겪은 뒤 놀람과 걱정이 병이 되어 신하들을 이끌고 변방을 지키는 임무를 수행할 마음이 없습니다. 부득이 둘째 아들 혼(광해군)에게 국사를 섭정하고 영토를 보존하도록 명했고, 본인은 적에게 쫓겨 저희 땅에는 몸 둘 곳이 없으니 스스로 식구 몇 명을 데리고 들어갈 수 있기를 바랍니다. 즉시 (황제에게) 아뢰어 실행할 수 있게 하기를 바랍니다. 소방은 부모를 따르듯 대국을 받들고 있습니다. 자식이 위기에 처하면 부모를 버리고 어디로 가겠습니까? 혹시 황제의 허락이 내려오지 않더라도 적의 예봉이 날로 닥쳐오면, 본인은 (압록)강을 건너 명(命)을 기다리겠습니다. 급히 처리해주기를 바랍니다. (김영진 《임진왜란》에서 재인용) 선조가 요동도사에게 보낸 자문(咨文, 조선의 대중국 외교 관계에서 가장 보편적으로 사용되었던 외교문서)의 마지막 부분입니다. 임진왜란 때 왜군이 북상해오자 서울을 버리고 줄행랑을 놓은 선조는 평양도 위험해지자 다시 북으로 올라가 압록강 변 의주까지 갔습니다. 그리고 대동강 방어선이 무너졌다는 소식에 다급해진 선조는 자기가 압록강을 건너 명나라로 들어갈 테니 제발 자신을 받아달라고 애걸복걸하는 것입니다.

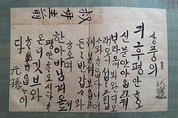

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리는 최만리를 비롯한 대다수 집현전 학자들이 훈민정음 창제를 반대했음을 잘 알고 있습니다. 그뿐만 아니라 훈민정음을 창제했어도 왕실이나 사대부들이 훈민정음이 언문이라며 외면한 줄 알고 있었습니다. 그러나 전해지는 문헌을 보면 임금부터 왕실 어른들은 한글로 편지를 썼음을 알 수 있지요. 또 이렇게 왕실이 한글편지를 썼다면 사대부 벼슬아치들도 적극적으로 쓰지 않았다고 할지라도 이를 외면할 수는 없었을 것입니다. 특히 정조임금은 어렸을 때부터 한글을 썼던 임금 가운데 하나였습니다. 정조가 만 3~4살부터 46살 때인 정조 22년(1798년)까지 큰외숙모인 여흥민씨(驪興閔氏)에게 보낸 한글편지 16점을 모아 묵은 편지첩 《정조국문어필첩(正祖國文御筆帖)》이 그 확실한 증거입니다. 《정조국문어필첩》에 보면 5~6살 무렵 쓴 한글편지의 내용에 “가을바람에 기후 평안하신지 문안 알기를 바라오며 뵌 지 오래되어 섭섭하고도 그리워하였사온데 어제 봉한 편지를 보고 든든하고 반가워하였사오며 할아버님께서도 평안하시다고 하시오니 기쁘옵나이다. 원손”이라고 되어 있어 어린 정조의 의젓함을 엿볼 수 있습니다. 또 우리에겐 선조가 옹주에게 보